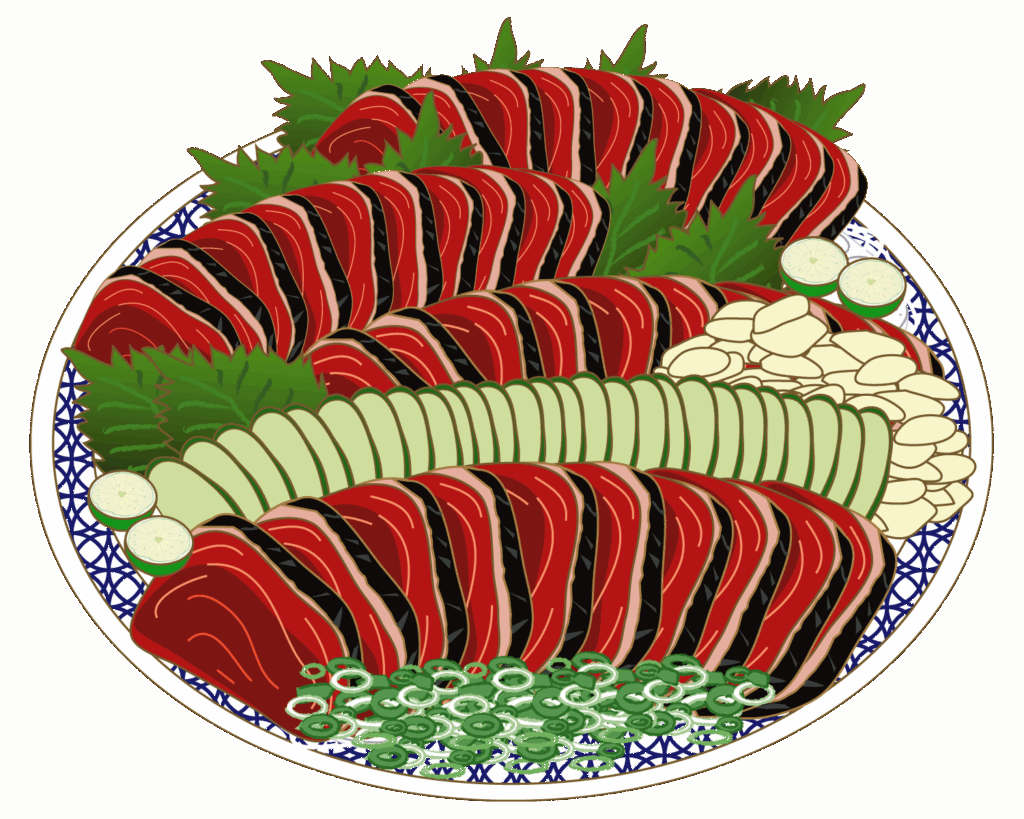

小学校の社会科の授業用の地図帳に日本の各地域で主にどんな魚が捕れるかイラスト化しているページが ありました。 「鰹」のイラストが九州・沖縄にかなり集中していたのを覚えています。 それ故に、九州・沖縄とその近くの中国地方ではかなり「鰹」の消費量が多いのかなと勝手に思っていました。 ところが十数年後にうえやまとち先生の「クッキング・パパ」を読んで驚いたことがありました。 ご案内の方も多いかと思いますがあの漫画の舞台は博多です。 登場人物で「メガネさん」という海釣りのマニアがいて、その人が沖釣りでたくさん「鰹」を釣ってくるのですが「沖へ『ヒラマサ』狙って行ったら、『鰹』にジャマされた。」と言っているのです。 更に脇にうえやま先生のコメントで「釣り人は鰹をあまり喜ばなかったりするのだ。」と記してあるのです。 「ええっ?『鰹』大好きの江戸っ子が聞いたらどう思うだろう。」と思いました。 「鰹って少しくさみがあるからなあ。」とまた「メガネさん」のセリフ。 この回では「たたき」にように火で焙った「鰹」の身を切って、キュウリ、タマネギなど好みの野菜とともにサラダ菜、レタスにくるんで、生姜醤油、ニンニク醤油、わさび醤油、マヨネーズ、フレンチドレッシング等好みのドレッシングにつけて食べる料理を紹介してました。

またそれから十数年後、以前の仕事の関係で山口県に三年間住んでいたことがあるのですが、夏になって関東では当たり前にスーパーで売っていた「鰹」の刺身が売ってないのですね。 これも驚きでした。

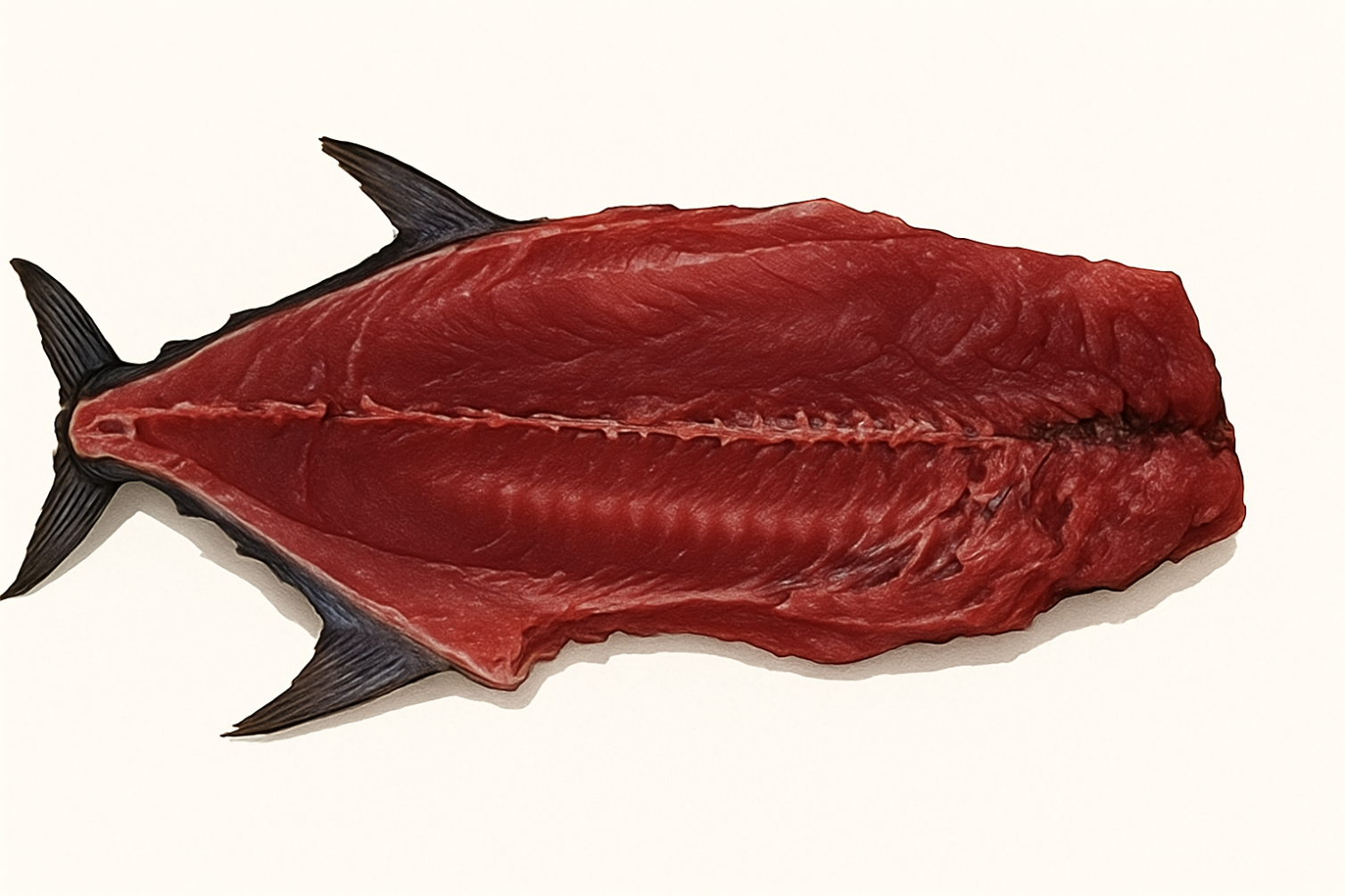

「鰹」には、春の「初鰹」と秋の「戻り鰹」の二つの旬があります。 春のこの季節、黒潮にのって九州南部から北上する鰹を「初鰹」、そして親潮にぶつかりUターンして初秋頃から南下する鰹を「戻り鰹」と呼んでいるそうです。 雁屋哲先生の「美味しんぼ」で脂のたっぷりした「戻り鰹」を美味しいとしています。 「刺身」だけでなく「中落ち」を酒、醤油、生姜で煮たものも「戻り鰹」が美味しいと。

更に北大路魯山人をモデルとしている海原雄山の口から本当に「鰹」が美味しいのは「冬」であると言わせてます。 まあ好みなんじゃないかと思うのですけど、私も「魚」は脂分が多い方が好きですので「戻り鰹」に軍配ですかね。

現代では、近所のスーパーに行けば冷蔵ケースに新鮮な鰹のお刺身が並んでいます。 しかし、江戸時代には冷蔵庫もトラックもありませんから、同じように鰹を手に入れて食べることはできませんでした。

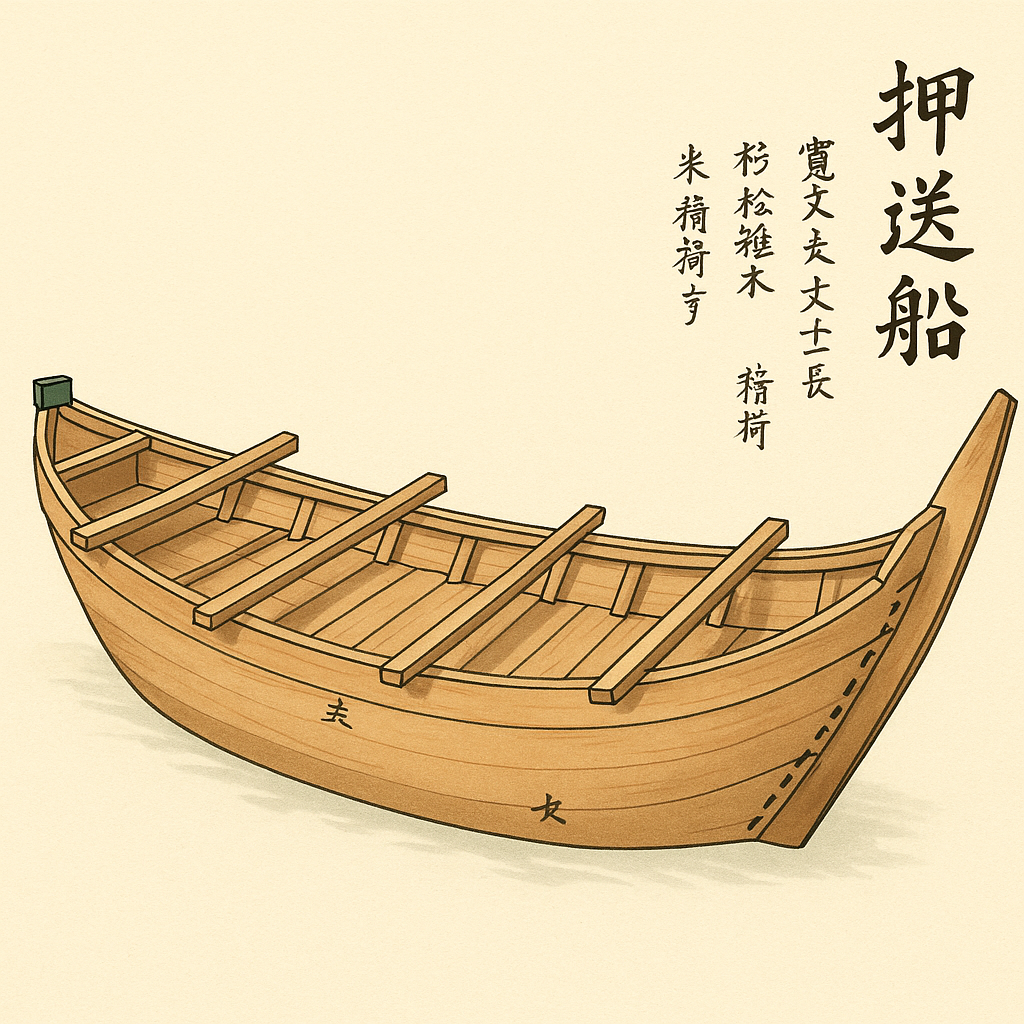

六代目・三遊亭圓生の「圓生百席」の中の「鼠穴」のマクラでも語られていたのですが、江戸で人気の高かった初鰹については、特に新鮮な状態で食べたいということでときに取られた方のが陸から船を出して押送船に近づいて直に鰹を買う方法だそうです。 押送船(おしおくりぶね)とは鮮魚を新鮮なうちに運ぶための高速船です。

葛飾北斎の三十六景神奈川沖浪裏という名画にも、描かれています。

品川沖から船を出しておく。(現在の神奈川県)三浦三崎から鰹を積んでくる押送船を見かけて、金一両を投げ込めば、船頭は合点して、鰹魚一尾をさし出す。 それを受け取って、櫓(ろ)を飛して帰る。 これを名付けて真の初鰹食いと言ったそうです。

しかしそこまでして「真」の「初鰹」を味わえたのは余程の金持ちか、たまたまその時の羽振りが凄く良い人だったかでしょうね。

「初鰹」が金銭の駆け引きに用いられる噺に「髪結新三」がありますね。 享保11年10月17日(1726年11月10日)に実際に起きた「白子屋事件」という婿養子の暗殺未遂事件を題材に乾坤坊良斎が作った噺だそうです。

髪結新三

紀伊国屋の番頭の庄三郎は傾きかけてきた店に見切りをつけ、主人の文左衛門から千両の金をもらって、日本橋新材木町に白子屋という材木商を始める。 これが三年も経たないう ちに新築をして土蔵を建てるという、大した繁盛ぶり。

ところが庄三郎は大病を得てしまい、おまけに泥棒が入って五百両を盗まれて、白子屋の身代も傾いて行く。 庄三郎には姉のお熊と弟の道楽息子で勘当寸前の庄之助の二人の子供がいる。 大伝馬町の桑名屋の番頭で、四十を越えている又四郎が長年貯めた五百両の持参金を持ってお熊の婿養子に入る。 夫婦と言うのは名ばかりで、お熊は店の忠七と良い仲になっていて、醜男の又四郎を毛虫のように嫌って寄せ付けない。

ちょうど五月の四日、店にやって来たのが廻り髪結いの新三と言う小悪党。 以前からお熊の器量の良さ、色っぽさに惚れ惚れしてぞっこんだ。

今日もお熊の襟を剃りながら、新三は何とかしてこの女を手に入れる工夫ないものかと悪知恵をめぐらしていると、お熊の袂に手紙が入っているのに気づく。 それを抜いて表へ出て開いてみると、これが忠七へ出す、「お前に会えなくてつまらない毎日を暮らしている」と言う愚痴の手紙。 こいつは良い物が手に入ったと、店に一人でいる忠七に、 新三 「今夜、日が暮れてからお嬢様と二人で和国橋までお出でなさい。 お嬢さんが婿がいやでしょうがないと言っている。 お嬢さんに、”二人で逃げて当分あっしのところにいたらいいいでしょう”と話しをしたところ、お嬢さんは大変乗り気です。 このとおりお嬢さんから手紙を預かって来ました」 すっかり新三を信用した忠七は裏からお熊を誘い出し、新三と待ち合わせの和国橋へ急いだ。 新三はお熊を駕籠に乗せて先へやる。 雨が降り出し、新三は照降町で大黒傘を買って忠七と相合傘で稲荷(とうかん)堀を抜け、新堀から永代橋にさしかかるあたりまで来ると新三は豹変し、お前を騙してお熊をたぶらかす魂胆だとばらして傘で忠七を突き倒して足蹴にし、その場に置き去りして行ってしまう。

翌五日の端午の節句はからりと晴れていい天気。 お熊が新三に連れ去られたと分かったお常は、白子屋の抱え車力の善八に十両の金を持たせて、富吉町の新三の所へお熊を連れ戻しにやる。 富吉町の新三の家に行くと、お熊は押し入れに閉じ込められているようだ。 善八が十両を差し出すと、 新三「ふざけるんじゃねえ、こんな目腐れ金!」 と、金を投げつけ取り付く島がなく、すごすごと家に帰って来た。 どうしたものかと女房に相談すると、 「それじゃ、葺屋町の弥太五郎源七親分に頼むしかないね・・・悪い奴には悪い奴をって言うじゃないか・・・。」 なるほどと善八が頼みに行くと、源七親分は重い腰を上げて善八と新三の家に掛け合いに行く。 源七親分がわざわざ来たので、始めは下手に出ていた新三だが、源七が持ってきた十両の金ではお熊を返す気は一向にない。

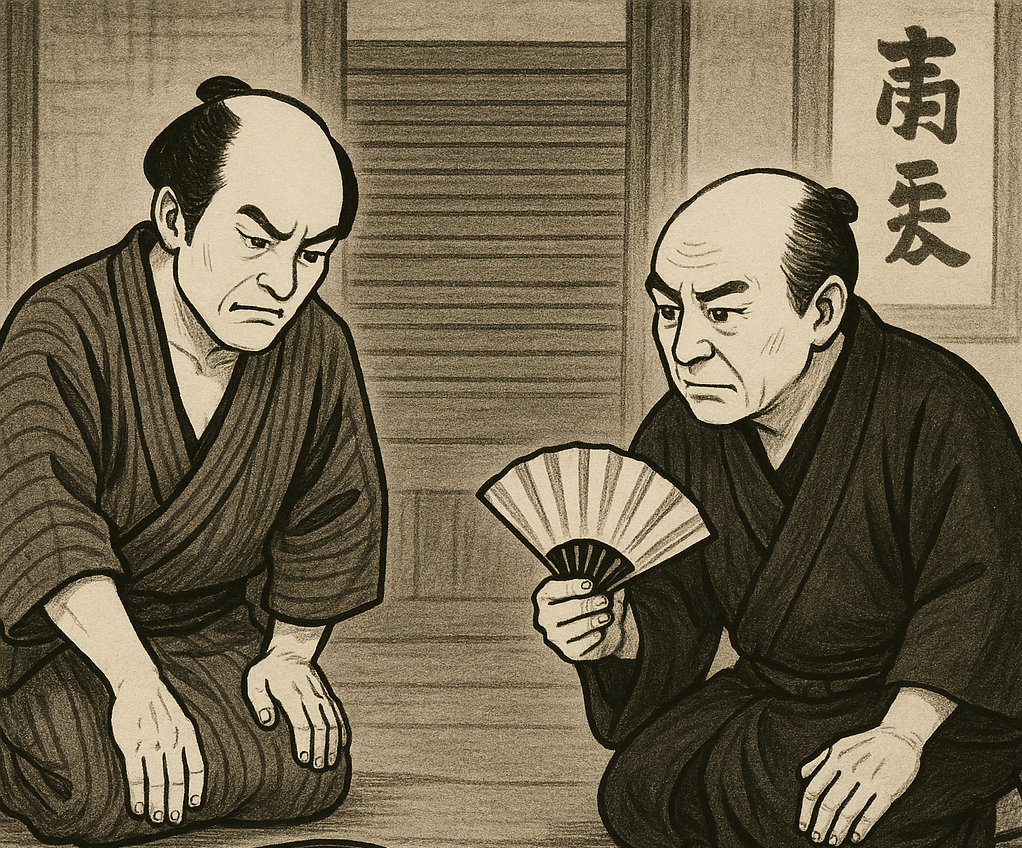

しまいには新三 「そっちが弥太五郎源七なら、こっちは上総無宿の入れ墨新三だ!」 と啖呵を切る。堪えかねた源七が脇差を抜こうとするのを、善八が止めに入って源七は腸(はらわた)が煮えくり返る思いで路地を出ようとする。 そこへ出て来たのが長屋の家主の長兵衛。 長兵衛「ああいう馬鹿な男のところへは誰が行っても無駄でございますから、私が口を利いてみようかと思います。・・・相手が白子屋さんだけに、三十両ならばと思うのでございますが」 善八が店へ帰り、お常に話をして三十両用意し、お熊の乗る駕籠を用意して長兵衛の家まで行く。

長兵衛は新三の家へ行き、 長兵衛 「おい、いるかい?・・・おや、初鰹かい。安くなかったろ」 新三 「三分ニ朱で」 長兵衛 「豪儀なもんだな。・・・時にその娘てのはどうしてる?物事は長引くとこじれていけねえ、早くけじめをつけた方がいい。金に転べ」 新三 「金に転べったって、十両ぐれえのはした金でこの上総無宿の入れ墨新三、ウンと言えるもんか」 長兵衛 「俺は向うに三十両と言ってやった。三十両で手を打て。なんだ上総無宿の入れ墨新三だと。この馬鹿野郎、俺の前で聞いたような口をきくな。そういう事を言うんなら、溜まっている店賃を払って、今日限り店(たな)を開けろ、てめえみてえな入れ墨無宿に店を貸す家主が他にいるなら、そこへ行って店を借りろ!」、 まことにごもっともで、ここを追い出されたら居る所が無く、さすがの新三もグウの音も出ない。 長兵衛 「決まりがついたら、鰹を片身、俺にくれるか?後で取りに来るから」、 長兵衛は善八から三十両受け取って、再び新三の家へ行き、お熊を駕籠に乗せると駕籠はそのまま白子屋へと向かった 長兵衛 「これで片が付いた、約束の金だ」 と言って長兵衛が差し出したのは十五両だけで、約束が違うと言う新三に、 長兵衛 「三十両だよ、鰹は片身もらう約束になっていただろ」 新三 「えっ?片身ってのは鰹だけじゃねえんですかい?」 長兵衛 「骨を折って口をきいてやったんだ、片身もらうのは当たり前だ」

新三 「冗談じゃねえや、、十五両くれえなら源七に十両で花を持たせて返してやったんだ」 長兵衛 「愚痴っぽい野郎だ。いけねえのか、いけねえなら、いますぐ店空けろ!かどわかしの罪でも訴えてやるぞ、・・・どうだ、いいのか、十五両で? ・・・じゃあ、この十五両の内から五両は溜まっている店賃にもらっておくからな」 、 新三もかなわない強欲さだ。 新三 「それじゃ、十両しかありゃしねぇや」 長兵衛 「鰹は片身もらって行くよ。」 新三「形無しだね、こりゃ。」

六代目・三遊亭圓生師、桂歌丸師の後は現・五街道雲助師によって演じられてますね。

歌舞伎では「梅雨小袖昔八丈」という演題で現・松本白鷗、現・尾上菊五郎丈等大ベテランだけでなく、現・尾上松緑丈、この度八代目・尾上菊五郎を襲名する現・尾上菊之助丈、現・中村勘九郎丈等多くの役者の寄って演じられてますね。 髪結新三が白子屋手代忠七の髷の手入れをしながらお熊との駆け落ちをそそのかす件、永代橋で悪党の本性を件は役者の見せ場の一つですが、小悪党の髪結新三に対する弥太五郎源七、家主長兵衛の掛け合いの仕方の対比も観ていて面白いのですよね。

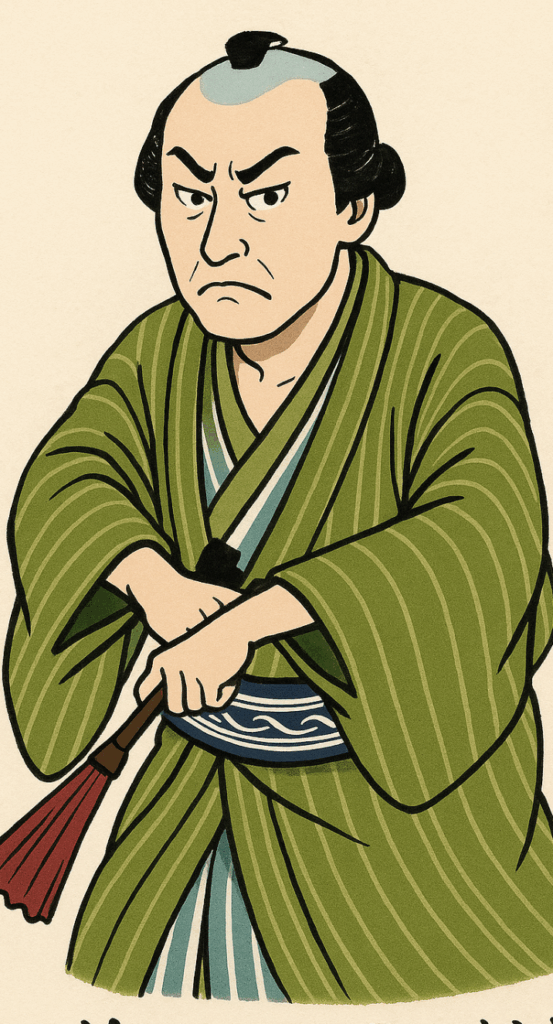

弥太五郎源七は土地の親分である自分がわざわざ口利きに出向いているのだからと、悪く言うなら「親分風」吹かせて掛け合いをした結果、小悪党の新三の猛反発を喰らってしまう。 対して家主長兵衛は「『金儲け』の話があるんだが一口乗らねえか。」と相手を乗せていく。 三十両の金額が少ないと新三がゴネ出し、腕の「入れ墨」を見せて凄もうとすると、ここで初めて家主、町役の権限をかざして、「店(たな)を開けろ!」「召し連れ訴えをする!」と脅かしてかかる。 そして「入れ墨」は「人交わり」の出来ない印であり、家主に自慢げに見せびらかす奴があるか等々。 小悪党の新三がグウともいえないところまで追い込んで行く。

この件は歌舞伎芝居で観ていて面白いところですね。 「鰹」の「片身」に引っ掛けて「三十両」の「片身」の「十五両」も「口利き料」「骨折り賃」としてもらおうという。 「毒は毒をもって制す。」とはこういう事を言うのかなとすら思ってしまいます。 六代目・三遊亭圓生師演の「小言幸兵衛」のセリフで「『家主』なんて良い役者の演る役じゃねえ。」とありますが、「梅雨小袖昔八丈」ではかなり大看板の役者によって演じられています。 十七代目・市村羽左衛門丈、九代目・坂東三津五郎丈の他、いつもは「二枚目役」が多い三代目・市川左團次丈、十四代目・守田勘弥丈、十二代目・市川團十郎丈が「老け役」で演じたこともあるようです。

歌舞伎芝居では「鰹、か一っつおっ!!」と威勢の良い声と共に「初鰹売り」が登場します。

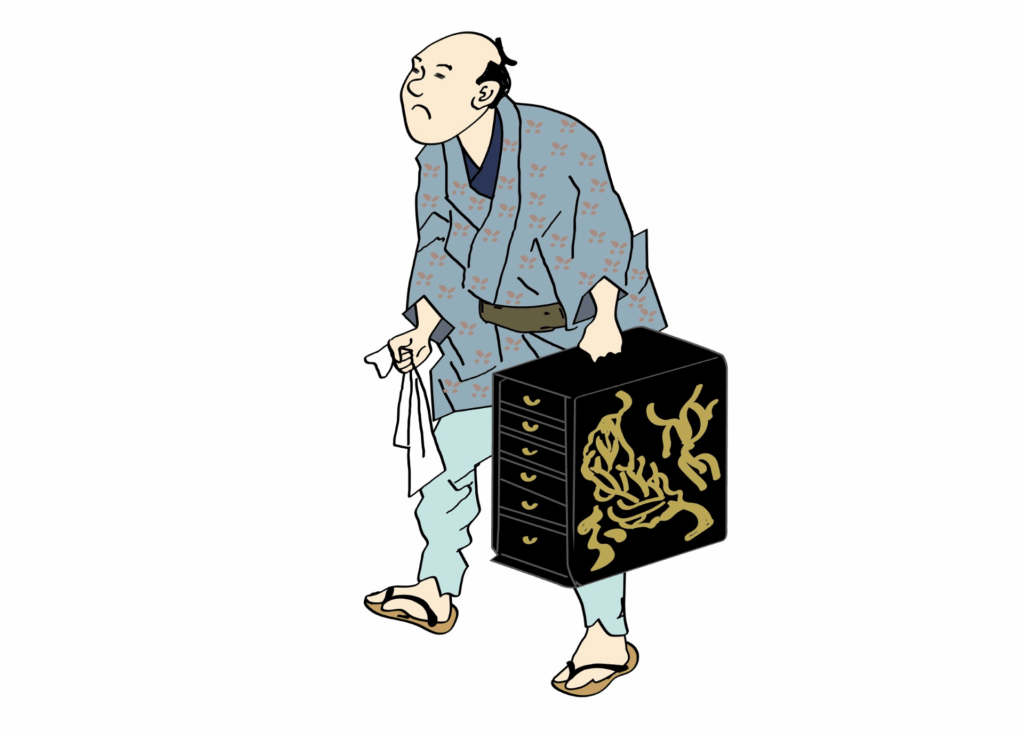

t丁度、銭湯から帰った新三が鰹を一節買い求める。 そして「鰹売り」は井戸端で鰹を三枚におろし始める。 名前は忘れましたがこの「鰹売り」の演技で賞をもらった歌舞伎俳優さんもいるのですよね。

鰹を三枚におろすのを物欲しそうに傍で見ていた他の長屋の住人が鰹の頭の部分を分けてもらい 「こりゃ、ありがたい初鰹にありついた。」

江戸時代に堅実な稼ぎをしている人はこれが関の山だったでしょうね。

近所のスーパーで刺身やたたきの数切れほどの200~300円のパックを買って一杯飲っている私はまだ恵まれているのでしょうね。

白子屋からのお熊の身代金をもらえると踏んでいる小悪党の新三は三分二朱の大金を払って鰹を一節買い求めているわけです。

三分二朱。 杉浦日向子先生が言った通りレジャー費で換算して一両を十六万円とすると十五万円という額ですね。真面目な新入サラリーマン分の給料の三分の二もしくはそれ以上の金額を払って鰹を一匹買っているのですね。 家主の長兵衛も新三から鰹の片身をもらうにあたって「貴様の銭は悪銭だから遠慮せずにもらっておこう。」とまで言っています。

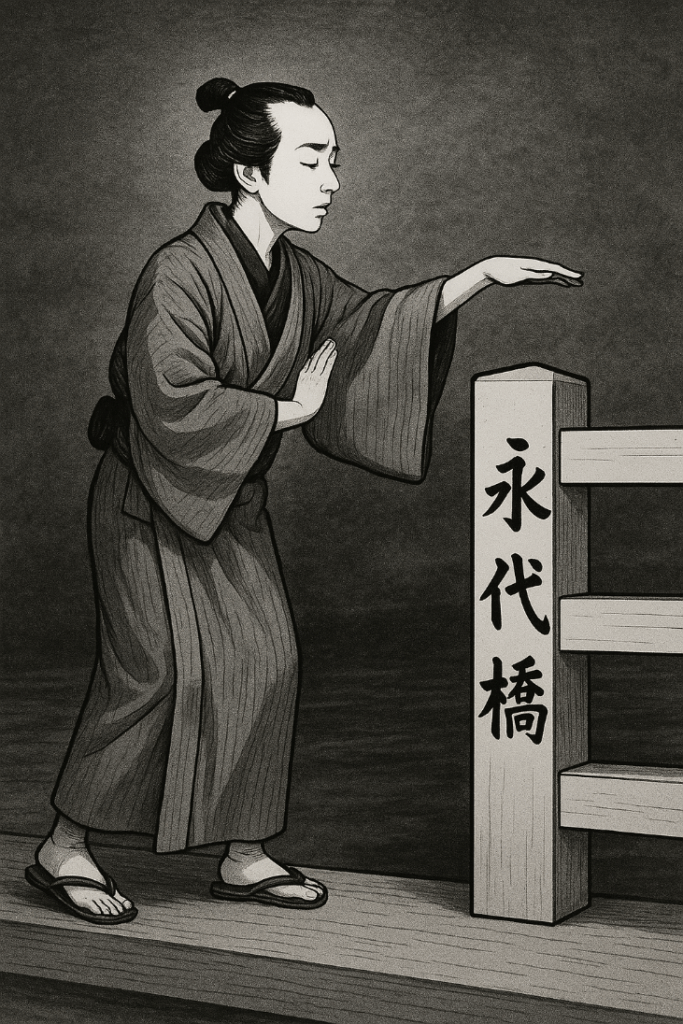

お江戸の町で初鰹の刺身はせめて頭にちょいが付くぐらいのワルでないとまともにありつけなかったのかな? 人情噺の「髪結新三」では白子屋娘お熊と恋仲だった忠七はその後どうなったか語られてませんが、歌舞伎では新三に騙されて置き去りにされ、主人への申し訳から永代橋から身投げしようとしたところを弥太五郎源七に止められ保護されます。

また歌舞伎での展開では家主長兵衛も新三をやり込めて二十両と鰹の片身をせしめてしめしめと思っているとところ、空き巣に入られて二十両以上の被害を被るという。 弥太五郎源七は新三にやり込められた後もあちこちでそのことを言いふらされ親分としてのにらみが利かなくなり、ある晩に深川閻魔堂橋にて賭場帰りの新三を殺害します。 白子屋の娘のお熊は無事に家に戻されたもの忠七への操のために刀で自害しようとし、止めに入った婿の又四郎と揉めた挙句に又四郎に深手を負わせてしまう。 すると白子屋の下女で車力の善八の姪のお菊がその刀を奪って又四郎に絶命させ、罪をそっくり自分が被って自害します。 弥太五郎源七は現場に置き忘れた蓑を証拠に捕縛されます。 白子屋お熊も自分の罪を被って死んだお菊に申し訳なさを抑えられずに死罪を覚悟で自首します。 両者共に大岡越前守の裁きを受け、白子屋の娘お熊はお菊の忠誠心が認められ死罪は免れ母親お常のもとへお預かりの身となる。 弥太五郎源七は助けられた忠七が罪を被ろうとするが越前守に嘘を見破られる、新三殺しを自白。恩赦により罪を一等減じられるのを待ちながら入牢する。

歌舞伎の方はこのようにメデタシメデタシで終わっていますが。 実際の「白子屋事件」は殺人未遂で終わったものの、犯行は計画的であり、「不義密通」も行われたこともあり、白子屋お熊、お熊の密通相手であった手代の忠八は市中引き回しの上獄門。 他事件にかかわった者も死罪、遠島、江戸所払いになったそうです。

この事件を元に講談では「白子屋政談」、義太夫では「恋娘昔八丈」、歌舞伎では上記の「梅雨小袖昔八丈」、噺の方では「髮結新三」、初代・三笑亭可楽師が三題噺で作り上げた「城木屋」の題材にもなっています。

噺の方の「髪結新三」は上記のように家主長兵衛が小悪党の新三をやり込めるところで終わってます。 何かサゲをつけてもいいような気がするのですが。

結局手元に十両しか残らなかった新三。 新三「形無しだね、こりゃ・・・・・『狼の人に食わるる寒さかな』とはよく言ったもんだ。」 長兵衛「『狼』だと?てめえなんざあ『負け犬』だ。」

ん~もうちょっと考えてみましょう。

とか言いながら今夜は近所のスーパーで150gを260円で売っていた「鰹」の刺身で一杯飲ります。「鰹」は生姜醤油で食べるのが身体には良いらしいけど、私は以前の勤め先の上司から教わったニンニク醤油で食べること、「美味しんぼ」で読んだマヨネーズで食べることにハマっています。

コメント

目には青葉 山ほととぎす 初かつお 山口素堂

相変わらずあたくしのブログへリンクで恐縮ですが、鰹(松魚)について二本書いてました。

【アーカイブ】都名物のこと 今はどうなんでしょうね?

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12819326074.html

と

圓喬全集 四十三席【魚盡し(うおづくし)】

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12781167257.html

特に『魚盡し』は絶滅落語なのでおすすめです。圓喬の歌舞伎のマクラも読み所です。

立花家蛇足さん

コメントありがとうございます。

「生鰯」が「江戸名物」であることに対して「どうしてなのかな?」という想いがあったのですが 、「干鰯」「魚の油」に対する需要により、房州から江戸への「生鰯」の流通が多かったということもあったのですね。

「魚の油」は「佐渡金山」の作業の照明にも使われたそうですが、灯油としては質が悪く、それを換気状況の良くない場所で使うものだから働く罪人の中に肺を悪くするものが多かったと小学校の社会科の授業の資料で読んだことがあります。

> 化け猫がペロペロ

歌舞伎芝居の「獨道中五十三驛(ひとりたびごじゅうさんつぎ)」の中で老婆に化けた「化け猫」(二代目・市川猿翁丈)が「魚の油」と聞いて目の色が変わり、更に売りに来た女が「子年」と聞いて「ほんにそなたは良いおなごじゃの・・・・・。」と舌舐めずりする場面があったのを覚えています。

そして真夜中に「化け猫」の正体を著し、「行灯」の「魚の油」をペロペロし始め、目を覚まして目撃した「子年」の女を喰い殺してしまう。

「生鰯」が重要な役割をする落語に「猫久」もありますね。

「お昼のおかずは『鰯のぬた』だよ!!い!わ!し!」と大声で言うカミさんと喧嘩した熊さんは逃げるように「髪結床」に行き、そこで客に来ていた年配の武士と出会って・・・・・という展開でしたね。

サゲは「鰯」を狙う泥棒猫を懲らしめようと女房にすりこ木を持ってこいと命じた結果・・・・・でしたね。

」」