これからひと月足らずで梅雨の季節を迎えます。

雨が背景になっている落語で思い浮かぶのは「笠碁」ですね。

あらすじ

ある大店の隠居2人は大の囲碁好きであり、毎日のように互いの家に赴くと碁を打って楽しんでいた。

ある日のこと、今日話で「待った」なしで勝負しようと一方が言い出して碁を打ち始めるが、その当人が「待った」をしようとしたために揉め始める。

次第に囲碁とは直接関係ない、過去の商売上のやり取りや、大掃除の労いで蕎麦一つを出さなかったなど些細な話まで持ち出し、言い争った挙句に喧嘩別れしてしまう。

しかし、互いに毎日打ちたいほどの碁好きであり、かといって碁会所に行くほどの棋力もない好敵手同士だったことから暇を持て余してしまう。 やがて「待った」をした方は、相手も同じ心情に違いないと、通りの軒先から見える位置に碁盤を置いて待ち始める。

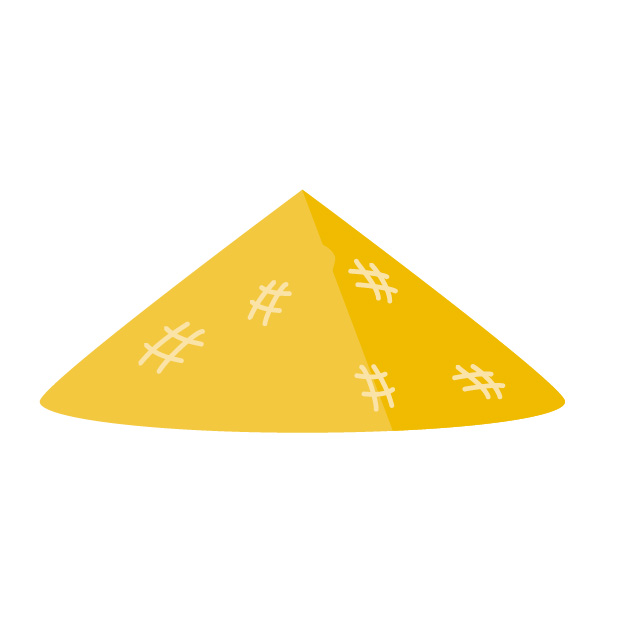

数日振り続けているある雨の日午後、「碁敵」が蝙蝠傘が折悪しくないので「被り笠」かぶってやって「相手」の家の前に現れる。 「相手」は内心で喜ぶが、「碁敵」はそのまま素通りしてしまう。 そこで気分が沈むが、すぐにまた「碁敵」が行った道を戻ってきて素通りし、その調子で何度も往復を始める。 予想通り「碁敵」も碁を打ちたいのだが自分から切り出すのを恥ずかしがって入ってこないのだが、一方で待つ「相手」の方も自分から声を掛けられない。

結局、「相手」の方から照れ隠しで「やい!へぼ!」と呼びかけると、「碁敵」も「へぼって何でエ」などと言いながら入ってくるが、碁盤を挟んで向かい合うとすぐに仲直りする。 そしてさっそく碁盤を睨み合いながら打ち始めるが、その上にぽたりぽたりと水滴が落ち、2人は「恐ろしく雨が漏るなあ」とこぼす。 そして顔を上げたところで「相手」は気づいて言う。 「お前さん、笠被りっぱなしだ。」

「笠碁」は「夏」の噺としている本がありましたけど、背景は「雨」の日ということになっているだけで別に「夏」であることを語っている描写はないような気がするのですよね。 雨は一年中降るものだし。

私がナマで十代目・金原亭馬生師演、五代目・柳家小さん師演を聴いたのは「秋」でした。 ナマで聴いた時は両師匠の「腹芸」の見事さを堪能しました。聴きどころは「碁」を一番待つか待たないかの問題がだんだん喧嘩に発見していく過程の可笑しさと後半において雨が降る中、「碁敵」の一人が相手が気になって「被り笠」を被った奇妙な態で「相手」の家の前を行ったり来たりする。それに気づいた「相手」がその「碁敵」を目で追っていく件ですね。 得意にしていた三代目・三遊亭小圓朝師は目線の使い方が見事だったそうです。 ただしそれは小さな寄席だからこそ客席に伝わった面白さでホール落語のような大きな会場では伝わらなかったという書き方をしている川戸貞吉氏の文を読んだことがあります。 逆にオーバーな仕草をする二代目・三遊亭円歌師の方が大きな会場では客受けしたと。

そのあたりのことを古谷三敏先生の「寄席芸人伝」でもネタで取り上げていましたね。 五代目・小さん師、十代目・馬生師は「碁敵」を見送る仕草を視線だけでなく上半身をも使って行っていたように思います。 「NHK東京落語会」での十代目・馬生師の動画がDVDで市販されてましたが見送っていた「碁敵」が通り過ぎられてしまったあたりのアクションでは客席から拍手がきてました。 上半身を使っての演技プラス間の取り方の良し悪しでこの場は決まるでしょうね。 五代目・小さん師は更に「被り笠」姿の「碁敵」が「相手」の家の中と自分の正面を半々に見ながら通り過ぎる仕草を加えて面白さに輪をかけてました。 両師の後、演り手がいるのかなと思っていたら現・柳家権太楼師、現・春風亭一之輔師、関西で先年他界した二代目・桂ざこば師も演じてました。一つ間違えたら「空振り」で終わってしまいそうな噺ほど演者にとってはやりがいのある噺なのでしょうね。

この記事を記している大型連休の最終日も雨です。 夏に限らず一年の内に数回ありそうなこんな日の噺なのですかね。

追記 : 五代目・古今亭志ん生師は「雨の将棋」と改作して演じていたのですね。

コメント

おっしゃる通り、先代馬生の『笠碁』は楽しかったなぁ~。

店の前を通る碁敵とそれを目で追う旦那。

この描写は「男はつらいよ」で寅屋(車屋)に入れずに何度も店先を往復する寅さんで取り入れてますね。

落語・演芸好きの山田洋次はその他にも多くの落語ネタ、演芸ネタを取り入れました。

立花家蛇足さん。

いつもコメントありがとうございます。

私は「男はつらいよ」シリ―ズは数えるほどしか見てないのですが、「落語」から取り入れているな思える件はありますね。

現在の頭に浮かんでくるので「寅次郎夢枕」でマドンナ役(八千草薫)が自分の離婚のために別れて暮らしている息子と外で会う件は「子別れ」が元になっているなと思いましたね。

山田洋次監督自身も「頓馬の使者」「真二つ」「雉」など落語台本を書いてますね。