この2025年10月はビッグなニュースがまず三つありましたね。女性初の自民党総裁の誕生。大阪大学栄誉教授 坂口志文先生のノーベル生理学・医学賞受賞。京都大学特別教授 北川進先生の同化学賞受賞という輝かしいニュース。 その一方でクマ被害の増大、某私鉄の衝突事故なんて「やめて」と言いたくなるニュース。

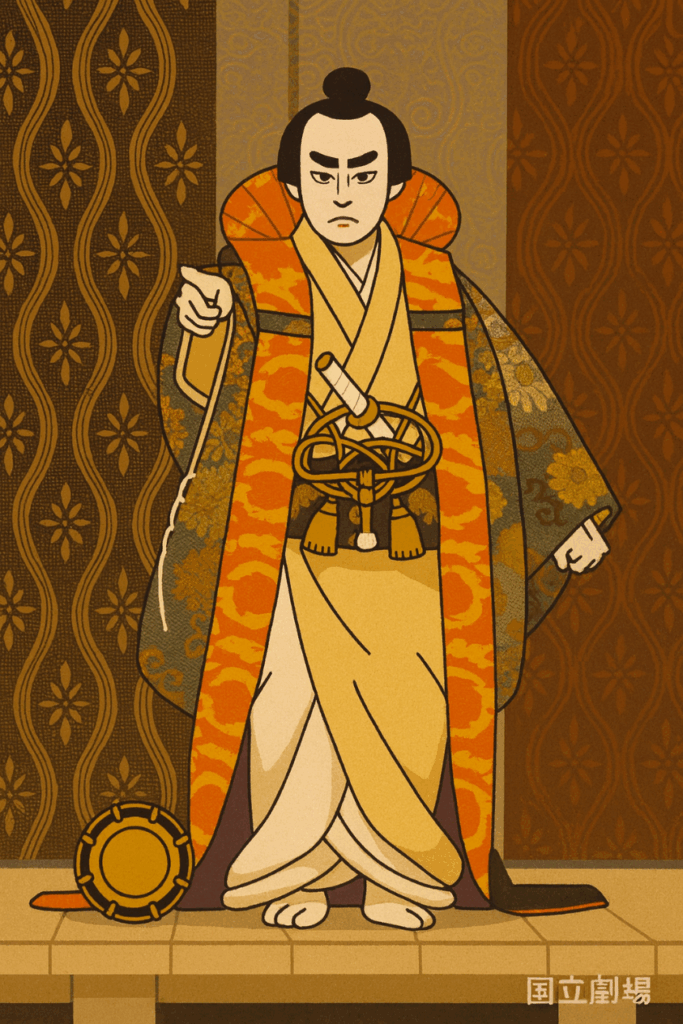

歌舞伎の方では10月の歌舞伎座公演が話題になっています。 「義経千本桜」の通し上演。中でも現・市川團子丈が祖父の二代目・市川猿翁丈の当たり役の「狐忠信」に初役で演じて好評を得たようで、それに因んで今回は下記の落語を取り上げさせていただきます。

猫の忠信

美人の清元の師匠に、下心見え見えで弟子入りしている、次郎吉と六兵衛の二人。 ある日のこと 六兵衛がもう馬鹿馬鹿しくて行くのをやめると言い出す。

なんでも師匠が男と仲良く酒を飲んでいるのを目撃してしまい、その男と言うのが よりによって兄貴分の吉野屋の常吉だからだと言う

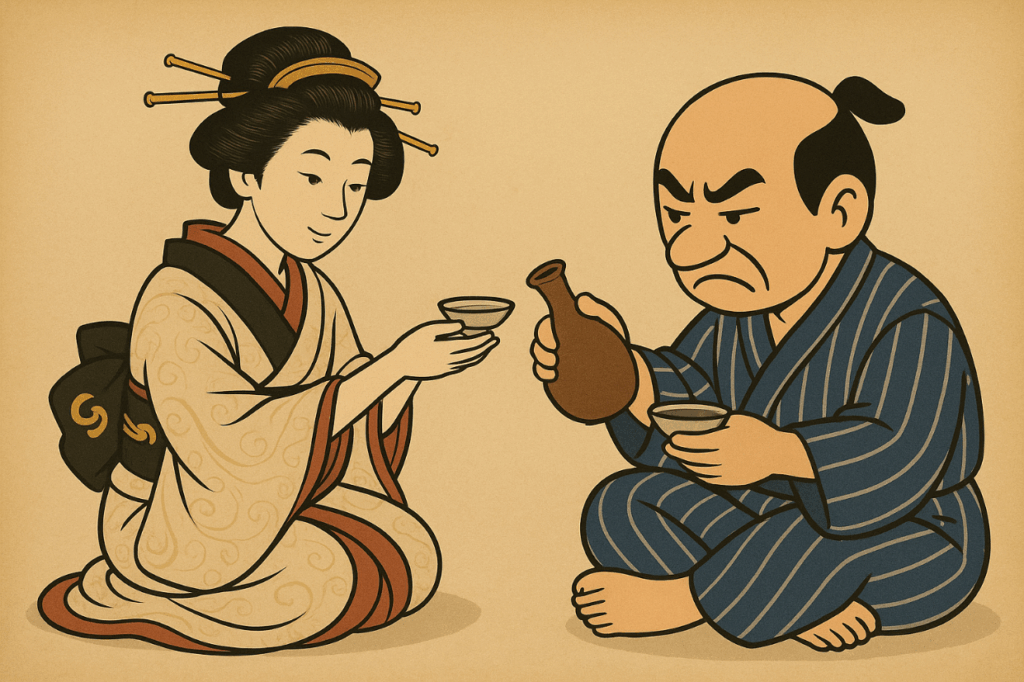

常吉は身持ちの固い男だからそんなの嘘だと信じなかった次郎吉だったが 師匠の家を覗いてみると言われたとおり二人は肩を寄せ合って酒を差しつ差されついい雰囲気

女師匠目当てで稽古に通っていた次郎吉と六兵衛にとっては腹に据えかねることだ

「抜け駆けしやがって!」 「なんとかとっちめてやりたい。」

そこで思い付いたのが兄貴のおかみさんに言いつけてやろうという案

おかみさんは大変な焼きもち焼き

二人の商売は瀬戸物屋と包丁屋ときている 「こりゃ家中に皿や出刃包丁が飛んで面白いし、いろいろ壊れるから商売になるぞ」とほくそ笑む二人

早速常吉の家に向かうと おかみさんは縫い物をしている

今度の温習会の衣装作りの真っ最中 二人も参加する予定だ。

さっそく「言いたくはないけど言わないとわからなからいうけどね」と先ほど二人が見たことをな洗いざらい話すが

おかみさんは「あらそう」と予想に反して無関心そうな反応

おかみさん:「昨日見てきたと言われれば信じたかもしれないけど 今と言われれば嘘としか言いようがないね うちの人は奥で寝ているもの」

そこへ寝起きクリップを長押しするとクリップが固定されます。固定を解除したクリップは 1 時間後に削除されます。でぬっと出てくる常吉に狐につままれたような気分になる二人。

次郎吉:「さっき師匠の家で見たのも兄貴、ここにいるのも兄貴いったいどうなっちまったん仮〜だ?」

とにかく来てくれと寝ぼけ眼の常吉の手を引っ張って師匠の家に行く一行 常吉が家を覗くとなるほど自分が師匠と差し向かいで酒を飲んでいる

常吉:「あれはきっと狐狸妖怪(こりようかい)の類だ 。」 次郎吉:「こおりようかん?」 常吉:「こおりようかんじゃねえ。ああいう奴らは人間と違って耳をひっぱられるのを嫌がる おまえたち俺から酌を受ける振りをして耳を引っ張って来い 正体を現したら俺が踏み込むから」

策を授けられた二人は何食わぬ顔して上がりこみ、酌を受ける振りをして偽常吉を押さえつけ耳を引っ張るとピョコピョコと不自然に動く。

次郎吉:「ピョコピョコだあ!」

そこへ常吉が踏み込んでくる。

師匠:「あら!?常さんが二人!?」

常吉:「やい!そこにいる・・・・・俺め・・・・・。てめえなんのためにここにきている?俺の名に関わるだけでなく師匠の名にも関わるんだぞ。魔性の者じゃなく化性のものだろう。こういう俺はまこと吉野家の常吉・・・・・吉常が直々に取り調べる。何者だ!?言わねえか!?」

偽常吉:「はいはい申します申します。常吉様の姿を借り、よんどころなくこの家へ、参りましたその理由を一通り、ま、お聞きなされてくださりませ。頃はぁ~人皇(にんのぉ)六十二代、村上天皇の御代に、山城大和二か国に、田鼠(でんそ)といえる鼠はびこり、民百姓の悲しみに、時の博士(はかせ)に占わせしに、高貴の方に飼われたる、素性正しき牝猫の、生皮(なまがわ)をもて三味に張り、天に向かいて弾くときは、田鼠は立ち去るとのこと。よって女三宮に仕えし牝猫の生皮にて製したる三味線を弾けばねずみは立ち退きけん。民百姓のよろこびに初めて声を上げしより初音の三味線と名付け給う。たもたもたも。国のためとはいいながら、親猫を殺されましたその時は百匁に足らぬまだ仔猫。何のがん是もなくばかり、耳をこすりて雨を知り、目に時、刻は知りながら、何の因果で親猫の行方は知れぬと泣き明かし、ごろごろにゃあとたずねても、いまだに知れぬこの年月。ようようたずねてまいりました、わたしの親は、あれ、あれ、あれあれあれ・・・・・あれにかかりしあの三味線、わたくしはあの三味線の、子でござります。」

ひと通り語り終わると大きな猫の化身が正体を現す。

次郎吉:「兄貴。こおりようかんだと思ったら、大きな猫だ。しかし兄貴!こりゃあ縁起がいい 今度の温習会はきっと大当たりだ。兄貴が吉野屋の常吉で義経。俺が駿河屋の次郎吉で駿河の次郎。六兵衛が亀屋の六兵衛で亀井の六郎。狐忠信っていうのがいたが 猫がタダ酒を飲んでたから猫のただ飲む。義経千本桜役者が揃ったね。」 常吉:「おまえらしくもねえ 肝心の静御前がいないじゃねえか」 次郎吉:「それならご当家の師匠が静御前にぴったりだ」 師匠:「そんな…私が静御前だなんて似合うものかね」 その時猫がすっと顔をあげて

猫の化身:「にぁう」

歌舞伎・人形浄瑠璃好きの人なら、「義経千本桜」の中で「狐忠信(源九郎狐)」が活躍する四段目「河連法眼館の場」のパロディであることはわかりますね。

元の「義経千本桜」のあらすじを記しますと平家の滅亡後、壇の浦で壮絶な最期を遂げたと思われていた、平新中納言知盛、平能登守教経、そして那智沖で入水したと思われていた平三位中将維盛の首が偽首であったことすなわち彼等はまだ生きていたことが明らかになる。 そのことと別に壇の浦の戦いで功労のあった源九郎判官義経が敵方の平権大納言時忠の養女である卿の君を正妻として娶ったこと、後白河法皇より左大臣・藤原朝方を通じて賜った宝「初音の鼓」には「源大納言頼朝を打(討)て」との意味が込められていたところから、頼朝・義経兄弟は不和になる。卿の君は自害することにより夫・義経の身の潔白を立てようとするも、鎌倉方が差し向けた土佐坊昌俊の軍勢を義経の家来武蔵坊弁慶が撃ち土佐坊を討ち取ってしまったがために申し分が立たなくなり、義経主従は都を脱出することになる。義経の愛妾静御前は自分も共にと願うが女は連れて行くわけには行かず都に残るように諭すが、どうしても共にと願う静をやむなく「初音の鼓」とともに伏見稲荷の鳥居前の梅の木に縛り付けて去っていく。一人嘆き悲しむ静御前。そこへ土佐坊の家来である逸見藤太が 雑兵を率いて義経を捜しにやってきて「初音の鼓」とともに静御前を引き立てていこうとするところへ、義経の勇猛な家来の一人である佐藤四郎忠信。彼は壇の浦合戦の後、母親の病気見舞いのために故郷へ戻っていたが母親が回復し、都へ戻ると兄頼朝と不和になった義経主従が脱出したとのことで後を追って来たのであった。

忠信が逸見藤太と雑兵を倒し静を救うのを見た義経は、彼に静の護衛を頼み都を去って行く。 静御前は都に留まっていたが、やはり義経のことが恋しくてたまらず、ついに都を後にして義経のもとへと行くことにした。 その義経が吉野にいるらしいとの噂を聞き、吉野に向い女ひとりで道を歩む。 しかし、道中解せぬことがしばしばおこる。 義経を想いつつより預かった初音の鼓を打っていると、その音に引き付けられるように佐藤忠信がどこからともなく姿を現すのであった。

義経は吉野山の衆徒頭の河連法眼の館に身を寄せていた。 そこへ佐藤忠信がやってくる。

義経は忠信との再会を喜ぶが、静御前の姿が見えない。静はどうしたのかと尋ねる義経に、忠信は不審そうな顔をした。自分は故郷出羽から今戻ったばかりで、静御前の事は知らないという。 義経はこれを聞き激怒する。

都から逃れるとき、伏見稲荷で忠信に静の身柄を預けたはずである。それをとぼけるとはさては自分を裏切り鎌倉に静を渡したのに違いない。不忠者の嫌疑のかかった忠信を駿河次郎と亀井六郎は忠信を捕らえようとし、わけがわからずにいる忠信は刀を投げ出して、「両人待った」そのとき、なんとまた佐藤忠信が、静御前を伴いこの館に現われたとの知らせ。この場に居た者はみな仰天した。

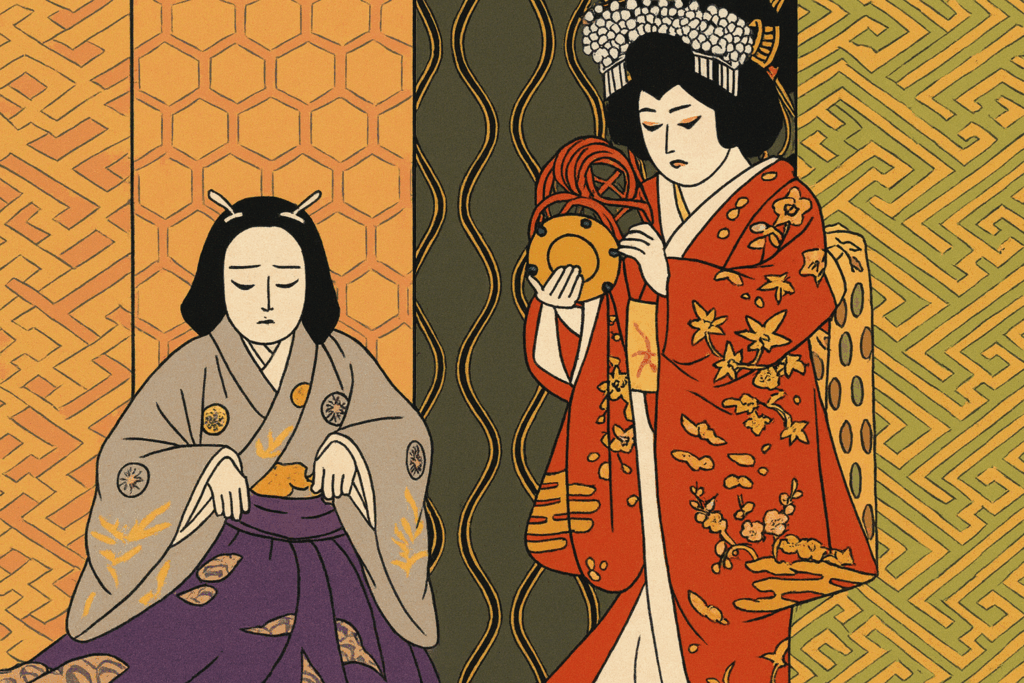

この場にいた忠信が、今来たという忠信こそ偽者、捕まえて疑いを晴らそうと駆け出そうとする。 やがて静御前が初音の鼓を持って義経たちの前に現われた。 義経との再会に嬉し涙をこぼす静。 義経は静に、同道していた忠信のことについて聞く。 静の供をしていたはずの忠信はいつの間にかいなくなっている。 そういえば今目の前にいる忠信は、自分の供をしていた忠信とは違うようだと静はいう。 だがその忠信が初音の鼓を打つと現われると聞いた義経は、それぞ詮議のよい手立てと、静に鼓を打つことを命じ、自らは奥へと、忠信は駿河と亀井に囲まれながらこれもその場を立ち退く。

ひとり残された静が初音の鼓を打つ。 するとまた忠信が現れた。 鼓の音を聞いてうっとりする様子である。 静は、「遅かった忠信殿。」といいながら、隙を見て「忠信やらぬ。」刀で切りつけようとする。

この忠信は「切らるる覚えかつて無し」と抗うが、鼓をかせに静に「偽忠信の詮議」と責められ、ついにその正体を白状した。

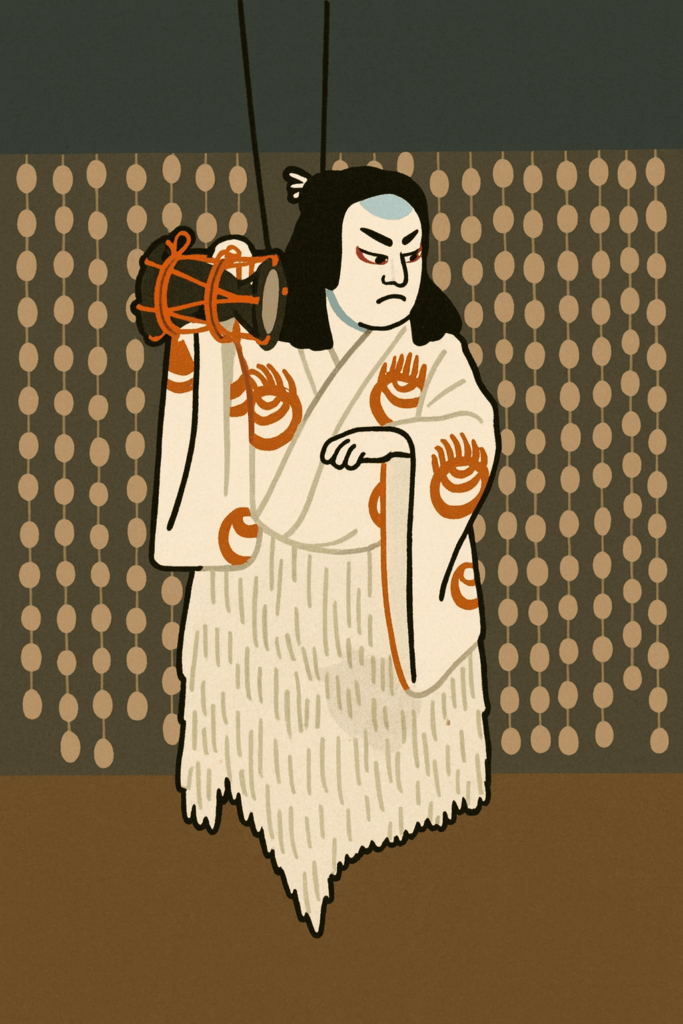

その昔、桓武天皇の御代のこと。天下が旱魃となって雨乞いをするため、大和の国の千年生きながらえているという雌狐と雄狐を狩り出し、その生皮を剥いで作った鼓を打つとたちまち雨が降りだした。その雌狐と雄狐の皮で作った鼓とは初音の鼓、自分はその鼓にされた狐の子だというのである。

この子狐は、皮となっても親たちのことを恋い慕っていたが、初音の鼓が義経に下されたのを知り、伏見稲荷で佐藤忠信に化け静の危機を救い、今日まで鼓を持つ静に付き従っていたのだという。 その心根に静は涙し、また義経も出てきてなお親を思う狐の心を憐れむが、本物の忠信にこれ以上迷惑はかけられないと、子狐は泣きながら姿を消してしまう。義経は子狐を呼び戻そうと静に鼓を打たせたが、不思議なことにいくら打っても音が出なくなった。鼓にいまだ魂がこもり、親子の別れを悲しんでいるらしい。 義経は、自分は幼少のころに父とは義朝と死別れ、身寄りの無い鞍馬山で成長し、その後兄頼朝に仕えたが、これも憎まれ追われる今の身の上となった。この義経とこの狐、いずれも親兄弟との縁の薄さよと嘆く。静も嘆くとこの声を聞いたか、再び子狐こと源九郎狐が姿を現す。義経は、静を今日まで守った功により、この鼓を与えるぞと手ずから初音の鼓を源九郎狐に与えた。源九郎狐の喜びようはこの上もない。源九郎狐はそのお礼にと、今宵吉野一山の僧兵たちが義経への夜討ちを企てたので、化かしてこの館に引き入れたと伝え、その僧兵たちを狐の神通力で懲らしめた挙句に鼓とともに姿を消すのであった。 川連法眼のもとにも僧兵たちが攻めてくるが源九郎狐の仲間の狐の神通力にやられる。 その僧兵の中に横川の覚範という荒法師がいたが、実は壇の浦で沈んだと思われた平能登守教経。 それを見抜いていた義経は武蔵坊弁慶・四天王たちに命じて後日の勝負を教経と約束して別れる。

兄源頼朝と不和になり逃亡を続ける義経と国を助けるために鼓にされてしまった親狐を恋い慕う源九郎狐の心の交流を描いた芝居です。

「義経千本桜」は他に、実は生きていた幼い安徳帝を保護しながら「渡海屋銀平」という舟宿の主に扮していた平新中納言知盛とその家来たちが平家の亡霊集団に化けて、義経主従に仇を成さんとする「渡海屋」「大物浦」の場、平三位中将維盛とその家族を守ろうとする鮨屋弥左衛門とその息子いがみの権太の悲劇を描いた「椎木茶屋」「鮨屋」の場がありますが、二代目・市川猿翁丈は上記のあらすじの部分をよく「忠信篇」として上演してました。

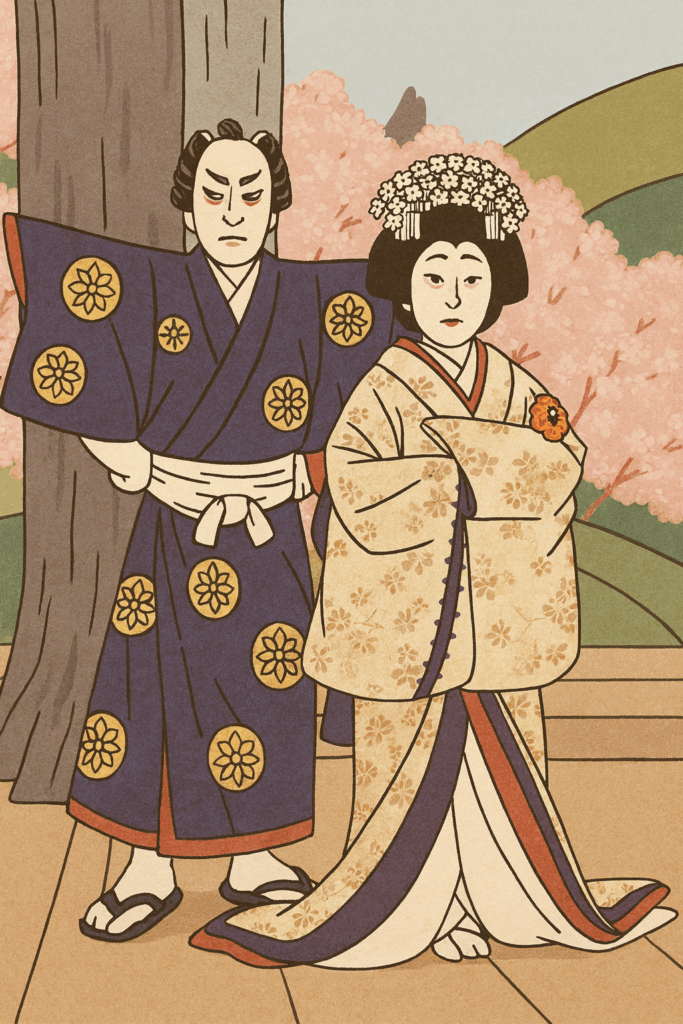

今月の歌舞伎座で評判なのは「義経千本桜」の通し上演がAプロ、Bプロとそれぞれ配役を変えて演じられていることもあり、それぞれの演出法の違いがが十月だけで楽しめる点ですね。 Aプロで狐忠信(源九郎狐)を演じる現・市川團子丈は澤瀉屋型の演出法で演じて評判を得てますが、Bプロでは現・尾上右近丈により音羽屋型が演じられるようです。 両者の違いは澤瀉屋型はケレン味たっぷりの演出で源九郎狐が去って行く場面では宙乗りの演出が用いられています。

対して音羽屋型は澤瀉屋型に比べてケレン味は抑えており、源九郎狐は桜の木を伝って去って行く演出ですが、

それでも、正体を現した源九郎狐が静御前の傍の壁から飛び出してくる演出は意表を突かれます。(『澤瀉屋型』は縁の下から飛び出す。)

話は「猫の忠信」に戻りますが作者は、大阪の笑福亭の元祖と言われている初代・笑富久亭松竹師の作とされてました。 この落語家は1818年以前の人で本名・生没年共に不明の人でだそうで。 原話は文政12年(1829)江戸板の初代林屋正藏(1781-1842、怪談の、下総屋正蔵)著『たいこの林』中に「千本桜」という題で載っているそうです。 現行の噺として練り上げられたのは関西においてだそうです。 芝居噺の名手だった、六代目桂文治(桂文治、1843-1911、→三代目桂楽翁)が明治中期に上方の型を東京に移植。私は最初に角川文庫「古典落語」 で六代目・文治師演の速記を読みました。 初めは「猫の忠信」の題で演じられましたが、東京ではのちに縮まって「猫忠」とされ、それが現代では定着しました。 関東では私が聴いて限りでは、三代目・桂三木助師演、六代目・三遊亭圓生師演、五代目・三遊亭圓楽師演、四代目・三遊亭圓彌師演があるようです。 六代目・三遊亭圓生師は三代目・三遊亭圓馬師から教わったとのことですが、猫が身の上を語る件の仕草(両方の袖を巻き、肩を後ろに引くようにする)」は歌舞伎の六代目・尾上菊五郎丈の源九郎狐の演出から取り入れたそうです。

また、猫が身の上を語る件では「来序」という鳴り物が入り、力強い横笛の音が入りますが、かなり力強く息を吹き込む肺活力を要するそうですね。六代目・圓生師が「TBS落語研究会」で演じた動画では太神楽の海老一染之助師が演奏したそうです。

関西では初代・橘ノ圓都師演、三代目・桂米朝師演、五代目・桂文枝師演、二代目・桂枝雀師演、二代目・桂春蝶師演、現・桂米團治師演がCD・DVD等で市販されてますね。

関東と関西の演出の違いは、関西型では次郎吉と六兵衛のうち六兵衛は噂話の件で退場してしまい、後は次郎吉一人で師匠の家を覗いたり、常吉夫婦を焚きつけに行ったりすること。またその後もまずは常吉のおかみさんと一緒に師匠の家を覗きに行き、その後、次郎吉と共に覗き乗り込んで行くという展開になっていること。師匠と常吉の噂の発端も温習会で語る浄瑠璃の演目が「義経千本桜」で、それを弟子たちが分けて語るのですが担当する段の割り当てに対する不満から始まっています。六兵衛は「『椎木の段』は昨日今日稽古始めたばかりの子供が語る段。自分みたいな古株が語る段じゃない。」とゴネてますが、二代目・尾上松緑丈によると、「椎木の段」の主人公のいがみの権太は演じる役者としては難しいそうですね。 また偽常吉を見破る証拠は関東では耳がピョコピョコ動くか否かですが関西は手の先が獣のように丸いか否かになっています。

現・米團治師の動画は桂小米朝時代の大阪松竹座でのものですが、普段歌舞伎が演じられる舞台を意識してか後半、歌舞伎で演じられる源九郎狐と僧兵たちの立ち回りを模して猫(演者自身)と鼠の集団(紛争した若手芸人?)の立ち回りを取り入れてます。

グッと冷え込む気候にになりました。 皆様、お身体にお気をつけてください。

コメント