「かぼちゃ」という野菜は欧米に行きますと、ミステリアスな扱いを受けることが多いですね。「シンデレラ」ではヒロインを城の舞踏会、王子様との出逢いの場に案内する「馬車」と化し、

「ハロウィン」では目鼻口をつけられてむ「恐怖?」の対象にされたり・・・・・。

そこ行くと日本では?「カボチャ野郎!」「カボチャ頭」とか人を罵る言葉に使われているかと思うと、「錦の袈裟」では与太郎さんが一人だけでモテていると「今年は『かぼちゃ』の当たり年だ。」なんて言う友達がいるのでどういう意味か調べてみると、1.偶然に成功すること、もう一つは、2.醜女(しゅうじょ)の結婚が多いことを指しているようですね。 余談ながら先日You tube で「『ブス』とされている芸能人」の特集があったので見てみたら、「こういういい娘を『醜女(ブス)』とか蔑むなら俺が頂いちまうぞ」と言いたくなるような芸能人もいました。 私というシニア世代に入った人間が世の基準について行けてないのかしら。

ということで今回も「唐茄子(かぼちゃ)」が題材のこの噺を取り上げたいと思います。

かぼちゃ屋

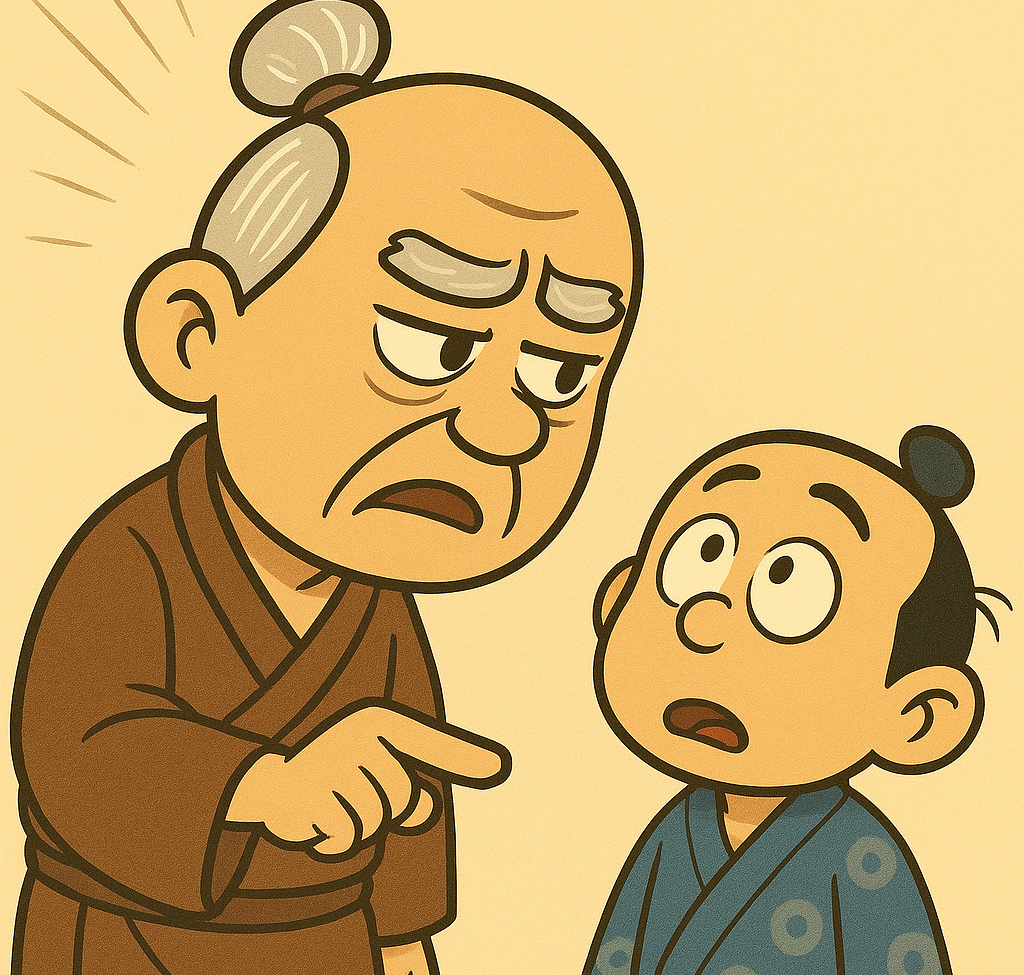

人間がピュアでブラブラ遊んでいる与太郎さんがある日、伯父さんに呼びつけられる。

伯父「お前ももう『ハタチ』だろ? 」与太郎「下駄はいてらあ。」 伯「はだしじゃねえ。年齢の話だ。」 与「年齢なら『二十』だ。」 伯「『二十』を『ハタチ』ってんだ。」与「『三十』が『イタチ』だ。」 とこういう人間である。いい若い者が何も仕事しないで遊んでいてはいけないから、伯父さんの商売のやれ、今年はかぼちゃの当たり年だからかぼちゃを売りに行けということになる。 かぼちゃの大小10個ずつ荷造りしてもらい、伯父さんから

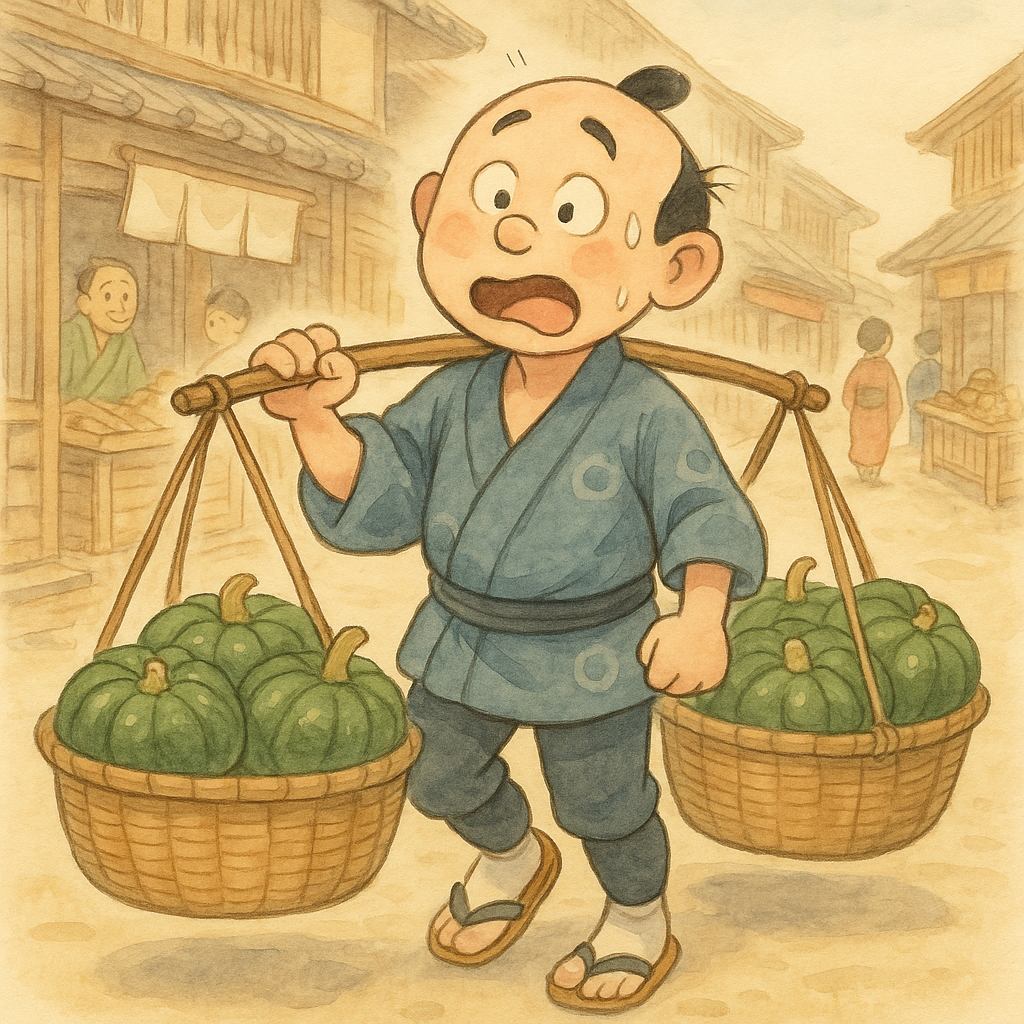

◯大きいのは十三銭、小さいのは十二銭、これは元だから売る時は上を見て売れ。 ◯ 売り声は大きな声で ◯表通りを行ってもあまり売れない。 裏長屋だとかみさんたちに売れる。 ◯無理を言うお客もいるかも知れないが逆らっちゃいけない。何でもへいへいへいと逆らっちゃいけない。 ◯取り敢えず町内一周してこい。 と指導される。 「次から次へとうるせえな。」ぼやきながら与太郎さん、かぼちゃの荷を担いで出かける。黙って担いで歩いていてもただ暑いだけ。 誰か人のいるところで売り声をだそうと考える。 与太郎「あ、あそこに誰かいる。かぼちゃあ!かぼちゃあ!」

通行人の男「おう何でえ!?誰がかぼちゃなんでえ!?」

与「かぼちゃ買ってくれえ。」 通「何だ売ってんのかよ。人の側に寄って来て、いきなり『かぼちゃ』『かぼちゃ』ってえから、俺が『かぼちゃ』呼ばわりされているかと思うじゃねえか。」

与「どっちかというとじゃがいもだ。」 通「てやんでぇ... おめえなぁ、「唐茄子やでござい」って言ってみな、「かぼちゃ」なんていうよりぁ聞こえがいいぜ」 与「へぇ、そうかなぁ... とうなすやでござい... 売れねぇ。」 通「たりめぇじゃねぇか! 今言ったばかりだろう? 第一、そんな景気の悪い売り声で売れるか!」与「んー、なんて言やぁいいんだよ。」 通「だからよ、ひと調子はりあげて、『とうなすやでござい』」 与「その通りでござい。」 通「なんだよそりゃあ。」 与「おじさん、先に立ってやってくんねぇかなぁ。」 通「どうすんだよ?」 与太郎「あたい、後からついて行って唐茄子売るから。」 通「そんな、唐茄子屋の露払いなんてなぁ御免こうむる。向こう行って一人で売れ。」 与「おじさん。そんなこと言わずにさ、じゃ、ひとつ買っておくれよ。まだ誰も買ってくれないんだよ。一個かっとくれよ。よお、おじさん。」 通「買ってくれって、おれはこれから湯に行くんだ。湯へ唐茄子もってってどうするんだよ。」 与「だって湯にヘチマ持っていく人いるじゃねえか。」 通「ヘチマは身体洗うの持っていくんだよ。唐茄子で身体洗えるかい?」 与「じゃあ、唐茄子と一緒に湯にはいったらいいじゃねえか?」 通「一緒に湯に入ってどうすんだよ?薬湯にでもなるのか?」 与「どっちがかぼちゃだかわからねえ。」 通「張ったおすぞ。」

良いことこと教わったと、与「唐茄子屋でござい。」と流して歩く。そして伯父さんに言われた通り、表通りよりも裏長屋へと入っていく。 与「あ、ここの路地入ろう... とうなすやでござい... なんだ、行き止まりだ...だめだ、引っ返そう...あれ、狭いな、回れないや...(ガタン)ここで泊るようなことになっちゃうかなぁ...(ガタガタッ)年越しちゃうかなぁ...(ガタン、バタン)」

与太郎さんがもがいていると

長屋の住人の男「おいっ、誰だ、ひとんちの路地でガタガタやってやがんのは!」

与「回れなくなっちゃった、路地広げてくれー。前の蔵どけろー。」 長「何を言ってやがんだ、天秤棒下ろして身体だけ回れ、回れっから!」 与「あー回れた。」 長「あたりめぇだ、回れねえやつがあるか! あ、このやろう、うちの格子戸キズだらけにしやがった、この野郎、はっ倒すぞ。」 与「針を倒す?」 長「 殴るてんだ。」与「殴る?無理難題に逆らっちゃいけねえと伯父さん言ってたよな。よし、殴れ。」 長「殴れ?・・・・そう言われちゃ殴る気しなくなるな・・・・まあカッとなった勢いで言っちまった。まあ勘弁してくれ。」与「勘弁出来ねえから殴れ。その代わり唐茄子買ってくれ。」 長「変な掛け合いだなあ。何だおめえ唐茄子売ってんのか?」 与「そうそう。唐茄子屋でござい。」長「言われてから、売り声上げることあねえやな。殴られてでも商売しようという心意気が気に入った。一つ買ってやろう。いくらだい?」 与「大きいのが十三銭、小さいのが十二銭。」長屋の住人の男は自分が買うだけでなく、他の住人にも「買ってやってくれ。」と声をかけてくれている。 その間に与太郎さんは

長「唐茄子屋、そんなとこで天井見上げて何してんだよ。」与「伯父さんが売る時は上を見ろって言うからさ―。」そのうち、唐茄子はすっかり売れてしまう。

与「わあ、唐茄子なくなっちゃった。」 通「なくなったんじゃねえ。売れたんだよ。大きいの十三銭の10個の分と小さいの十二銭の10個分。締めて二円五十銭だ。」与「わあい、儲かった。」長「俺が売ってやったんだから『ありがとうございます』ぐらい言ったらどうだ。」与「どういたしまして。」長「俺が礼言っちまった。」

与太郎さんは喜び勇んで伯父さんの家へ。

伯「売れても売れなくても町内一回りしてこなくちゃ駄目だよ。え?全部売れた?婆さん見てみろ。荷がカラになってる。儲けを見せてみろ。チュウ、チュウ、タコ、カイナ・・・・・与太郎、お前もさすが小商人の倅だな。元手と儲けを別にしたか。儲けも見せてくれ。」 与 「儲けはそれ。」 伯「いや、こんなに儲かるわけねぇ。これは元手だろ。儲けだよ。ちゃんと上見たんだろ?」 与「上見たよ。喉の奥まで日が射してさ、喉チンコまでカラカラになっちゃった。」伯「なんだぁ? 上見ろって言って、おめえほんとに空見上げてたのか? おまえ、上見るってったら掛け値だよ、十二銭を十四銭、十三銭を十五銭で売るから、そこに二銭ずつの儲けが出る。それで女房子を養ってけるんだ。それをバカみてぇに喉チンコの土用干しなんぞしてきやがって! 元手で売るくらいなら昼寝でもしてたほうがましだ!」 与「あたいもその方がいい。」 伯「なに言ってやがんだ! 掛け値ができねぇで、女房子が養えるか!」

与「そんなもんいねえ。」伯「いればって話だ。婆さんもう一度荷造りしてやってくれ。さ、もう一度町内一回りしてこい。今度は掛け値するんだぞ。しなきゃ女房子供は養えねえぞ。」 与 「掛け値なら掛け値って言やあいいじゃねえなよ。」ぼやきながら再び荷を担いで歩いているうちに、さっきの長屋に来てしまう。与「唐茄子買っておくれよお。 」長「よせやい、買ったばかりじゃなく、長屋の連中にも売ってやったばかりじゃねえか。」与「買ったばかりでもいいからさあ。」長「そうか、じゃ、まぁおれも好きだからさ、もう一個だけ買おう、そのちいせぇほうでいいや。十二銭の...。」与「いや、十四銭。」長「何でえ、値が上がりやがったな。」与「、伯父さんに怒られちゃった。売るとき上見るったって、空を見上げることじゃないんだよ、上見るってのぁ、掛け値をするってことなんだって。十二銭を十四銭、十三銭を十五銭に売るから、そこに二銭ずつの儲けができるんだって。わかったかい、」

長屋「なんだよ! そうか、そりゃ可哀相に...済まなかったなぁ、おれ、分かってて洒落でやってるとばかり思ってたんだ。あれがお前の地なんだなぁ。お前、いったい年齢はいくつだい?」 与「年齢は・・・・六十。」 長「六十? よせやい、どう見たってはたちそこそこだぜ。」 与「元は二十歳。四十は掛け値。」 長「年齢に掛け値してんのか?」 与「掛け値しなきゃ、女房子供養えねえ。」

十代目・柳家小三治師演をNHKテレビ「落語」で聴いたのが最初でした。偕成社「少年少女名作落語」を読んで「落語」って面白いなと思い始めていた私が、より一層ハマるきっかけになった高座でした。与太郎と伯父、銭湯に行く途中の通行人、親切な長屋の住人の対比もかなり面白かったけど、「三十歳がイタチだ。」「湯にヘチマ持って行く人いるじゃねえか。」などの与太郎のとぼけたセリフが子供心に可笑しかったのを覚えてます。また、天秤棒がつかえて裏長屋の狭い路地を折り返せずにもがいている態も傑作でしたね。その後、五代目・柳家小さん師演、四代目・春風亭柳好師演、九代目・春風亭小柳枝師演、初代・古今亭志ん五師演を聴きました。四代目・柳好師は「勘弁できねえから殴れ、その代わり唐茄子買ってくれ。」という辺りの呼吸と間が面白かったですね。十代目・小三治師の「かぼちゃ屋」を聴いた後で、上記の「少年少女名作落語」に道楽者の若旦那が出てくる「唐茄子屋」載っているのを読んだ時は驚きました。

元の噺の関西の「みかん屋」も朝丸時代の二代目・桂ざこば師演で聴きました。 聴いていて思ったのですが「上を見る」「掛け値」をするということに関する説明は「みかん屋」の方がかなり細かいですね。

「あんたがこの荷を担いで、ある長屋へ入って行くとせぇ、路地にでも。な、すと向こぉさんが声を掛けはる『おい、みかん屋はん。そのミカン十(とぉ)何ぼやな?』と、こぉお尋ねになったら『へぇ、このミカン、十、百五十円でおます』と、こぉ言ぅねん。」 「百五十円? えらい高こまんねやなぁ。」 「まぁ黙って聞きなはれ、と、向こぉさんが『えらい高いミカンやなぁ、知らぬ半値や、七

十五円に負からんか?』とおっしゃったら、鼻も動かさんと路地を出るねん、分かったな。向こぉさんが買ぉてやろといぅ気のあるお方やったら『まぁ、えらい気の短い商人(あきんど)やなぁ。それやったらもぉ十円買い上げて、八十五円に負かるかえ?』と、こぉおっしゃったら、その声を聞ぃて元へ戻ってくるねん。それでもまだ負けたらあかんねやで。路地には必ず真ん中に井戸端とか水道端がある。そこへ荷を下ろして待ってると、長屋のお上さん連中がぎょ~さん出てくる。ところが、どこの長屋にもな『かしま婆』ちゅうのが一人おんねん、しゃべりのオバハンが。それが頭(どぉ)取って、このミカンは皮がごついとか、このミカンは汁気が無いとか、ゴジャゴジャ、ゴジャゴジャ難癖付ける人がおる。

そぉいぅことを言わさんよぉに、下から大ぉけなえぇミカンをこぉ上のほぉへ積み上げていくねん。

これを商売で『荷造』ちゅうねん覚えときなはれ、えぇかな。『こんだけのえぇミカンでやんねん。さぁ、そこをあんたが番頭をして、もぉ十五円買い上げて、十、百円で買ぉてもらえまへんか?』と、初めてここで値ぇを決める。分かったな? すっと、向こぉさんが買ぉてやろぉといぅ気があったら、十、百円で買ぉてくれはる。十、百円で買ぉてもろたら何ぼの口銭(こぉせん)がある? 五十円の口銭

がある、せやろがな。百売ったら五百円、二百で千円の口銭がある。それをもって、その日その日の渡世やっていくねや。掛け値言わな女房、子が養えん。」 後半、この主人公が長屋の住人が呆れてみている中で教わったことをそっくりそのまま再現しようとしているのが可笑しみになってますね。 それをごくシンプルにしたのがお江戸落語らしいところですがね。

関西の「みかん屋」を「かぼちゃ屋」に改作したのは四代目・柳家小さん師であることは前回記しましたが残っている音源や速記ではサゲは「元は二十。四十は掛け値。」としているのですね。

また、三代目・柳家小さん師は「みかん屋」をそのまま関西から移行して「みかん売り」と題して演じていたようですね。

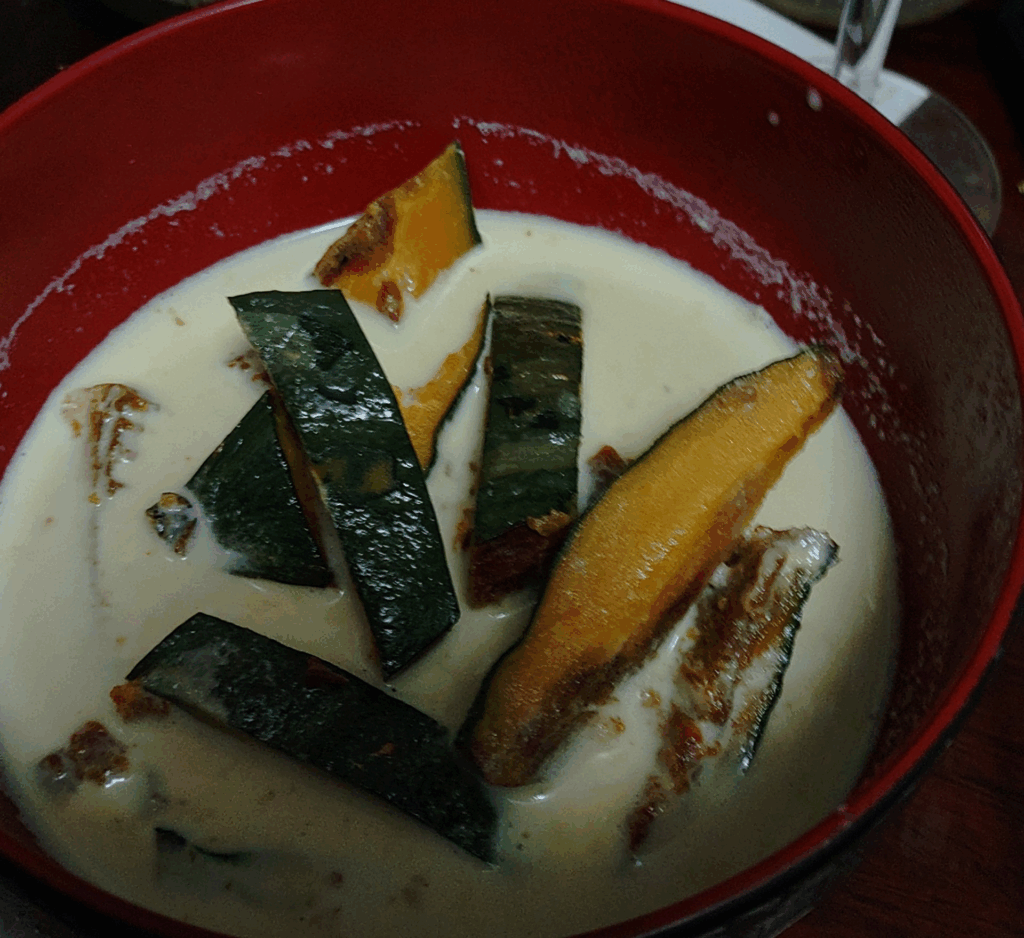

唐茄子(かぼちゃ)の料理といいますと日本人は酒・醤油・みりんで煮ることを思いつきますが、何年か前に深夜番組の「欲望の食卓」で真行寺君枝さんがかぼちゃをくり抜いたを中に米を詰めて牛乳で煮る料理を紹介していたのを覚えてます。

かぼちゃを牛乳で煮て美味しいのかなと思い、ネットで調べてみたらいくつか紹介してましたね。

私も試してみました。

砂糖と隠し味に塩を少し加えた牛乳で一度沸騰寸前まで煮てから弱火で10分程。後は余熱で。 結構美味しかったですね。次回はもう少し煮込んでみたいと思ってますが。

かぼちゃをマーマレードで煮る料理もありましたけど、これも一度試してみますかね。

コメント

三代小さんは『唐茄子屋』として政談の方も速記に残してます。後半はだいぶ端折ってますが……。

『みかん屋』を『唐茄子屋』としたのは第四次落語研究会(確か第3回)で当時まだ小三治だった四代目が洒落で改題したみたいですね。事前に演目を知らされていた圓生もビックリしたそうです。

ふたを開けてみれば上方の『みかん屋』の改作で、それ以降四代小さんは『南瓜屋(かぼちゃ屋)』としました。圓生はだいぶ怒ってました。

あたくしはカボチャプリンは大好きです

立花家蛇足さん

コメントありがとうございます。三代目・柳家小さん師も「唐茄子屋政談」を演じていたのですね。

私は勝手に「唐茄子屋政談」は三遊派、「かぼちゃ屋」は柳派の噺と決めつけていた時期があったのですが、「唐茄子屋政談」は現・柳家さん喬師も演じてますからね。

「カボチャプリン」は私も好きです。 昨日、「かぼちゃ」を100%オレンジジュ−スと砂糖で煮る料理を試してみたのですがかぼちゃの甘みとオレンジジュ−スの酸味がうまくマッチングして美味しかったです。