「かぼちゃ」のことを「唐茄子」と言うのは落語を通じて知りました。

「トマト」を「赤茄子」と言うのはある童話作家の先生(名前は忘れました)の子供の時の体験談を読んで知りました。

どちらも現代では一般的使われてない言葉のように思えます。

昔、江戸では「唐茄子」、大阪では「南京」と呼び、「かぼちゃ」は京都の呼び方だったということも後で知りました。

16世紀に日本に到着したポルトガル人がカンボジアで入手したこの実野菜を日本に伝えたのが始まりだそうですね。 最初は「カンボジア瓜」と呼んでいたのが、段々訛って「カボチャ」になったと言う。

数十年前に、随筆家 大村しげ先生と京都の妙心寺東林院住職 西川玄房 和尚が「ヘルシーな京の精進料理」(中公文庫 ビジュアル版)という本を出してました。https://www.amazon.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%81%AA%E4%BA%AC%E3%81%AE%E7%B2%BE%E9%80%B2%E6%96%99%E7%90%86-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%A4%A7%E6%9D%91-%E3%81%97%E3%81%92/dp/4122023270#

東林院の精進料理を四季ごとに写真入りで紹介している本でした。 文章も京言葉で綴られてました。中のメニューで「おかぼのたいたん」 というのがあり、一瞬何のことかしらと思ったら

おでんの具材の「大根」を「おだい」とまで記してまして、「京言葉」の優しさというか奥の深さを感じさせてくれましたね。

今回は今からの秋が旬の唐茄子が脇役の以下の噺を取り上げたいと思います。

「唐茄子屋政談」 あらすじ

大店の若旦那の徳さん道楽が過ぎて勘当こになる。「お天道さまと米の飯はいつでもついて回る」とか、吉原の女がいつでも引き受けて面倒を見てくれるなんて本気で思っている能天気なお調子もの。

吉原の女からは引き受けるどころか、愛想をつかされお払い箱、幇間(たいこ持ち)とか友達の所へやっかいになっていたが、どこからもすぐいやな顔をされもう行く所がない。

お天道さま裏切らずについて回って暑くてしょうがないが、米の飯はついて来ず、やけになって吾妻橋から身を投げようとする。

そこへ通り合わせたのが本所達磨横町の長屋の大家をしている叔父さん。 身投げを後ろからはがいじめにして止めたが、よく見るとこれが甥っ子の徳。

叔父さん 「なんだ徳か。お前なら止めるんじゃなかった、早く飛び込んじまいな。」なんて冷たい。

今度は徳さんが助けてくださいなんて言い出した。

呆れつつも叔父さんは家まで徳さんを連れて帰り、飯を食わせその晩は早く寝かせた。 早朝、徳さんを叩き起こし、用意した唐茄子を篭に入れ天びん棒でかつがせ商売に出させる。

唐茄子の重さと暑さでよろよろしながら歩いているうちに、小石につまづき転んでしまう。「人殺し!」なんて叫ぶもんだから、通りがかりの男がびっくりして徳さんを起こし、道に転がっている唐茄子を拾ってくれる。

事情を聞いた男は、通りかかった人たちに唐茄子を売り始める。皆、気の毒がって一つ、二つと買ってくれる。唐茄子なんか食えるかなんて言う半公には、昔、半公が男の家の二階に居候していた時、唐茄子の安倍川を37切れも食べたことをすっぱ抜き唐茄子を買わせる。いざ買う段になると、半公は大きい唐茄子を選んでいる有様だ。

売れ残った唐茄子2つをかついで徳さんはまた歩きはじめる。気づくとここは、吉原田んぼだ。吉原遊郭の屋根が見え、派手に遊んでいた頃の花魁(おいらん)とのやりとりなどをなつかしく思い出しながら歩いて行く。黙って歩いていたことに気がついて、売り声の練習も始める。

町の中に戻り、誓願寺店(せいがんじだな)あたりに来たときに長屋の一軒の中から呼び止められる。着ているものは粗末だが、どこか品がある背中に赤ん坊を背負った若い女が、唐茄子を1つ売ってくれという。

売れ残った一つをおまけといってあげて、家の中で弁当を食べさせてもらうことにする。柱の後ろからこれを見ていた男の子が弁当を欲しがる。聞くと3日間もご飯を食べさせていないという。元は武士で今は小間物商いの夫の旅先からの仕送りが3か月も途絶えているという。

徳さんは同情し、唐茄子の売り溜めを全部そこへ置いて飛び出し、達磨横町の叔父さんの所へ戻る。唐茄子は全部売ってきたという徳さん。叔父さんは嬉しがり、飯の支度をさせ徳さんを団扇(うちわ)で扇いだりして大サービスだ。

売り溜めはと聞くと無いという。怒った叔父さんに今日の顛末を話す徳さん。その話が本当かどうか確かめに、今から誓願寺店の長屋に一緒に行くという。

長屋に着くと何か様子がおかしい。隣の海苔屋の婆さんに聞くと、唐茄子を買った若いおかみさんが首を吊ったという。幸い見つけるのが早く命は取り留めそうだという。

徳さんが売り溜めを置いて飛び出した後、おかみさんはこれは受け取れないと返しに後を追ったが追いつかず、ちょうど出くわした長屋の家主に金があるのを知られて、溜まっている店賃だといって全部取上げられ、やむなく首を吊ったのだという。

これを聞くや徳さん、飛び出し一目散に家主の所へ行って晩飯を食べていた家主のやかん頭をやかんを投げつけたあげくにポカポカ殴りつける。これを見ていた長屋の連中は拍手喝采する。

そのうちに長屋の住人一人が家主の頭に薬のようなものをつけているで、他の住人たちが「薬なんかつけて機嫌取ろうとするな。」「薬じゃねえ、七色唐辛子ぶっかけた。」とえらい騒ぎ。

この事がお上に知れ、家主はきついお叱りを受ける。 徳さんの勘当は解け、奇跡的に命を取り止めたおかみさんを達磨横町の叔父さんの家へ引取り面倒を見たという。

「情けは人のためならず」、唐茄子屋政談の一席でございました。

原話は1834(天保五)年の写本「愚艸(ぐそう)」の五月の条にあるそうです。

三代春風亭柳枝師が「性和膳」「性わ善」「性は善」という演題で演じた速記が残っているそうですが、現在演じられている「唐茄子屋政談」とも展開が違っているようですね。

五代目・柳家小さん師が一度「かぼちゃ屋」を「とうなす屋」と題して演じていたのをNHKテレビ「落語特選」で聴いたことがあります。

私は最初に「かぼちゃ屋」を十代目・柳家小三治師演でNHKテレビ「落語」で聴き、これが落語により一層はまる要因になりました。 その後に「少年少女名作落語~偕成社」で「唐茄子屋」が載っているのを読み「かぼちゃ屋」とずいぶん噺が違うなと子供心に感じたのを覚えてますが。その後、NHKラジオ「思い出の芸と人」で五代目・古今亭志ん生師演を聴き、ナマで五代目・三遊亭圓楽師演、二代目・三遊亭金翁演を聴きました。六代目・三遊亭圓生師演、三代目・三遊亭金馬師演もテレビ・ラジオで聴きました。 関西では「南京屋政談」という題で現・桂福團治師が演じてますが、こちらは勘当は許されたものの主人公はあくまで「八百屋」として生きる決意をし、後に大きな八百屋を築くという展開になってます。

五代目・志ん生師演の若旦那には共感を持てましたね。 炎天下で重い唐茄子の荷を担いで転んでしまい「痛え…‥痛ぇなあ‥‥人殺しい!!!」と叫んでしまうあたりは「身から出た錆」とは言いながら「なんでこんな想いをしなくてはならないんだ。」という主人公の気持ちが伝わっていくるようでした。 親切な江戸っ子が「誰だい?!人殺しって言ったのは?!」と出てくる当たりは「地獄で仏」ってのはこのことかな?という気になりましたね。六代目・圓生師演の主人公が貧しい母子にお金を恵んだ話をする件で「あまり可哀そうだから・・・・・・・。」と涙ぐんでしまうあたりも共感持てました。 三代目・金馬師演で叔父さんが主人公を諭す件で引き合いに出した「酒も飲みなよ博奕も打ちな稼いだ分の端だけ」という都々逸の文句は良いですね。 以前に浪費癖故に馬鹿を見たことにある私はモットーにしたいところです。

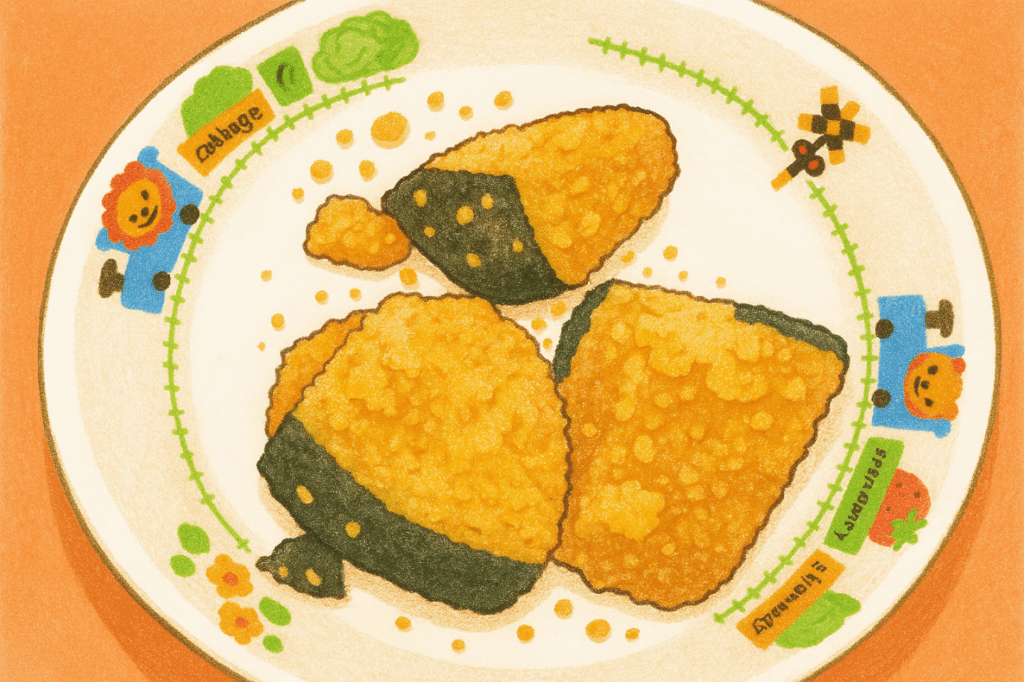

主人公を助けた親切な江戸っ子が友達と喧嘩する件で、「唐茄子の安倍川」という食べ物の名前が出てきますが、私はこの噺を通じて知った料理でした。

ネットで調べたら、保育園では人気の高いおやつの一つのようで。 先日もスーパーで輸入物のかぼちゃを買ってネットにあったレシピ通りに作ってみたのですが「甘さ」という面で今一つ不満が残りましたね。かぼちゃの甘味が増して来るのは秋だそうですのでまたその頃に試してみようかと思います。

今回の記事で「かぼちゃ屋」「人情八百屋」も取り上げようと思いましたが「唐茄子屋政談」だけでかなり長くなりましたのでまた次の機会にと思います。

コメント

はるか昔、1668年「唐なすび」と題して狩野探幽はトマトの絵を描きました。

貝原益軒は1709年にトマトのことを「唐ガキ(柿)」と著書大和本草で紹介してます。

赤茄子といわれるのはその後だと思います。(たぶんです)

『唐茄子屋政談』圓喬は演ってないと思うのですが、圓朝が一人息子朝太郎へのメッセージを込めた『唐茄子屋政談』を中外商業新報(現在の日本経済新聞)に掲載しました。

圓朝の凡作なのですが、たった一人のための掲載と思うと感慨深いものがあります。(^^)

立花家蛇足さん

コメントありがとうございます。

「唐茄子屋政談」が三遊亭圓朝師の勘当した息子朝太郎氏へのメッセージだったとは初めて聞いた話です。

以前、興津要先生の「落語界のエ―ス」という圓朝師の伝記を読んだことがあるのですが、その中には朝太郎氏がどういう環境のもとに生まれ育ったか、どういう人生を送ったかについても書かれてました。朝太郎氏が「唐茄子屋政談」ならぬ「南京屋政談」の主人公のように自力で事業を立ち上げるだけの力量があったら良かったのでしょうが、残念ながらそうではなかったようですね。

トマトが17世紀に日本に伝わっていたという話も蛇足さんのコメントで初めて知りました。それからネットで調べたら17世紀にオランダ人によって伝えられたようですね。

「赤茄子」「唐柿」の他に「小金瓜」「珊瑚樹茄子」の別名もあったようです。

しかし、伝わった当初はあの香りや味は当時の日本人には受け入れられなかったようですね。

専ら観賞用として栽培されていたようです。

食用として作られるようになったのは19世紀末、明治時代で日本人が洋食を食べ始めるようになった頃のようですね。

またもや自己ブログのリンクで申し訳ありませんが、圓朝の『初商法(はつあきない:唐茄子屋政談)』の考察と嫡子朝太郎についてかなり調べて書いた記事がありますので、寝苦しい夏のお供にでもお読みいただければ幸甚です。

・落語 唐茄子屋政談のこと 上 カボチャの安倍川を食べたことのある人っているの?

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12678203203.html

・落語 唐茄子屋政談のこと 下の一 圓朝の駄作?

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12681947553.html

・落語 唐茄子屋政談のこと 下の二 圓朝が届けたかったこと

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12730814992.html

・またもや必要のない情報? 圓朝嫡子朝太郎の命日について

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12772455679.html

・圓喬全集 コラム その16【圓朝未亡人と養護院へ贈る】中編 圓朝倅朝太郎の死の真相とは?

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12815281211.html

・圓喬全集 コラム その16 【圓喬の寄附】後編 初代神田松鯉親子が二代に渡り隠し通した秘密とは?

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12815959938.html

ではでは

ダブっちゃいましたので、片方削除願います m(__)m

江戸時代のかぼちゃ(唐茄子)は表面が黒くゴツゴツしていて、黄色いかぼちゃと違っていて、今では「黒かぼちゃ」とか「日本かぼちゃ」とも言われているようですね。その種は今のかぼちゃと比べると、今でもそうですが、当時のは特に、甘みが薄かったそうです。だから「大工調べ」の中で棟梁が大家に向かって「かぼちゃの安倍川をたらふく食べていたろう」と言う描写があるのですね。当時は煮たものに、きなこ等をつけて安倍川にして食べていたそうです。

hajimeさん

コメントありがとうございます。

昔の唐茄子は現代の唐茄子に比べて甘みは薄かっいたのですね。

私がネットで見たレシピはきな粉の他に砂糖も入れてたのですが私は唐茄子の甘みで勝負したいと思い、砂糖は入れませんでした。

甘みで物足りなさを感じたのはそのせいもあるのかなとも思いましたが、昔は砂糖は贅沢品だったでしょうからね。

「唐茄子の安倍川」には菓子並みの甘さは期待しないほうが良いのかな。