怪談噺と言いますと「夏」のものという認識が私は強かったのですが、現代では一年中ネットでは配信されてますね。 私も含めて日常生活でためているストレスを「ゾクゾクする」心の刺激により解消したいという想いからでしょうか。

つい先日、NHKテレビ「所さんの事件です」で最近の「怪談ブーム」について取り上げてました。 ある「怪談You tuber」の主催による噺家ならぬ「怪談師」なる人たちが数人共演するイベントが都内で開催されたそうです。最前席が2万円、安い席で6千円であるにも関わらず二千席完売したというのですから驚きです。 私はどちらかというと古いタイプの人間で、「怪談噺」というと林家彦六師、六代目・三遊亭圓生師といった落語家や六代目・一龍齋貞水先生といった講談家が、寄席やホールで「百目蝋燭」を二本立ててその芯を切りながら語るものというイメージが強いです。

それがコメディアン・俳優の稲川淳二氏が「怪談」を売りにし始めたなと思ったら、知らぬうちに世に「怪談師」なる人が増えてきているのですからね。 先述のように「ゾクゾクしたい」というニーズが世に高いということですね。

現代の「怪談師」が語るものは「実話怪談」が歓迎(?)されるようですね。やはり自分自身もしくは周辺で起こらないとも限らないことだけにゾクゾク感はより高いでしょうね。 「怪談」を聴くだけでなく、それを誰かに話して相手が怖がる態を見るのが好きという人も中にはいますからね、私も含めて。

今回はそんな人の噺を取り上げたいと思います。

お化け長屋 あらすじ

長屋に「貸家」の札。

長屋が全部埋まってしまうと大家の態度が大きくなり、しまいには店賃の値上げまでやられかねない。

そこで店子の古株、古狸の杢兵衛(もくべえ)が世話人の源兵衛と相談し、

店を借りにくる人間に怪談噺をして脅かし、追い払うことにした。

最初に貸家の札を見て訪れたのが気の弱そうな男。 杢兵衛は敷金も店賃もいらないと言う。 「何かわけでも?」と尋ねる男に杢兵衛は以下の話を聞かせる。

今を去ること三年前にあの家に美しい後家が一人で住んでいたが或る晩のこと、その家に盗みに入った泥棒に殺されてしまう。 身寄りがわからず弔いは長屋の者たちで出してやり、また「貸家」の札を張っておく。 借り手はつくもののすぐに越していってしまう。事情をだんだん聞いてみると

「越してきて三日目の晩、草木も眠る丑三つ時、

独りでに仏前の鈴がチーン、

縁側の障子がツツーと開いて、

殺されたはずの後家さんが髪をおどろに振り乱して、越してきた人の顔を下から上に見上げるとゲタゲタゲタっと笑い、 『まあ・・・・・あなた・・・・・よく越しておいでになりましたねえ・・・・。』

と冷たい手で顔をサッと撫でる。」

とてい雑巾で顔を撫でるとその男は悲鳴をあげて逃げだした。 おまけに六十銭入りのがま口を置き忘れて行ったから、杢兵衛はホクホク。

次に現れたのは威勢のいい職人。 なじみの吉原の女郎が年季が明けるので、 所帯を持つという。 これがどう脅かしてもまるで効果がない。 泥棒に後家さんが殺された話をすると、「殺ったのはてめえだろう。ずいぶん詳しいし。」 「仏 さまの鈴がリーン。」と言うと

「賑やかでいいや。」 「縁側の障子がひとりでにツツーと開きます。」 「夜中に 厠 に行くのに便利だ。」 「ゲタゲタゲタと笑います。」 「愛嬌があっていいや。」 最後に濡れ雑巾をなすろうとすると 「何しやがんでえ」 とあべこべに杢兵衛の顔に押しつけ、前の男が置いていったがま口を持って行ってしまう。

この男、早速明くる日に荷車をガラガラ押して引っ越してくる。

男が湯に行っている間に現れたのが職人仲間五人。

日ごろから男が強がりばかり言い、

今度はよりによって幽霊の出る長屋に引っ越したというので、

本当に度胸があるかどうか試してやろうと、

一人が仏壇に隠れて、折りを見て鉦をチーンと鳴らし、

二人が細引きで障子を引っ張ってスッと開け、

天井裏に上がった一人がほうきで顔をサッ。

仕上げは金槌で額をゴーンというひどいもの。

作戦はまんまと成功し、口ほどにもなく男は親方の家に逃げ込んだ。

長屋では、今に友達か何かを連れて戻ってくるだろうから、

もう一つ脅かしてやろうと、表を通った按摩(あんま)に、

家の中で寝ていて、野郎が帰ったら

「モモンガア」と目を剥いてくれと頼み、五人は蒲団の裾に潜って、大入道に見せかける。

ところが男が親方を連れて引き返してきたので、これはまずいと五人は退散。

按摩だけが残され「モモンガア」。

「みろ。てめえがあんまり強がりを言やあがるから、仲間に一杯食わされたんだ。それにしても、

頼んだやつもいくじがねえ。えっ。腰抜けめ。尻腰(しっこし)がねえやつらだ」

「腰の方は、さっき逃げてしまいました」

江戸後期の滑稽本作者、滝亭鯉丈が文政6年(1823)に出版した「和合人」初編の一部をもとにして、自ら作った噺とされます。

私自身は「少年少女名作落語〜偕成社」 で読んだのが最初でした。 その後二代目・古今亭志ん駒師演を聴き、レコ―ドのNHK落語名人選で三代目・三遊亭金馬師、五代目・古今亭志ん生師のリレー落語も聴きました。 そして、五代目・三遊亭圓楽師、現・三遊亭圓橘師、五代目・柳家小さん師、七代目・立川談志師、二代目・桂文朝師、三代目・古今亭志ん朝師と聴きました。 関西では「借家怪談」という題で演じられてますが、私は二代目・桂小南師演しか聴いてません。 最初に二代目・志ん駒師演をNHKテレビ「落語」で視た時に驚いたのが本来のサゲまで演らずに二番目に来た男が帰った後で「さっきの財布持ってかれちゃったよ。」とサゲているのですね。 時間の関係かなと思っていたら、大部分の落語家の演じ方がそうなのですね。 先に借りに来た男と後から来た男の対比の面白さでおりているのです。 「腰の方は逃げていきました。」のサゲまで演じていたのは私が聴いた限りでは、五代目・志ん生師、三代目・志ん朝師でした。 六代目・圓生師もサゲまで演じた録音があるようですが、現段階では私は聴けてません。 五代目・志ん生師は三代目・金馬師とのリレーの時にサゲを変えてますね。 幽霊の芝居で脅かした連中は結局親方から揃って小言を喰らう。 言い出しっぺの男が「でもあっしは幽霊に似てますよ。」「何だって似てるんだ。」「始終オアシがないから。」 七代目・談志師も五代目・圓楽師とリレーで演じたことがありますが、その時もサゲを変えてます。 脅かすのは越してきた男の友達ではなく、杢兵衛と他の長屋の住人。 驚いた男は長屋の大家の家に逃げて行き事情を話す。 大家「お前さんこそ、そんな家に何故越してきた。」男「敷金も店賃もいらないって言うから。」 大家「そんな家なら俺が越そう。」

私が最初に読んだ「少年少女名作落語」でもサゲが変わってました。逃げ出した男が親方を連れて来たので脅かした連中は「これはまずい!」とみんな逃げていく。大入道役の按摩さんも「モモンガア!」と言うところを、つい普段の商売っ気が出てしまい 、「ももうかあ!?」この本の表紙には職人仲間の幽霊芝居に肝を潰して頭にたん瘤まで作って逃げていく男の姿が描かれてましたが、その馬◯面の可笑しさといったら、忘れようがないですね。参考までにURLを

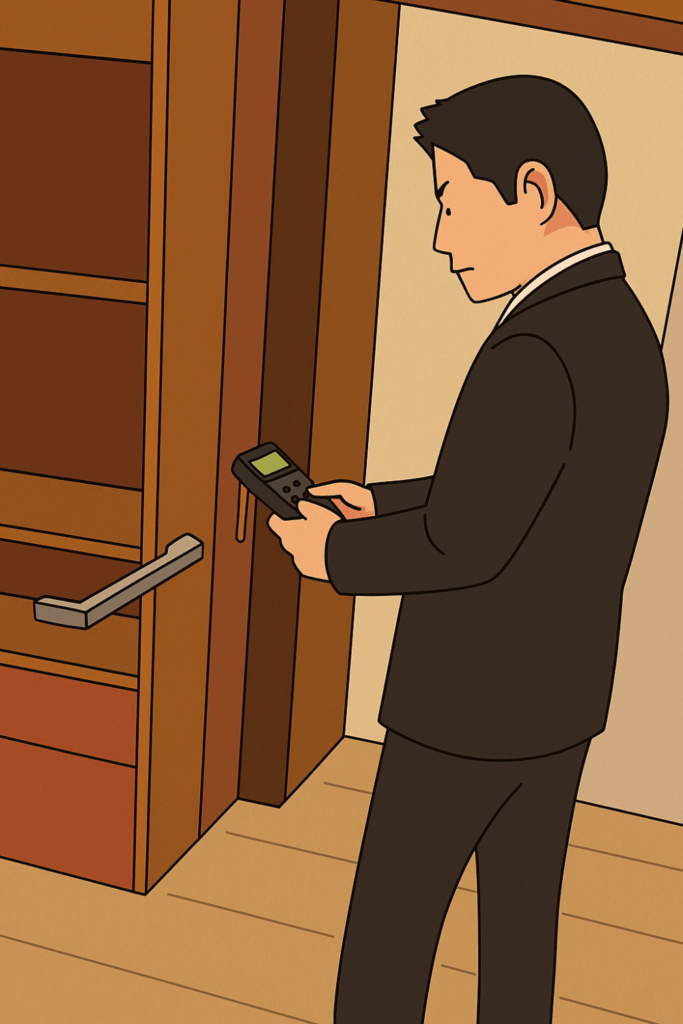

「お化け長屋」の中で杢兵衛さんがでっち上げたような家作は現代は「事故物件」と言われますよね。先述の「所さんの事件です」では、「事故物件」についても調べる「オバケ調査会社」についても紹介してましたね。

番組の中で取り上げていた調査対象の「事故物件」は自殺と孤独死が相次いだ家で、相続した親族が売りに出すに異常がないことを確認してほしいと依頼してきたそうです。 夜中に不審な音が聞こえたり、パソコンから異常音が聞こえて電源が落ちて起動しなくなったということもあったそうで。 そうした「物件」を売りに出す際はオーナーには買い手への「告知義務」があるそうで。 それ故に電磁波、気温、気圧、騒音などを調べて異常がないこと確認し、「異常がない」「オバケなんかいない」ことを確認しその「証明書」を発行するという。 本来は不動産コンサルタントだそうですね。 実際その家の中ではある部屋のある時間帯に異常な電磁波が認められたのですが、どうも壁の中に電気の配線が入っているなど何かしらの電波が通っている可能性がある。その結果近所のアマチュア無線の電波などが干渉してしまうのではというのがその調査会社社長さんの見解でした。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」と言いますが、こういう場合その「枯れ尾花」の方が怖かったという例がありますよね。

以前に日本テレビで放映されていた「特命リサーチ200X」で取り上げていたケースで、 イギリスのある大型マンションで決まった曜日の決まった時間に「ポルターガイスト現象」が起きるということがあったそうで。

そしてその原因は、当時イギリスではその曜日のその時間帯に大人気TV番組があり、そのマンションの住人の大部分がその番組を視聴していたとか。 CMタイムになると視聴していた住人たちは揃って各々の家のトイレを使って流す。 ところがそのマンションは築10年以上にはなっていて排水管も老朽化が進んでいたそうですね。そこへ少なくとも10世帯以上の部屋から一気に大量の水が流れたものだからその結果、「大震動」皆が騒ぐところの「ポルタ―ガイスト現象」が起こってしまっていたという。

「建造物」の老朽化。 老朽した「ブロック塀」が崩れて‥‥‥という悲劇が数年前にありました。 実は「枯れ尾花」こそ我々は恐れなくてはならないものなのかも知れません。

本格的に暑い時期になりください。 皆様お身体に気を付けてお過ごしください

コメント

一龍斎貞水、高校の先輩です

「怪談噺」は怪談の「談」と「噺」が重複するから「怪談」で良い! と言った噺家は誰だったのか、思い出せませんが確かに「落語噺」とは言いませんものね。

金馬→志ん生による『お化け長屋』は、志ん生が懲りたと後に語ったリレーですね。

志ん生→金馬のリレーは『三軒長屋』が二席(1953・55年)あります。こちらは問題なかったようです。

立花家蛇足さん

コメントありがとうございます。一龍斎貞水先生が先輩でしたか。

「『怪談」で良さそうなもの『噺』だけ余計じゃないかと思うのですが。」とは三代目・三遊亭金馬師が「お化け長屋」のマクラで言っていた音源がありますね。他に言っていた落語家さんがいましたかね。