落語の中には演り方によっては後味の悪さが残ってしまう噺がありますが、誰がどう演じてもつ私としては後味のスッキリしない噺がありますふね。関西で主に演じられる「菊江仏壇」がそうです。

菊江仏壇 あらすじ

ある大店の若旦那の道楽を静めるため、一同協議の末にお花と言う女性と結婚させた。

花は器量もよく、何より貞淑で夫に仕えるため、息子の道楽は止むだろう…と言う魂胆だったのだが。 若旦那は初めお花を大事にしていたがやがて遊びの虫が再発すると、ミナミの芸鼓、菊江にいれあげて殆ど家に居つかない。 そのせいでお花は気を病んだ挙句病気になってしまい、療養の為実家に帰ってしまった。 さて数日後、実家から『お花が危篤』と言う電報がくる。 大旦那は若旦那に今までの不始末をさんざんに責めるが、若旦那は「わたいの女道楽は大旦那の信心と変われへんもんでっせ。」と反省の色すらも見せない。 大旦那は憮然となり「番頭どん。倅をようく見張っとくなされ。」と後を託して見舞いに行く。 厄介払いが出来たと大喜びの若旦那、菊江のところに行こうと番頭に止められる。 「そら、番頭済まなんだ。わてが悪かったわ。」 「わかってくれはったらよろしゅうごわります。」 「そのかわり横座るさかい話聞いてくれへんか。」 「へえ。よろしおます。」 「気むたたちにせんといて、そのまま帳面付けてくれたらええねん。」 「さよでっか。」

「あのなあ、番頭…」と、逆に、じいわり番頭の茶屋遊びを暴露して、脅しにかかる。 「ちょ、ちょっと若旦那。止めておくんはれ。」 「何や。嫌か。ほたら外出して。」 「いやそうはいきまへん。」 お花が病に伏しているのに遊びに行くのはどうしても世間体が悪い。 それなら、親爺の留守を幸いに、家に酒肴を注文して菊江を呼び、ここで茶屋遊びをする事にしようと話がまとまる。 店の者も喜んで早速店じまい、ごちそうを注文する。 やがて菊江も、他の芸妓も三味線太鼓を抱えてやってくる。 若旦那もう嬉しくてたまらない。 「菊江来たか。こっち来い。こっち来い。今日はな、やかましい親爺おらんよって…明日にならな帰ってけえへん。家で散財しよ。…そんなら、今日はどんどんいこか。」 とみんなで飲めや歌えの場が大騒ぎ。

(若旦那が明るく振舞いながらも酒にほとんど口を付けず、内心ではお花を心配しているという演出もある) 盛り上がったころで突如大旦那が帰ってきた。 「これ!ここ開けんかい!何してますのじゃ!」 「うわっ!大旦那さん帰ってきはった!」 一同大あわてでご馳走等々を隠すが、菊江の隠れるところがない。 「菊江、お前こっち来い。」 「まあ、何しなはります。」 「ここへしばらく隠れとれ。」 やむなく大旦那が買ったばかりの『200円もする巨大な仏壇』に押し込む。 さて大旦那は番頭をはじめとする皆の酔態を見て 「何ちゅうことしくさるのじゃ。」とあきれ返る。 「倅はどこにいくさる。」 「おとっつあん。ばあ。」 「これ、ようもこんなふざけたことしくさって。」 大旦那は涙ながらに「これ、倅、お花はな。わしの顔見るなり『不実な夫でも、生涯連れ添う人と思え一目会うまではと思うておりましたが、もし、おとうさん。わたしはよほど嫌われたんですね…』との言葉を一期に、様態が変わって死んだわやい。」と一部始終を話す。 「こなたもわしと一緒にお花とこへ通夜に行きなされ。」と嫌がる若旦那を尻目に仏壇のもとへ。 「もし、お父っあん。何しなはんねん。」 「仏壇に有難い『親鸞聖人の掛け軸』を取り出しますのじゃ。」 「ええっ!! もし、仏壇にはあらしまへん!」 「ほんならどこ直したんじゃ。」 「…下駄箱ン中」 「アホぬかせ!」 と大旦那は件の仏壇の扉をギー…。 途端に現われたのは菊江の姿 。 「ああ。お花か。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。…もう迷うて出たんか。倅の了見はわしが直す、だから迷わず成仏しとくれ!!」 幽霊(菊江)の方が 「へえ。私も消えとうございます。」

原話は文化5年(1808年)に刊行された『浪花みやげ』の中の一遍である『幽霊』だそうです。

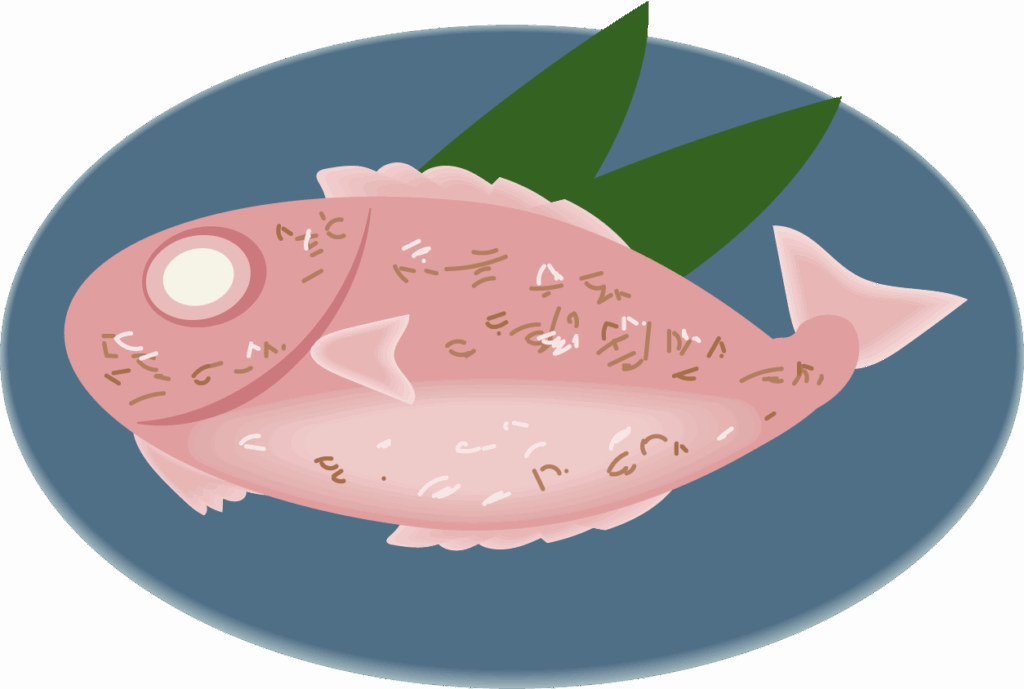

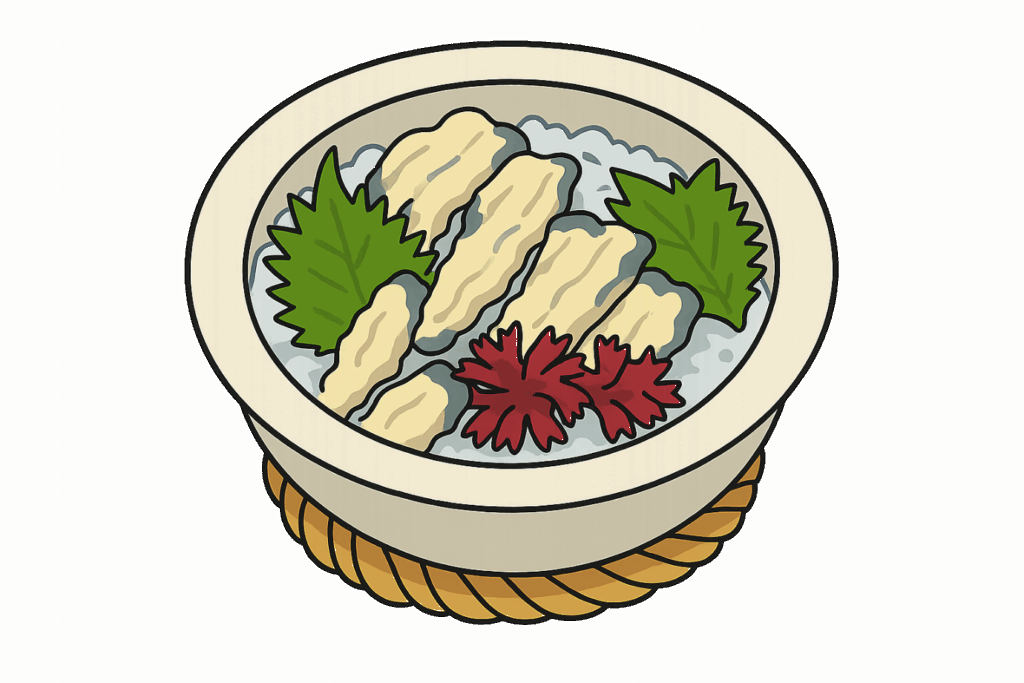

最初にあらすじを落語関連の雑誌(誌名は忘れました)読んだ時はなんて酷い噺だろうと思いましたね。自分の妻が危篤状態にあるというのに馴染みの芸者を自宅に呼んで奉公人まで混じえてドンチャン騒ぎをするという。 そして妻は帰らぬ人となり・・・・。 その後、ラジオで二代目・三遊亭百生演を聴きました。 前半の大旦那と若旦那のやり取りを聴いていて、どこをどう間違えたら、この若旦那みたいな人物が世の中に生まれてきてしまうのだろうとすら思いましたね。 妻を娶るに当たって、お花をも嫁に貰ってくれといったのは若旦那自身なわけですね。 嫁の実家が若旦那の放埓ぶりを知っていて、やんわりと断ってくると死ぬの生きるのと駄々をこねておいおい泣いたという。 お花を嫁に貰った当初は朝夕となく「お花、お花。」と可愛がっていたのが、ひと月もしないうちに道楽が始まり・・・・・。 関東でこの噺を演じていた落語家の二代目・桂小南師は「『菊江仏壇』『片袖』と落語には「人の業」を扱ったものが多いですな。」と言ってました。 「人の業」だけで済む問題かななんて思うのですがね。 関西では二代目・桂三木助師演の速記が残ってますね。 私は「落語名人大全(講談社ス−パ−文庫)」 で読みました。 他、三代目・桂米朝師、五代目・桂文枝師演をCDで楽しめます。他に関東で得意にしていた初代・桂小文治師演のCDも市販されてます。 江戸落語としては明治初頭に移入され初代・三遊亭圓右師によって「白さつま」という題で演じられていたようです。 十代目・金原亭馬生師、桂歌丸師によっても演じられ現・五街道雲助師、現・柳家さん喬師によっても演じられてます。 いやな噺でありながら演者が多いのはサゲがあまりにもよくできているからでしょうね。実の娘のごとく可愛がっていた息子の嫁の臨終に立ちあった後で、仏壇の中に白い着物の女がいるのを見れば幽霊に出会ったと思う大旦那の気持ちもわかりますし、決まりが悪い以上の気持ちにある菊の「消えとうございます。」の気持ちも痛いほどわかるんですよね。 また奉公人の一人一人に食べたいものを聞いている件はご馳走にオンパレードで食いしん坊の私にはたまりません。 余談ながら、関西の某料亭で「『菊江仏壇』を食べる会」という集まりが催されたというネット記事を見たことがあります。 「水貝」「洗い」「鯛の塩焼」「鮪の付焼」「蓮根の天麩羅」「蟹の三杯酢」「鹿尾菜に油揚」「きんとん」等、あの場で奉公人たちが食べたいと言ったものをずらりとならべるという趣向だったそうで。こうした噺の中身の贅沢さも「演じてみたい」と思わせる要因の一つなのでしょうか。

十代目・馬生師、歌丸師はこの若旦那を昼間から酔っぱらっているどうしようもない男に描いてましたね。

歌丸師はこの若旦那に「お花は結局、俺のことを馬鹿にしているんだ。」と言わせてますね。 救いようのない僻み根性の持ち主だからこそ、あんな行為に出られるのでしょうね。 現・雲助師も「お花のそばにいると見透かされているような気がして」と言わせてますし、現・さん喬師はお花という自分の妻があまりにも出来すぎた女であるために自分の駄目さが引け目となり、遊びで気を紛らわしているうちにどうしようもなくなってしまったという。 しかし、どうあってもこの若旦那は私は許し難いですな。お花の他界を伝えた後で十代目・馬生師は大旦那の口から「お前!!一生後悔するよ!!」と言わせてます。 現・さん喬師は「一生背負っていけ‼」と怒り心頭に怒鳴るそうです。 若旦那はどれだけ堪えているかですね。 現・雲助師は「お花は死にましたか・・・・。」と消え入るような声でのリアクションは見せるようなのですが。

どこかでこの男には制裁を加えたいと私としては思うのですが。

もう一つ、許し難いのが同じく関西で演じられる「お文さん」の若旦那です。

お文さん あらすじ

船場の酒屋萬両に人品の良い男が来て、使い物にするということでごく上等清酒を角樽で買い求める。そして自分は赤子を抱いている身、店の者に誰か届け先までついてきて欲しいという。

丁稚定吉が供について行く。するとその男は途中でちょっとの間抱いていて欲しいと定吉に赤子を預けてどこかへ立ち去ってしまう。途方に暮れて大泣きしながら赤子と角樽を手に店に帰る定吉。 驚く萬両の主人。

赤子の着物の中には萬両の主人宛ての手紙が入っていて、わけあって子を捨てなければならず、育ててもらいたいと言う文面だ。 ちょうど息子の作次郎とお花の夫婦には子がなく、大旦那は天からの授かり物、いずれは店の跡取りにと赤子を育てようと考える。 すぐに定吉を手伝い(てったい)の又兵衛のところへ使いにやり、今日中にお乳母(んば)さんを探して連れて来るように頼む。 定吉は今日中に乳母なんて無理な話と思いながらも又兵衛の所へ行くと、又兵衛は待っていたかようにお乳母を連れて来る。 これは定吉も知っているもとは新地の芸者で、今は作次郎が鰻谷仲之町に囲っているお妾(てかけ)さんのお文さん。 さっきの赤子は二人の間の子どもで、どうしても三人一緒の家で暮らしたいというので、又兵衛が捨て子のようにして打った芝居だったのだ。 又兵衛は定吉に口止めし、お文さんを乳母として万両へ連れて行く。若くて別嬪過ぎる乳母を見て大旦那はびっくりしたが、赤子を乳母に抱かせ赤子がお乳を飲む様子を見てひと安心で大満足。

一方の作次郎は二人の仲を知っている定吉を呼び、「これからはどこまでも乳母さんのつもりで、けっしてお文に”さん”をつけて呼んではならん。 そんなことをすれば暇を出すぞ」と言い含める。 お文さんは乳母はもちろん、店先に出て客に愛想よく応対するのでこれが大評判で店はますます繁盛する。 万事順調だが女中のお松、ぺらぺらとよく喋るので”雀のお松”が、乳母のお文さんと作次郎の間が怪しいと嗅ぎつける。早速、お松はお花さんにご注進。 お松 「あの乳母のお文は、御寮さんより数段いい着物を着て・・・若旦那と怪しい・・・」と告げる。お花さんは真相を探ろうと定吉を呼ぶ。餌に出された饅頭を美味そうに頬張っている定吉に、 お花 「・・・嘘をつけばその饅頭に入っている毒でお前は死んでしまう・・・」と脅すと定吉はぺらぺらと白状、お文さんと作次郎と子どものことを喋ってしまう。 作次郎は外でお文と逢引きしているだけでなく、ゆくゆくは本妻であるお花を追い出して、お文を後添いに据えようと目論んでいる様子。 嫉妬に狂ったお花は 「今、若旦那はどうしています?」 定吉 「奥の間でお文を読んでいらっしゃいます」 お花 「なんと、同じ家に居ながら文をやり取りするとは、そりゃあんまり・・・」と、奥の間へ行って襖を開けかかると、中から若旦那の御文章を読む声が、 「・・・されば、朝には紅顔ありて夕には白骨となれる身なり。すでに無常の風きたりぬれば・・・」

部屋へ戻って定吉を呼んだお花、「あれは御文章、お文さんというもの。お文さんならなぜ”さん”をつけないのですか」 定吉 「お文に”さん”をつけたらあたしが暇を出されます」

浄土真宗の蓮如上人の教義書を「御文章」「お文さん」というそうですがそれと「乳母実は若旦那の観妾」の名前を引っかけたこのサゲは取って付けたような感がしなくもないのですが、現在の「本妻」を排して「愛人」をに後添いに据えるべく策を弄する話はテレビドラマでもネタにされることがあるのではないでしょうか。 他の落語では以前に取り上げた「おすわどん」も元々は旦那と妾が結託して本妻を終には自殺にまで追い込んでしまう噺だったそうです

「お文さん」の若旦那も「菊江仏壇」の若旦那の次に許し難いのですが、「お文さん」については現・桂文珍師が「萬両」という噺に改作して演じてました。 筋も若旦那作次郎の身勝手な目論見があかるみになってか、大旦那、お花そしてお文までが結託して赤子は三人で養育することにして作次郎は勘当となり家を追い出される。 途方に暮れた若旦那はどうしたものかと身の振り方を手伝い職の又兵衛に相談に行く。 又兵衛「捨て子になって誰かに拾ってもらいなされ。」 筋もサゲも取って付けたような感が無くもないのですがNHKテレビ「日本の話芸(NHK上方落語の会)」で聴いた時は「ブラボー!!!文珍師匠!!!よくあの『アホぼん』に制裁を加えて下さいました!!!」という気になりましたね。

「おすわどん」の旦那と妾も夜な夜な「おすわど~ん」とどこからともなく聞こえる声に悩まされるという制裁を受けているのですよね。

後は「菊江仏壇」のあの男に制裁を加えてくれる落語家さんはいないかなあなんて思うのですがね。

まあ、落語を聞く時はあまり復讐心は抱かない方が良いかもしれませんね。

コメント

圓右の『白薩摩』(明治39年)も二代圓馬の『菊江仏壇』(明治29年)も速記を所有しておりますが、圓馬が東京で高座に掛けたという事実を以て圓右が東京に移したモノではないという研究者もおります。

五街道雲助もこの意見です。

その師匠である、十代金原亭馬生は『白薩摩』は必ず白薩摩を召して演じてました。

馬生の死後、形見分けで現在は雲助のもとにあります。

もちろん雲助もこれを召して演じます。あちこち汗染みがあるそうです。

立花家蛇足さん コメントありがとうございます。

初代・三遊亭圓右師、二代目・三遊亭圓馬師の後、「白薩摩(菊江仏壇)」十代目・金原亭馬生師が演じられるようになるまでどんな落語家さんが演じていたか興味ありますね。

十代目・馬生師は二ツ目時代は楽屋で片っ端から先輩落語家を捕まえては「稽古お願いします。」だったそうですね。

そういう積み重ねが、六代目・三遊亭圓生師に次ぐ持ちネタの多さにつながったそうですからね。

この若旦那ですが、結局は「甘え」なのでしょうね。子供の頃からの甘やかされた環境がそのまま成長してしまったのだと思います。

妻の菊江に対しても「保護者」のような感覚で対応していたのだと推測されます。確か、上方ではこのような人物を表す言葉がありましたよね?

江戸、上方落語を通して最低の人物の一人だと思います(笑)

hajimeさん

コメントありがとうございます。

二代目・三遊亭百生師演を聴いたの時、最初の親旦那とのこの若旦那は甘やかされているなんてレベルじゃないなとも思いましたね。

桂歌丸師演にしても「お花は俺をどこがで馬鹿にしている。」なんて嫁にコンプレックスを抱いている男に描かれてますからね。

この手の男は現代でもいるかも知れませんね。