私がより一層、落語にハマるきっかけとなった噺の一つに、「やかん」があります。大部分の落語家さんは「無学者は論に負けず」「無法腕づくに勝つ」というマクラから入っていくようでして。

やかん あらすじ

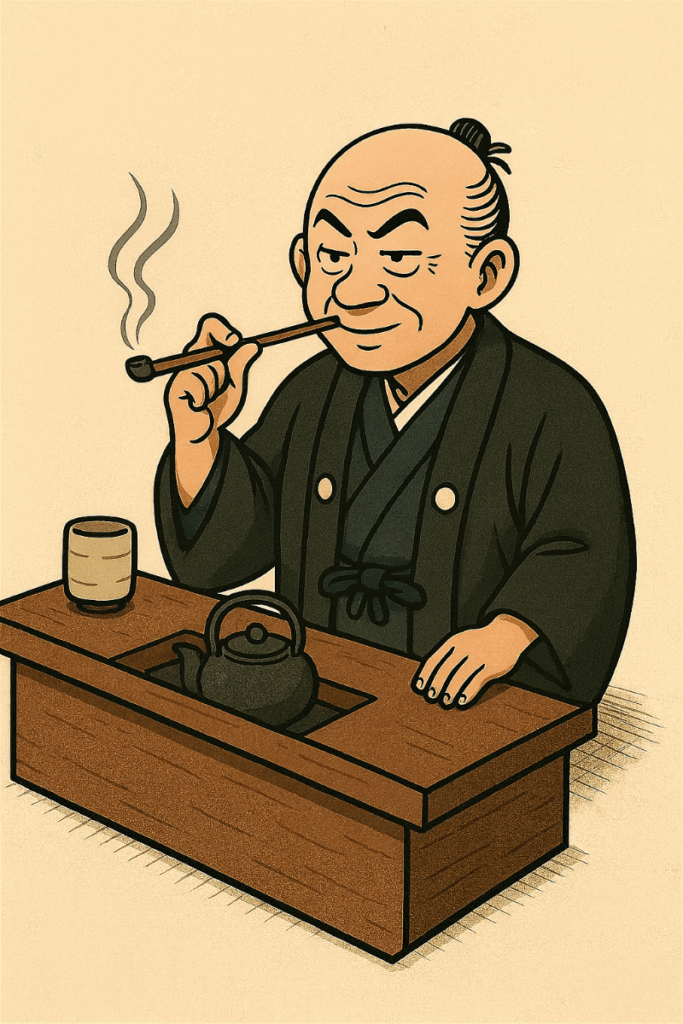

何でも知ったかぶりの先生気取りの隠居の所に八五郎が来る。隠居は高飛車に「愚者、愚者」と八五郎を迎え、言うことにいちいち上げ足を取って難癖をつける。

いつもグシャ、グシャと言われむかついている八五郎は隠居をへこませてやろうと、物の名の由来を次から次へと聞き始めるが、隠居はこじつけて煙に巻いて行く。

魚の鰯(イワシ)は岩にシィーするから、鮪(マグロ)は群れをなして真っ黒で泳ぐから、

真っ黒 → マグロ

ほうぼうは方々泳ぎ回るから、こちはこっちに泳いでくるから、鯛(タイ)は目出度いから、鯨(クジラ)は、必ず9時に起きるのでクジら。ひらめは平たいところに目があるから、カレイも平たいところに目があると問い詰めたが、「あれはヒラメの家来で、家令をしている」と隙を見せない応答ぶりだ。

鰻(ウナギ)は昔はぬるぬるしているのでヌルと言ったが、ある時、鵜がヌルを呑み込こもうとしたが、長いので全部呑めず四苦八苦、鵜が難儀したから、、鵜難儀でウナギだとか。

鵜が難儀 → 鵜難儀 → ウナギ

これで魚はギブアップで、回りを見た八五郎は茶碗はと聞くと、ちゃわんと置くから茶碗。土瓶は土で、鉄瓶は鉄でできているからとまとも過ぎて勝負にならない。

でもあきらめない八五郎、「じゃ、やかんは?」と粘る。

隠居 「でできて・・・はいないか・・・・。昔は、これは水わかしといった」

八五郎 「それをいうなら湯わかしでしょ」

隠居 「だからおまえは愚者というのだ。水を沸かして初めて湯になる」

八五郎 「それじゃ、なぜ水わかしがやかんになったんで?」

隠居 「川中島の合戦の折、夜討ちを受けた武者が兜(かぶと)が見つからず、水わかしを代わりにかぶった。そこに敵の矢が当たってカーンという音がした。矢が当たってカーンで、やかんだ。

蓋はくわえて面の代わり、つるは顎(あご)へかけて緒(お)の代わり、やかんの口は、敵方の名乗りが聞こえないといけないから、耳代わりだ」

八五郎 「耳なら両方ありそうなもんだ」

隠居 「ない方は、枕をつけて寝る方だ。」

原話は明和9年(1772年)に刊行された『鹿の子餅』の一編である「薬罐」(やかん)とされてますが、更に遡ると元禄11年に京都板『初音草噺大鑑』(はつねぐさはなしおおかがみ)にある「神代の頭巾。」

落語にハマる以前から私は駄洒落好きなところがありました。偕成社「少年少女名作落語」で「やかん」を読んだ時、「魚の名」はの「真っ黒」→「マグロ」はまだしも「『矢』がカ―ン」は「気が付かなかった!」「やられた!」「こういう発想する人っているんだ!」という想いでした。本で読んだ後に六代目・三遊亭圓生師演をTVで視聴し、ナマでは十代目・桂文治師演、五代目・春風亭柳朝師演、二代目・三遊亭圓丈師演を聴きました。林家彦六師演もCDで聴いてます。

「無学者は論に負けす」 「知ったかぶり」をするとキリがないようですな。

十代目・桂文治師はマクラで「私は小学校の時分に『先生』とは『先に生まれると書きます』と教わりましたが、落語の方では『先ず生きている』って読むんですね。」と言ってましたね。

私が最初に本で読んだ時は、隠居と八つぁんのやり取りは「道灌」「雑排」に見るような和やかなやり取りでしたが、二代目・圓丈師演を聴いた時も驚いたのが隠居(先生)は最初から相手を見下した態度なのですね。 八つぁんを「愚者」「製糞機」という蔑みようなのです。六代目・圓生師演、彦六師演の隠居は先生を気取りながらも親しみやすさがありましたが、十代目・文治師演、二代目・圓丈師演はまるで自分と相手は別世界の人間なのだとでも言いたげな感じですね。 十代目・文治師演の隠居(先生)はいちいち「猫も杓子も」「あんころ餅」「河童の屁」という八つぁんの言葉についてあれこれ難癖をつける件が前半にあり、客席からは笑いとともに「(八つぁんが)可哀そう。」の声まで上がってましたね。 八つぁんの上記の言葉に対して「何っ?」と言いたげなリアクションの見せる表情には師の「目玉焼き」のような大きな目が見事に生きてました。

「やかん」の由来の件になると十代目・文治師は講談を語る調子になってました。「水わかし」を射る人物に那須与一宗高の名前を出して、「有名な人物になるとどの時代に出てくるかわからない。」というクスグリを入れてました。 彦六師や五代目・柳朝師も講談の調子を入れてましたが中で武田信玄のやたら長いフルネームを出して八つぁんを煙にまき話を逸らそうとするクスグリを入れてました。 彦六師は「魚の名」と「やかん」を分けて演じることもあったようですね。「やかん」の名の由来については後日返答する約束になっていたという設定でした。

戦の立ち回りの後、被っていた「水わかし」を取ったらみどりの黒髪がむれてすっかり抜けてしまっていたという。 十代目・文治師は「それから禿げた頭のことを『やかん頭』という。」というサゲをつけてました。

知ったかぶりの隠居と八つぁんのやり取りの噺は他に「千早ふる」「浮世根問」がありますね。その辺もまた機会改めて取り上げたいと思います。

まだ暑い日が続いているようです。 皆さんお身体に気を付けてください。

コメント