先日NHKテレビ「桂文珍の演芸図鑑」で現・三遊亭遊馬師が「蒟蒻問答」を演じてました。私がここで言うまでもなく、「聴く」というより「見る」落語ですよね。ここでは私がAIでつくってもらったイラストを用いて、この噺を視覚的に説明出来たらと思います。

蒟蒻問答 あらすじ

昔はやくざ者だったが今ではすっかり足を洗い蒟蒻屋を営んでいる六兵衛。足を洗ったというものの面倒見の良さから江戸にいられなくなった者たちがたずねてくる。

そういう者たちを家において、しばらくすると仕事を紹介したり、草鞋銭を持たせて送り出していたので居候が絶えない。

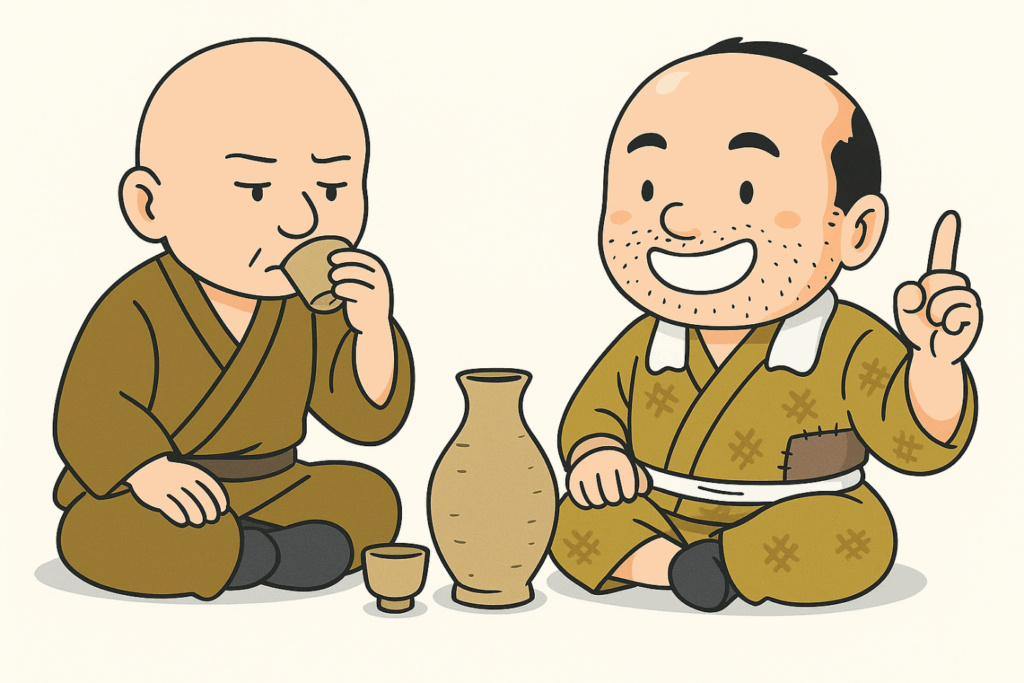

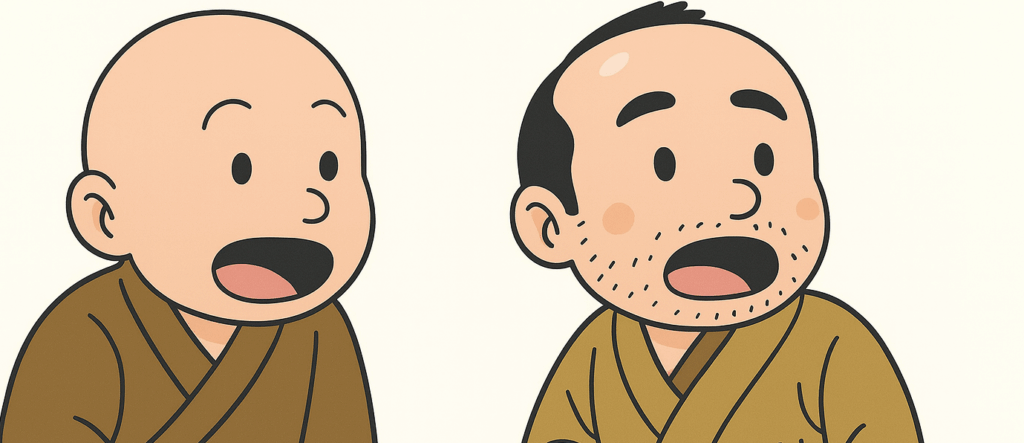

遊びが過ぎて悪い病気を引き受けた八五郎も六兵衛の家で世話になっているが六兵衛から村の空き寺、木蓮寺の和尚になってみないかと言われ、喜んでにわか坊主になる。

こういう坊さんだから、禅を組む出なし、お経をよむでなし。 寺男の権助相手に朝から晩まで酒盛りの日々。

寺男の権助は寺方の符牒を教えたりしている。酒は般若湯、まぐろは赤豆腐、どじょうが踊りっ子、卵が遠めがねまたは御所車、なかに黄味(君)が入っているからだ。鰹節が巻紙、鮑(あわび)が伏せ鐘、栄螺(さざえ)がげん骨、蛸が天蓋だ。

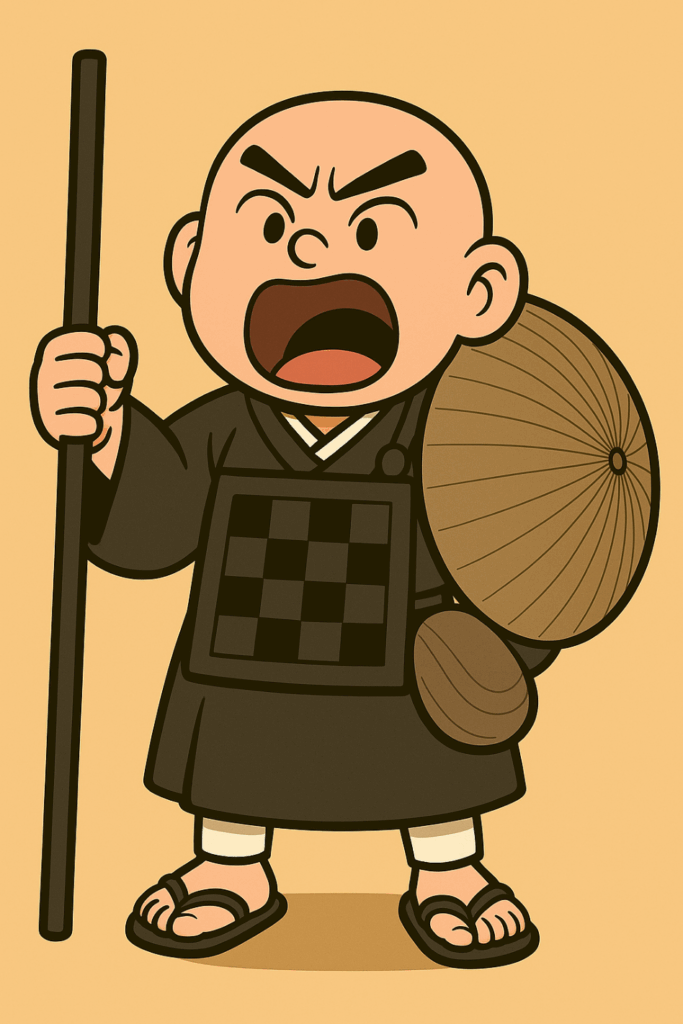

そんなある日、寺の門前あたりで 「頼もう!!頼もう!!」 の声。

権助が取次に出ると、一人の旅姿の僧。

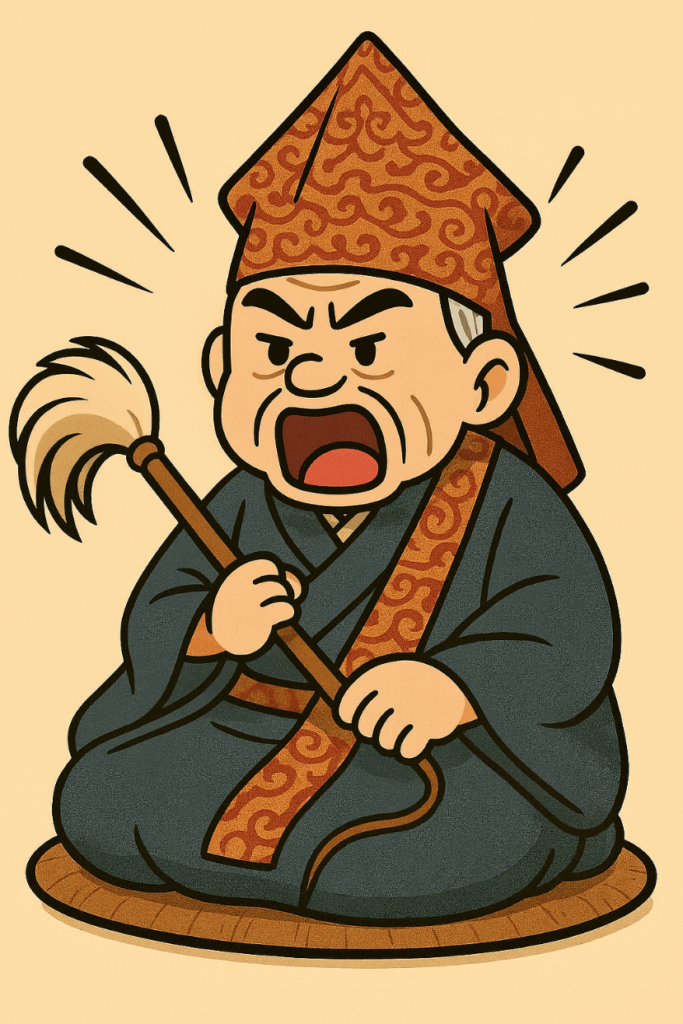

「愚僧は越前国永平寺の僧沙弥托善(しゃみたくぜん)と申す者、諸国行脚雲水の僧で今御門前を往来いたしまするところ、葷酒山門に入るを許さずとあります。禅家の御寺と心得、一問答願いたくまかり出でました。よろしくお取次ぎを願います。」

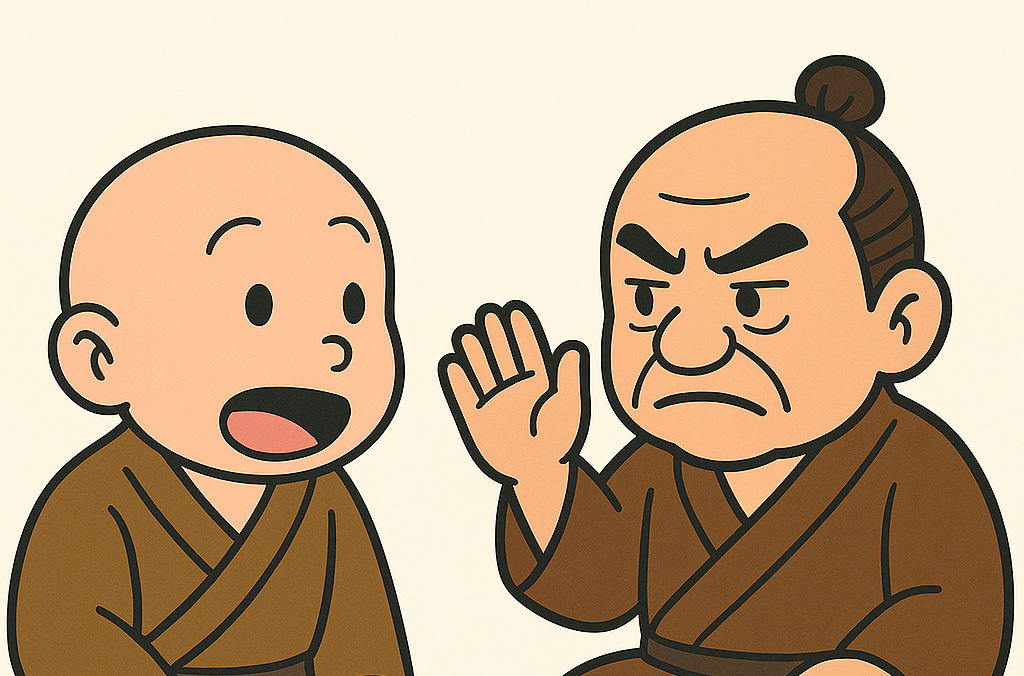

禅寺とみて問答を申し込みに来たのです。 負けると笠一本で寺を追い出されると知った八五郎、大和尚は留守だと言ったのだが、相手の修行僧はお帰りまで、待つと言う。。。

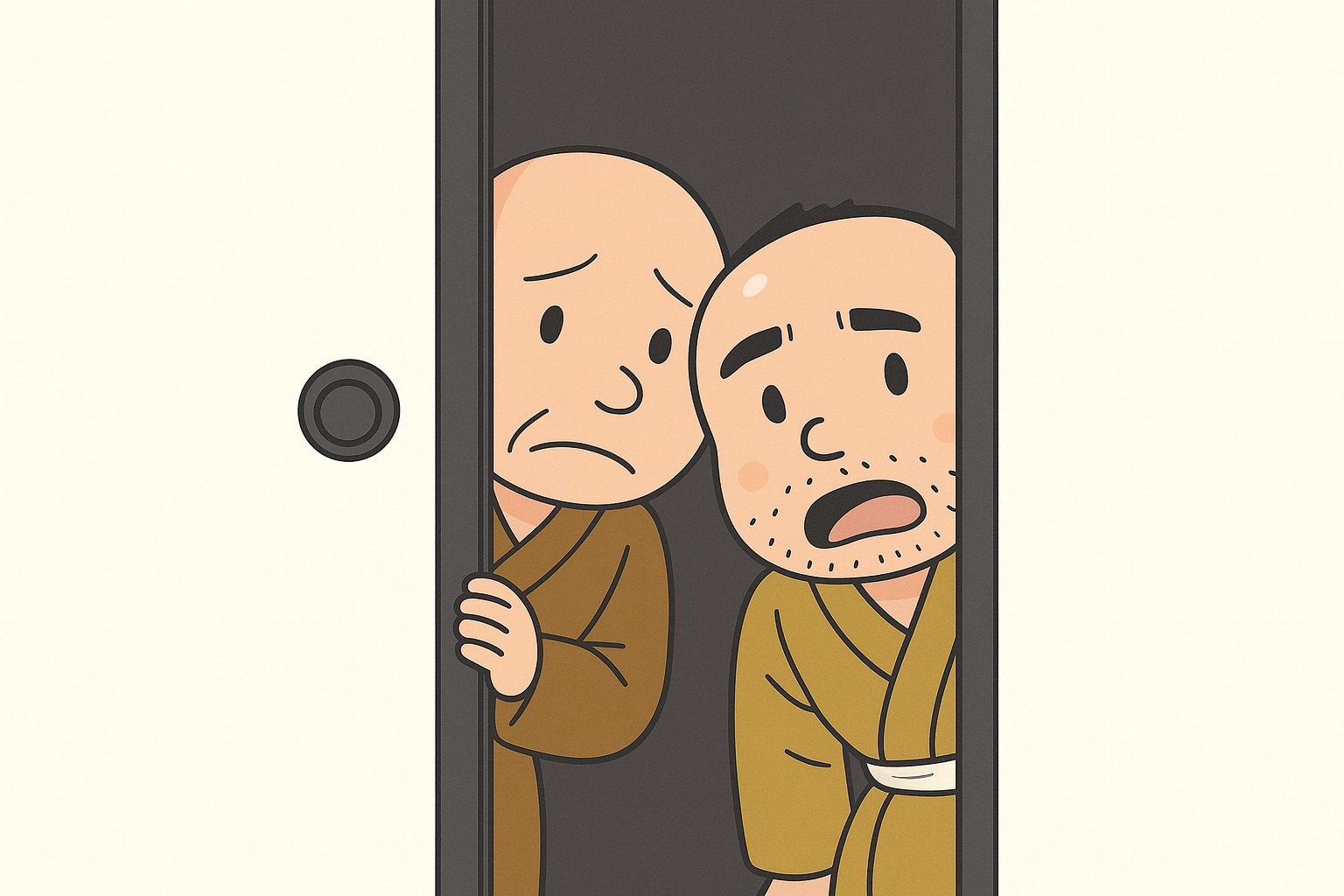

困った八五郎。。どうせ追い出される事になるならと、金目になるものを売り払って夜逃げでもするかと準備していたら、そこに六兵衛がやってきた。

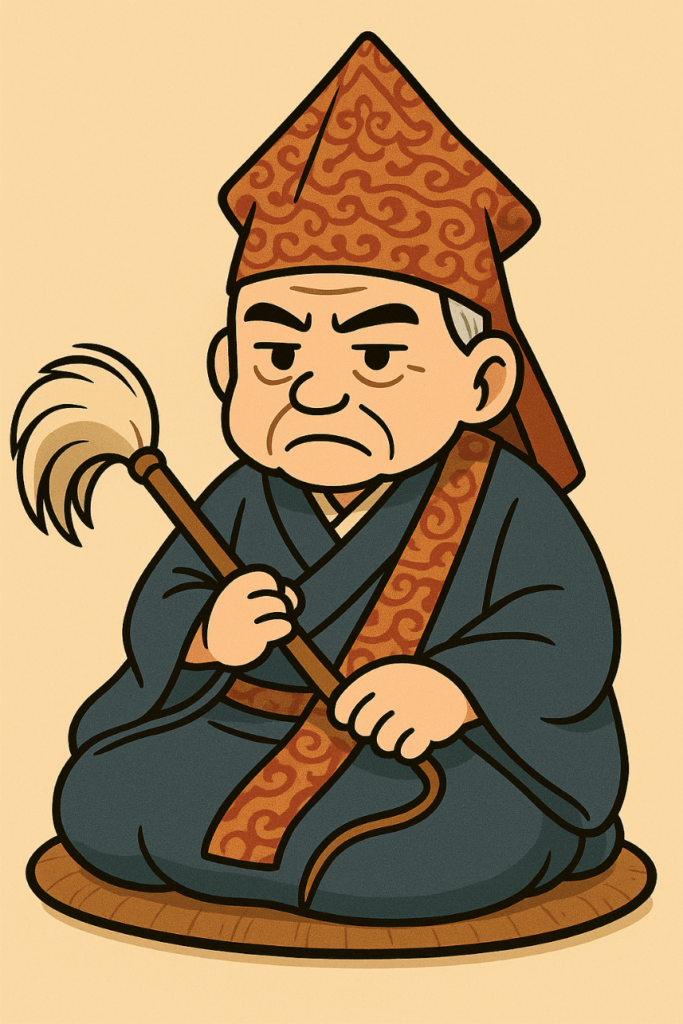

事情を説明すると、六兵衛は「じゃあ俺が大和尚に化けてその坊主を追っ払ってやろう。なあに簡単だ、何か言われても耳が遠いふりをして黙ってればそのうち疲れて帰るだろう。それでもダメなら角塔婆で張り倒して煮え湯をぶっかけちまえ」

さて、、、翌日。

身代わりになった住職、蒟蒻屋の六兵衛と、托善の対決がいよいよ始まる。

問答が始まったが

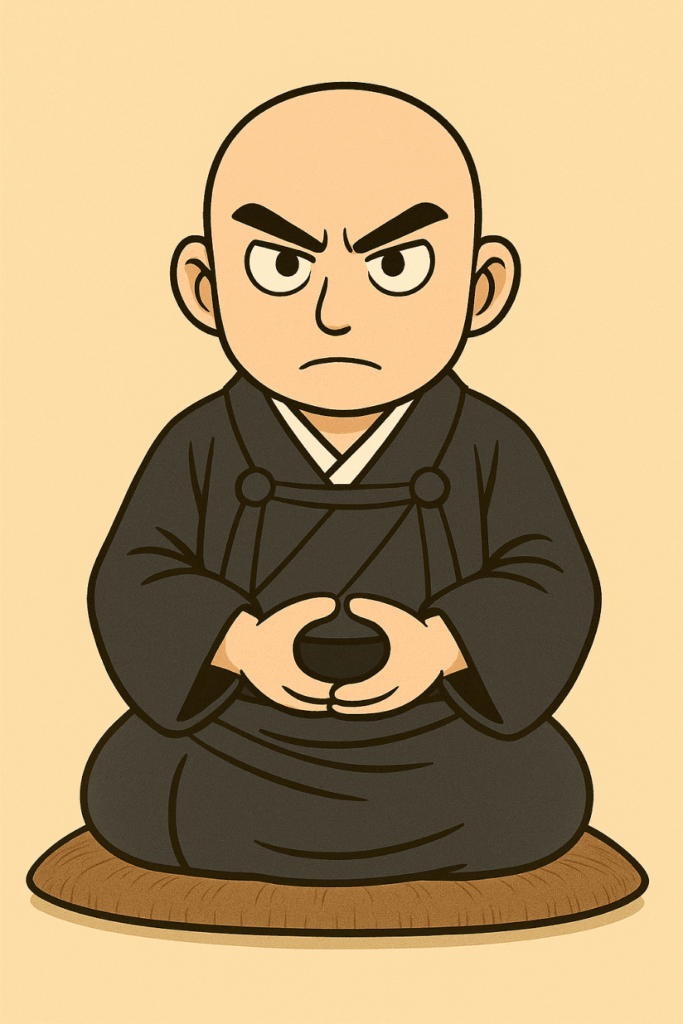

翌日修行僧がやったきた。大和尚のふりをした六兵衛に修行僧は禅問答を仕掛けるが、六兵衛は知らん顔をしている。修行僧は学識があるせいか、勝手に解釈をする。

修行僧:

「大和尚は禅家荒行のうち無言の行中と心得ました。しからば我も無言にて問う!」

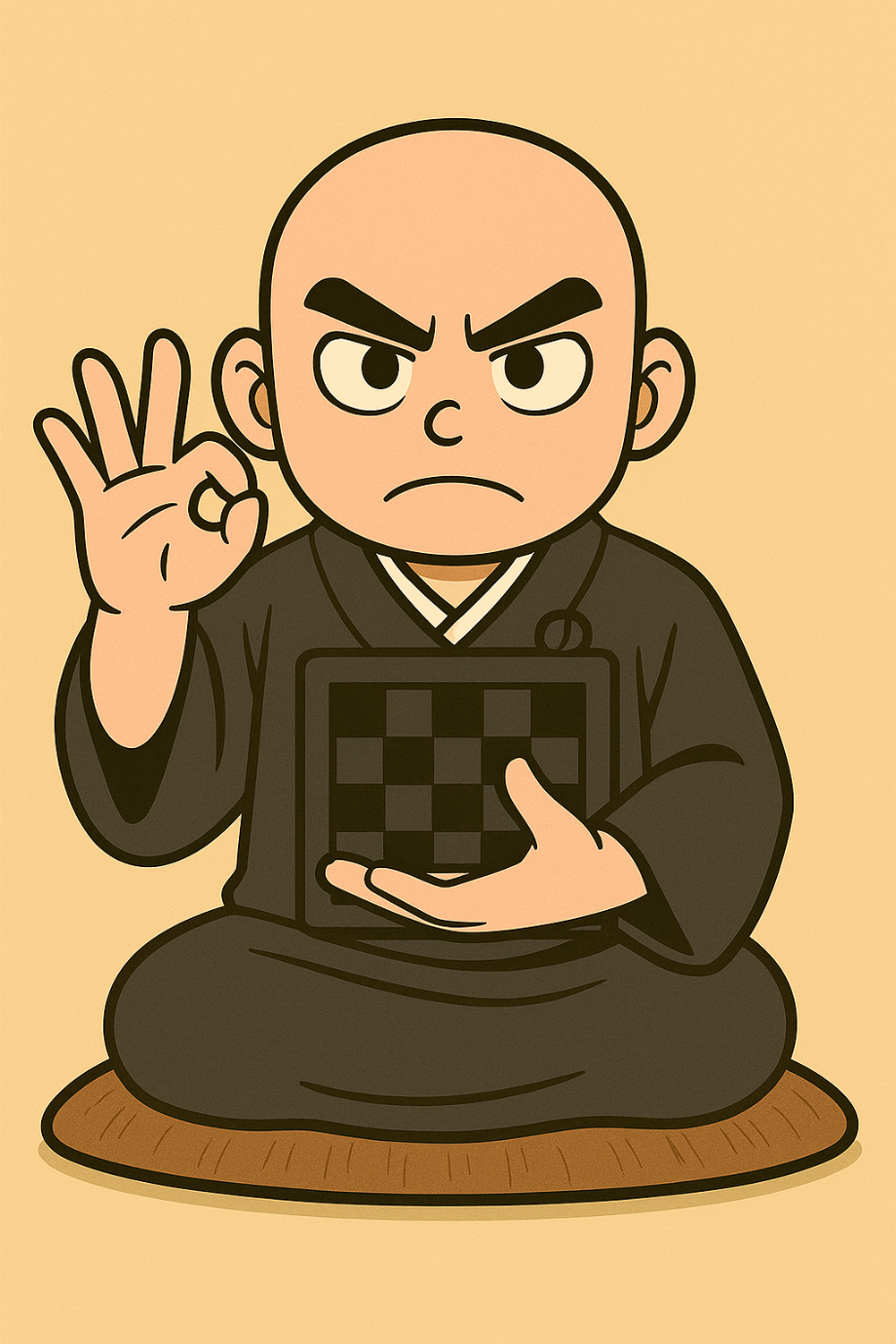

修行僧が指で輪を作る.

と六兵衛が頭の上で手を広げて見せる。

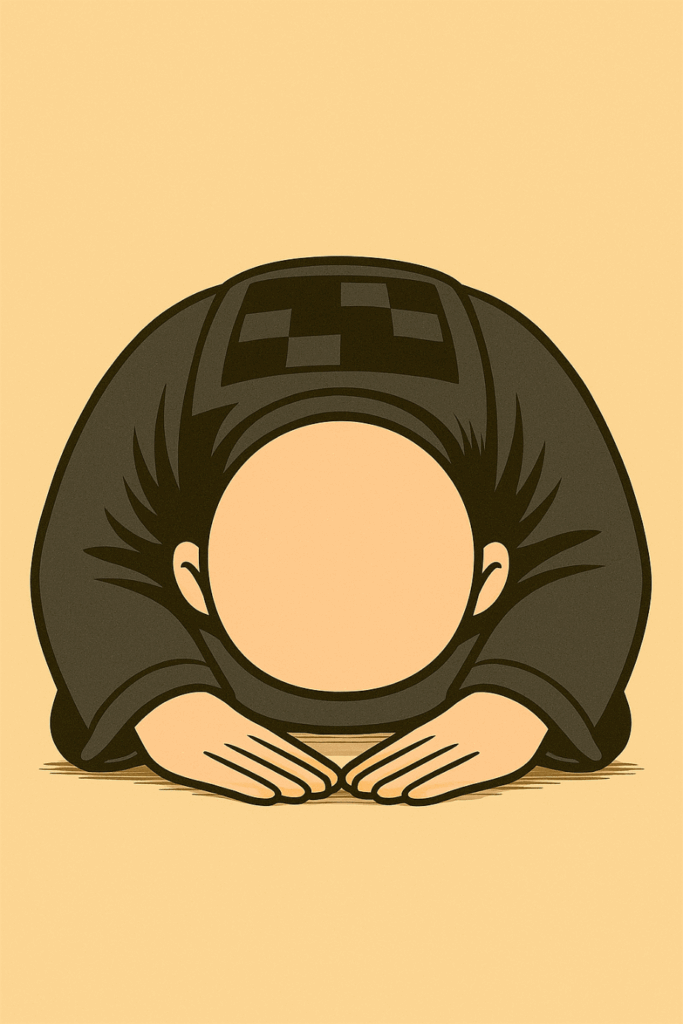

ははーっと平伏する修行僧。

修行僧 今度は手を開いて十本の指を突き出す

すると六兵衛はパッと片手を開いて見せる。

ははーっと、また平伏する修行僧。

もう一問と三本の指を六兵衛に見せる

六兵衛は目の下を押さえる

すると修行僧は

修行僧:

「大和尚に遠く及びません 三年修行してまいります。これにて御免」

と本堂から走り去るところを八五郎が追いかけて呼び止める

八五郎:

「おい!何があったんだどっちが勝ったんだ説明してくれ」

修行僧:

「大和尚は禅家荒行のうち、無言の行のさなかと心得、こちらも無言で問いかけました

まず、大和尚の胸中は?との問いかけに”大海の如し”という鮮やかなるお答え

続いて”十方世界は?”に対し”五戒で保つ”とはお見事

及ばずながらもう一問と”三尊の弥陀は?”との問いかけに”目の下を見よ”とのお答えとは拙僧の及ぶところではございません」

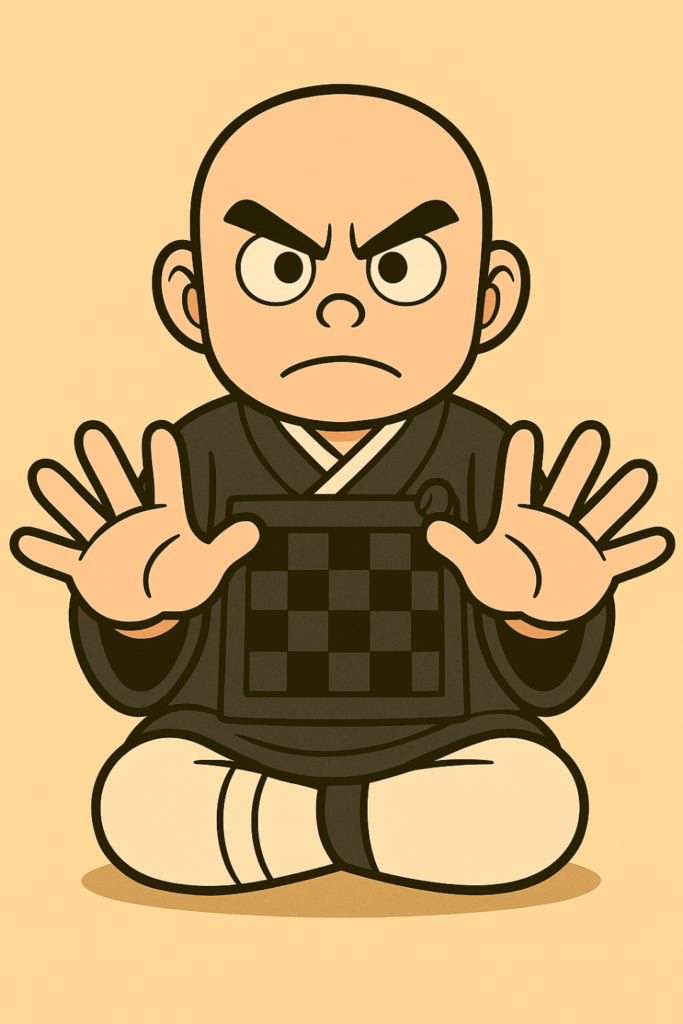

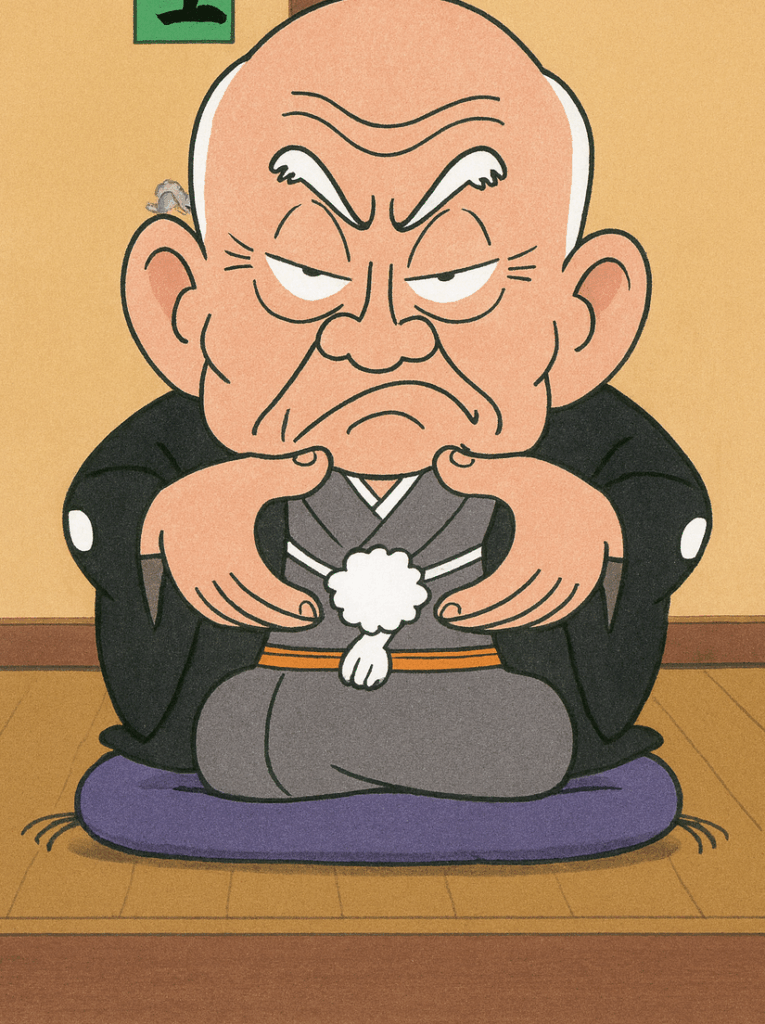

感心しながら六兵衛の元へ戻るとなぜかカンカンに怒っている

六兵衛:

「あれは修行僧じゃねえ 物乞いの坊主だ俺の蒟蒻を貶しやがった

あの坊主 『おめえのところの蒟蒻はこんなに小せえだろう』っていいやがった。俺は大抵のことじゃあ怒らねえが商品を貶されちゃあ黙っていられねえ。『こんなにでけえやい』って言ってやった

するとどうだ10丁でいくらだっていうから

ちょっと高けえかなと思ったけど『500だ』って言ってやった

するとあのしみったれ坊主『300に負けろ』って言いやがったから

『あかんべえ。』」

一般には托善正蔵とも呼ばれた幕末の二代目・林屋正蔵師の作とされています。 この異名の托善とは、もともと僧侶であった二代目・正蔵師の戒名(法名)だそうで、この噺に登場する旅僧の名前となっている。 しかし、東大落語会によれば、岩波文庫の『桃太郎・舌きり雀・花咲か爺 -日本の昔話(II)-』(関敬吾編)に長野県下伊那郡の民話として「こんにゃく問答」が載っていると言い、また貞享年間に出版された『当世はなしの本』にも同様の小咄「ばくちうち長老に成(る)事」が見られ、それら古くから伝わる民話を改作して一席の噺にしたのではないかともされてます。 共立女子短期大学教授武藤禎夫先生は、これとは別に二代目・三笑亭可楽となった僧侶出身の桜川友成を作者とする早稲田大学名誉教授暉峻康隆先生の説を紹介しながらも、(二代目・正蔵説とともに)「確証はない」とする。 武藤先生は「市井の文人が考えつくモチーフではなく、僧門に関係のあったものの息がかかっている」と指摘し、中国明代の戯曲作家である李開先の『打唖禅院本』の説話(和尚が肉屋と「唖禅」(無言での問答)をして肉屋が勝つ内容)やトルコの『ナスレッティン・ホジャ物語』、さらに中国・朝鮮・日本にも見られる同様の民話などの先行する素材をモチーフに、禅宗で使用された「公案解答」(無言問答の答え方を書いた書物)を直接の原本として作られたと推測しています。 話の食い違いからくる可笑しさは結構ネタにやすいですからね。数十年前、私は視なかったのですがテレビ朝日で放映されたアニメ「一休さん」でもネタになったことがあるそうですね。 「蒟蒻問答」ではなく「大根問答」だったそうですが。

私は「蒟蒻問答」に関しては最初に五代目・春風亭柳朝師演を聴きました。テレビ朝日「末広演芸会」で8分の枠で演じていたのでかなり省略と端折りがあり、はっきり言ってついて行けない部分がありました。 その後、六代目・春風亭柳橋先生がNHKテレビ「金曜招待席(東京落語会)」で演じているのを視て「面白い噺だな。」と思いました。 六兵衛親方が大和尚に化け切っている間と素顔に戻った時の表情の対比の面白さ最高でしたね。ナマでは五代目・柳家小さん師演、七代目・春風亭柳橋師演(柏枝時代)を観ました。 ここで私が改めて記すまでもなく「見る落語」ですね。

六代目・春風亭柳橋先生の動画は一度市販もされるなどして残っているようですが、六代目・三遊亭圓生師演は音源しかないようですね。それも師の他界後に市販されたようですが。

五代目・古今亭志ん生師がラジオ放送で演じた時は、問答の部分はアナウンサーによる説明が入り、その音源は残っているようです。

色々意見もあることかと思いますがこういう演出もありかなと私は思います。

今回私はアナウンスや文字の説明のかわりにAIでつくってもらったイラストで問答の部分を説明しましたが面白さとして伝わったでしょうか。

見なきゃわからない落語と言いますと他に「四人癖」「睨み返し」が思いつきます。これらはほとんどと「音源」というのはほとんど残ってませんね。 「睨み返し」は八代目・三笑亭可楽師演のCDが市販されているようですが。

この数年、「味しみ蒟蒻」をよく作ります。 以前に現・立川志の輔師が司会をしていたNHKテレビ「ためしてガッテン」で紹介していた作り方を真似ているのですが。ボリ袋の中に食べやすい大きさに切った(私は手でちぎってます)蒟蒻と大匙3~4杯の砂糖と一緒によく揉んで、醤油、みりん、酒を合わせたタレに半日以上漬け込んでから、牛蒡、人参、蓮根、鶏肉を加えて漬け込んだタレごと圧力釜で10分前後煮て後は余熱に任せるというやり方でる程度の量つくり、少しずつ飯のおかず、酒の肴にしています。

他にコーヒー味とかにアレンジも可のようですがそちらはまだ試してないです。

コメント

『蒟蒻問答』ちょっと信じられないかも知れませんが、驚くほど昔の速記が残っている噺です。

ざっと、初代三遊亭圓右・三代小さん・初代三遊亭遊三・弥太っぺ馬楽・初代小せん・三遊亭宝遊などがおります。

もちろん圓喬も速記を残しておりますが、それについてあたくしが考察した記事がありますのでよろしかったらお読みくださいまし。

圓喬全集 十三席【蒟蒻問答(こんにゃくもんどう)】

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12741701201.html

蒟蒻の甘辛煮はたまに作ります。あたくしは鷹の爪も入れてピリリとさせてます(^^)

立花家蛇足さん

いつもコメントありがとうございます。

四代目・橘家圓喬師演の「蒟蒻問答」の速記は講談社super文庫「落語名人大全」に載っているのを読みました。

しかし、初代・三遊亭圓右師、三代目・柳家小さん師、三代目・蝶花楼馬楽師といった人たちの速記も残っているのですね。

蒟蒻ピリ辛煮。

今度試してみます。