7月と本格的に暑い時期に入りました。先日NHKテレビ「あさイチ」で「令和怪談ブーム」について取り上げていました。 福岡市の某有名大劇場で「芸人(お笑い?)」たちによる「怪談ライブ」を開催したところ500席が埋め尽くされたという。 前々回記した6000~20000円の席がたちまち完売した、東京の「怪談ライブ」と言い、いかにつ「怪談」がブームになっているかがわかりますね。

「なぜ今怪談か?」 ライブの女性客の答えは「心の刺激。」「現実逃避。」「日常にあふれている感じがオーッとなる。」だそうで。

物価高などつらい現実と向き合い、それによる疲れを感じながら生活することを余儀なくされている分、「自分の周囲で 起きないとも限らない怖い話を聞くことによる心の刺激」「現実逃避」ということを求めるのかも知れませんね。 番組内で取材を受けていた怪談師さんによると「怖い話」をより怖く聴かせるコツというのが、 ①情景描写を細かく行うこと。 ②友達に語るような言葉づかい。(修学旅行の夜感と言ってましたね。共通のキ−ワ-ドも重要。)だそうですね。 ②においては「あなたとこの秘密を共有しているのです。」という感じで話すと、聴き手はお得感も加わって「もっと聴かせてよ。」と話にのめり込んで行くそうで。 その分話の内容に対して「親近感」「日常感」最寄り湧いてくるのでしょうか。

今回は庶民の日常の中でおきた「怪現象」を扱ったネタを取り上げたいと思います。

へっつい幽霊

あらすじ

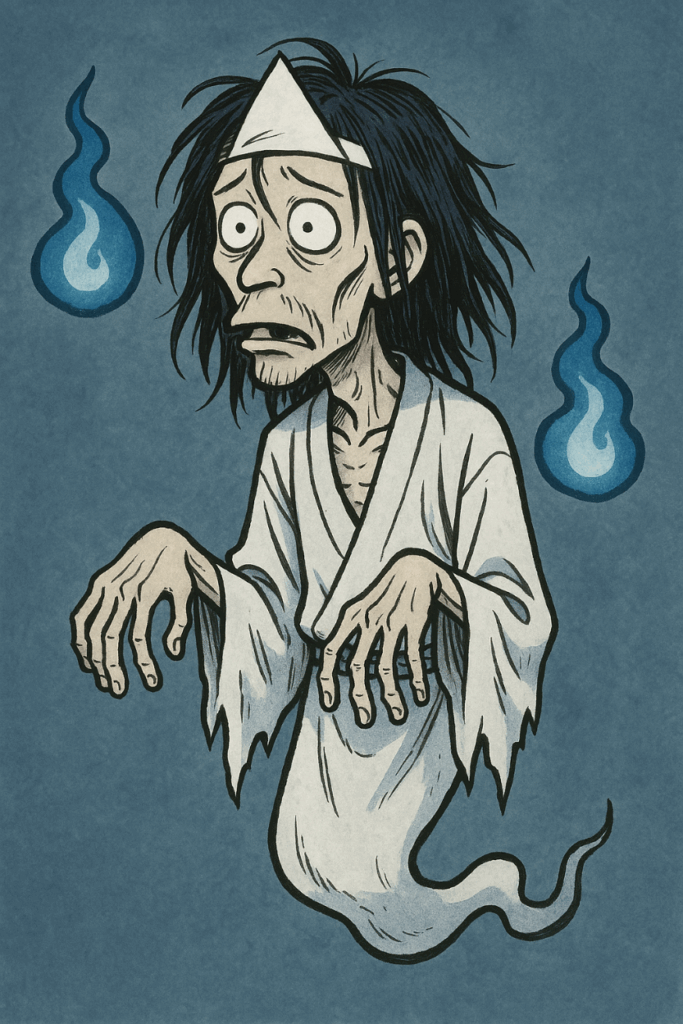

道具屋に置いてあるへっつい(竃)、3円で売れるが、なぜかすぐ客が引き取ってくれと言って戻ってくる。 1円50銭で引き取るので、返品があるたびに儲かる。 あまりこんなことが続くので、さすがに奇妙に思った道具屋のあるじが一人の客に元の3円で引き取ることを条件に事情を聴いてみると、買ったへっついを土間に据えると、真夜中にへっついの隅から青い陰火が出たかと思うと、痩せこけた男が姿をつーっと姿を現して「金出せええ・・・・・。」と言うとのこと。

そのうちに「へっついから幽霊が出る。」という噂だけでなく他の品物まで「狸の置物がゲラゲラ笑う。」「手水鉢が舌を出す。」「石灯籠が目をむく。」というあらぬ噂を立てられて売れなくなる。 あるじと女房はあのへっついを1円つけて誰かに引き取ってもらおうと相談する。

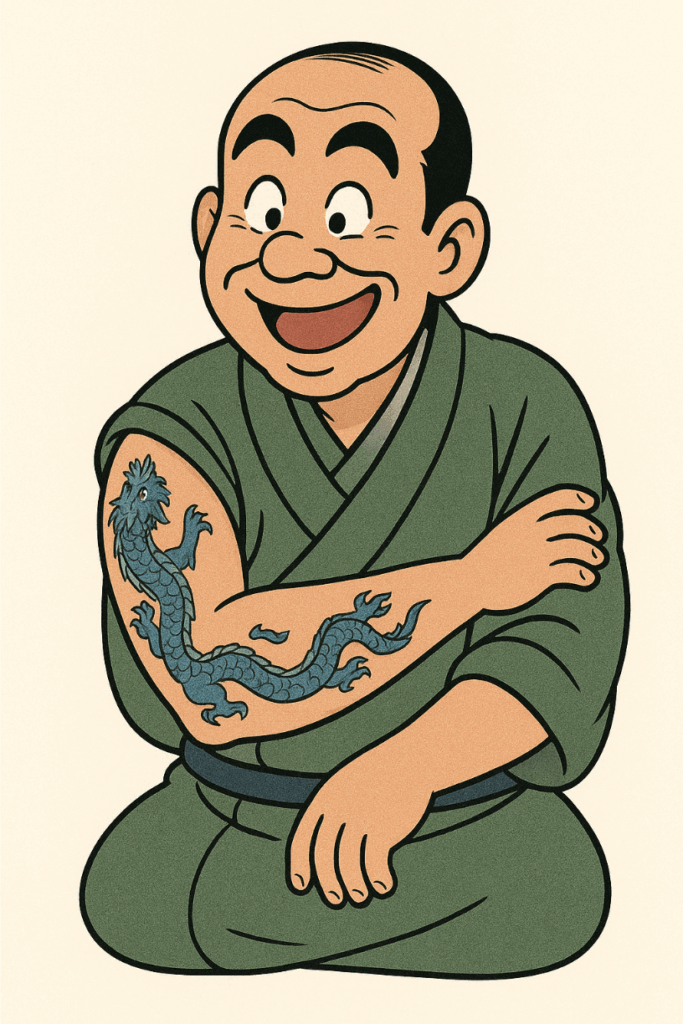

この話を聞いていたのが隣の裏長屋に住む渡世人の熊五郎。

早速、へっついと1円をもらおうと、大店の若旦那で道楽が過ぎて勘当になっている銀ちゃんを誘って、へっついをかつぎ出す。

銀ちゃんが路地でよろけて、へっついの角が割れる。すると、そこから白いかたまりが落ちる。へっついを銀ちゃんの部屋に入れ、熊さんの家で落ちた白いかたまりを開ける。300円の大金だ。仲良くきっちり150円づつ分け、熊さんは博打場へ、銀ちゃんは吉原へまっしぐら。

すっかり金を使い果たした銀ちゃんが長屋に帰って来る。熊さんも博打ですっからかんになって帰って来て寝込んでしまう。夜更けに銀ちゃんの所に置いてあるへっついから幽霊が、「金返せええ・・・・。」と現れる。

びっくりして銀ちゃんは目を回してしまった。悲鳴を聞いて熊さんが飛び込んで来る。銀ちゃんの話を聞いた熊さん、翌朝、銀ちゃんの親の店に行き、300円返さないと若旦那は幽霊に取り殺されると言って300円の金を出してもらう。

へっついを熊さんの部屋に移し、明るいうちから幽霊が現れるのを待つ。やっと現れた幽霊の話を聞くと左官の長兵衛といい、博打で大儲けした金の一部をへっついに埋め込んで、フグ鍋で一杯やっていたら、フグにも大当たりで、ふぐに死んでしまったのだという。へっついに埋め込んだ金に未練が残り出てくるのだ。

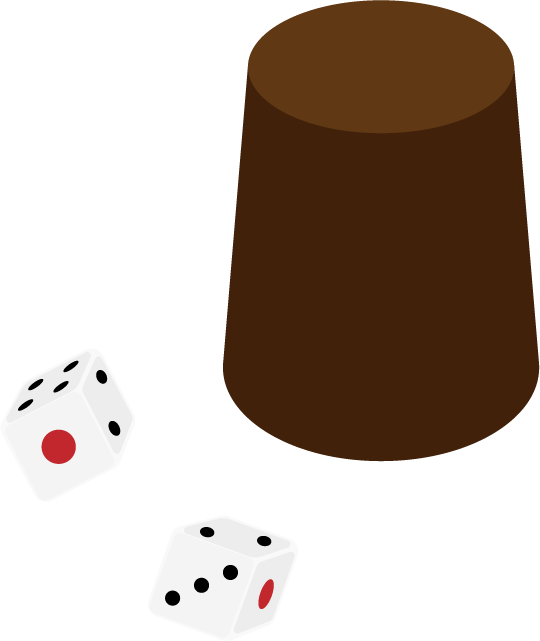

熊さんは幽霊と交渉、間に入って口利きをした骨折り賃だ、文句あるなら出るとこ出て話をつけようと半ば幽霊を脅すように談判して150円づつに分けることにする。お互い博打好きの二人、中途半端な金はいやなのでサイコロ賭博でどちらかにおっ付けてしまおうということになる。

サイコロ二つを壷に入れ、出た目の合計の長(偶数)か半(奇数)で勝負だ。むろん、幽霊は左官の長兵衛の名の通り、「長」で勝負する。いざ、壷を開けると、「五、六」の「半」。幽霊はがっかりして消えてしまいそうになるが、

幽霊 「親方、もう一丁、勝負お頼みもうしやす」

熊五郎 「折角だけどそれは断わろうじゃねえか、お前のところに銭のねえのは分かっているんだ」

幽霊 「へへへ、親方、安心してください。あっしも幽霊だ、決して足は出しません」

安永2年(1773)に出版された笑話本の『俗談今歳花時』の一遍である『幽霊』を原話とし、元は上方落語の演目であったのですが、明治末期に三代目・三遊亭圓馬師によって東京に移されたそうです。 本来のものは幽霊が負けた晩はおとなしく消えるが、翌晩に再び現れて「そんなに金がほしいか」と問う熊に対し、「せめてテラ(寺)がほしい」と幽霊が返すというものであったそうです。(「テラ銭」と掛けている)

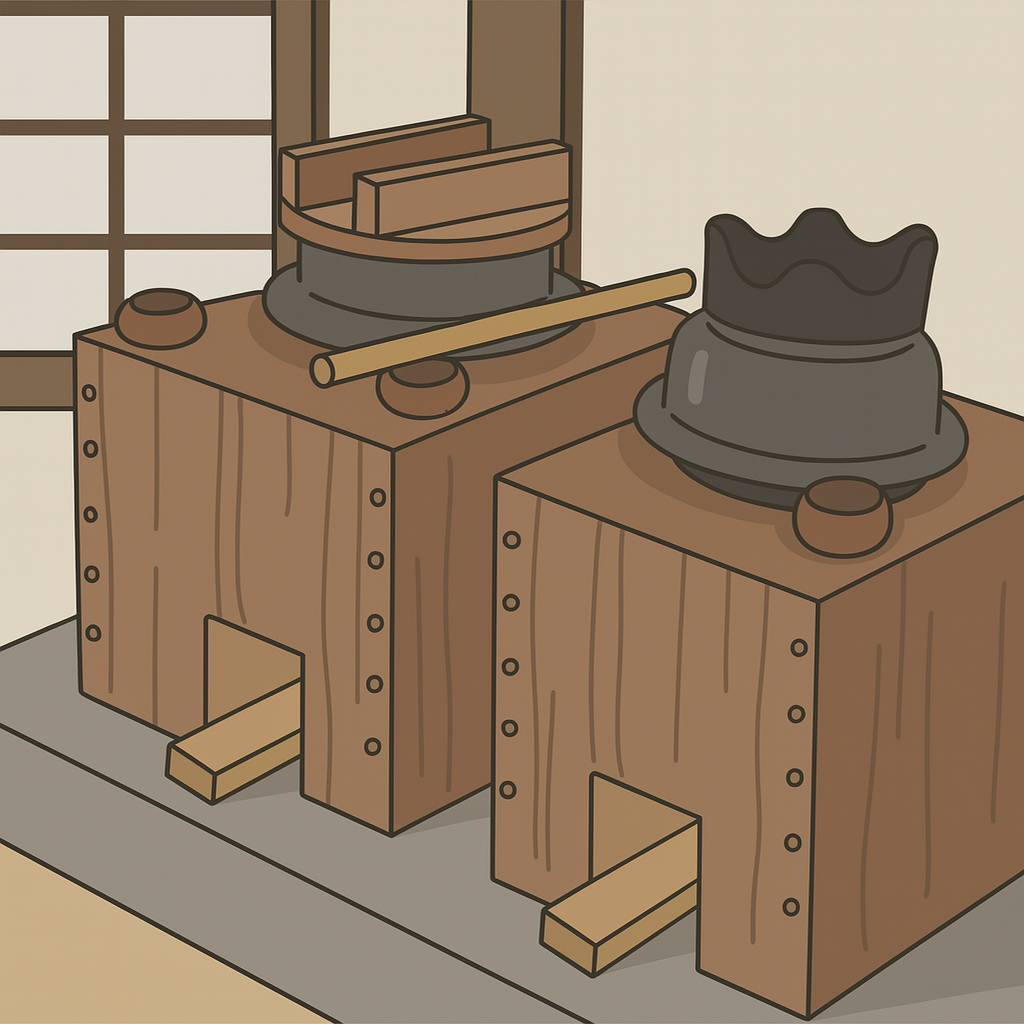

私が最初に聞いたのは七代目・春風亭柳橋師演でした。その時は春風亭柏枝時代でした。「NHK東京落語会」のトリで演じていたのをNHKラジオ「放送演芸会」で聴きました。その月は「噺の継承」という企画だったようでマクラでは最初の師匠の三代目・桂三木助師から教わった時の事を話してました。「師匠はよく稽古してくれた方だが、東京にいる間は忙しくて中々稽古してくれなかったが、地方公演でお供について行くと宿屋で稽古してくれる。『へっつい幽霊』は名古屋で教わった。三回師匠に語ってもらって、覚えたのを酒を飲んでいる師匠の前で語る。そのうちに師匠は酔いが回って大鼾で寝てしまう。(三代目・三木助師の鼾は有名で、側の壁がサラサラ落ちてきたとか) 三回演じているうちに、酔いがさめておきるのだが、師匠曰く『俺を寝かせる芸じゃしょうがねえなぁ。』」 その後で「へっつい」というものに関して丁寧に説明してました。 「『泥』で出来ていて周りを木の枠で囲ってある。持ち運びができるようになっている。昔の人はこれで飯を炊いたり味噌汁をした。江戸っ子はこの『へっつい』に大変銭をかけた。なぜかというと、「こんにちは。」と家に入っていくと先ず目につくのは土間に据えてある「へっつい」、その出来の良し悪しでその家がどれだけの暮らしをしているかがわかったという。」

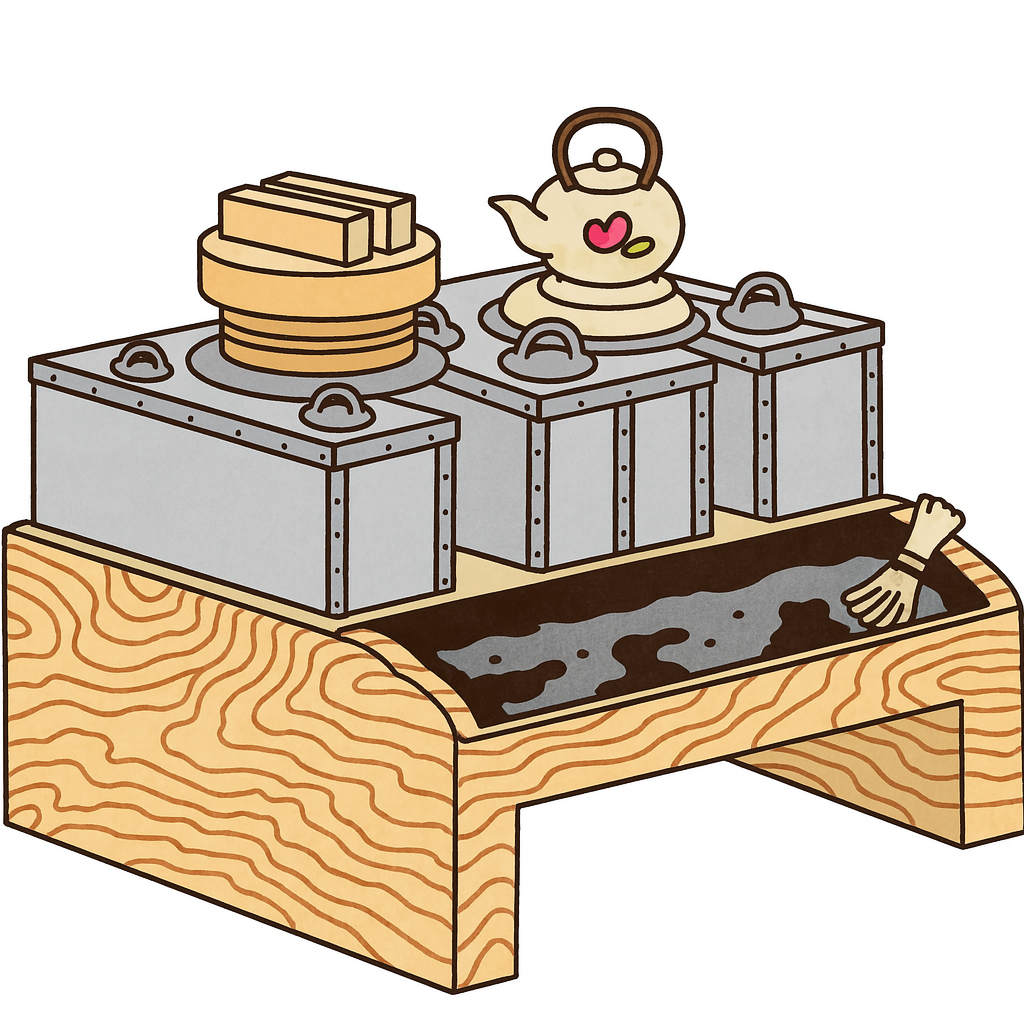

「品川心中」の中で心中し損じて行き場のない金蔵が世話になっている親分の家を訪ねたところ、博奕の真っ最中。「手入れ」と間違えた子分たちが慌ててあちこち逃げ隠れする中で「へっつい」に首を突っ込んで抜けなくなった奴がいて、親分「そいつの頭壊してもいいから『へっつい』は壊しちゃいけねえ。」というくだりがあります。 そのくらい「へっつい」は大事にされた家具なんですね。下の図は鳶頭・親分の家にあった「へっつい」で木の枠は「欅」だったそうですね。

七代目・柳橋師演を聞いた翌々月に、同じ番組でやはり「NHK東京落語会」の中トリで五代目・柳家小さん師が演じた「へっつい幽霊」が放送されたので聴いてみると七代目・柳橋師と噺の展開が違うのですね。

若旦那」の銀ちゃんという人物は登場しないのです。

博奕好きの男がある日、ツキにツキまくり沢山設けたので、新しく「へっつい」を買い替えることを思い立ち道具屋により、ある出来の良い「へっつい」に目をつける。 あるじにいくらと聞くとどうも売りたくなさそうで「潰し」にしてしまおうかと考えているという。 不思議に思った男が事情を聞いてみると、この「へっつい」は店に置いておくとすぐに売れるが、その晩もしくは翌朝早くに「引き取ってくれ」と戻ってくる。 その都度半値で引き取っているので儲かってはいるが、それにしても気味悪いので「潰し」にしようと考えているという。男は決して「引き取れ」とは言わないから売ってくれというと、だったら「無料」で差し上げる代わりに「引き取り」は無しにして欲しいということで話は決まる。「へっつい」を家まで運んでもらって土間に据える。 良い買い物をしたなと銭湯に行ってから一杯飲んでいるうちにトロトロ寝込んでしまう。真夜中に目覚めると土間の「へっつい」から青い陰火が出たかと思うと「男の幽霊」が現れ「うらめしい~。」 怖がりもせずに「てめえに恨みを受ける覚えはねえ。」とやり返す男に「幽霊」は事情を打ち明け始め・・・・・・後は七代目・柳橋師演と同じ展開とサゲになるのですが。

その後も色々な落語家の「へっつい幽霊」を聞きました。 私が聴いた範囲では三代目・桂三木助師、六代目・三遊亭圓生師、ナマで聴いた七代目・立川談志師は前者の若旦那が出てくる型、五代目・古今亭志ん生師、三代目・古今亭志ん朝師、現・金原亭世之介師は後者の型でした。 現・柳家小さん師が三語楼時代に五代目・小さん師とは違う前者の型で演じていたのを文化放送「菊正辛口名人会」で聴いた時は驚きました。 関西では六代目・笑福亭松鶴師演、六代目・笑福亭松喬師演を聞きました。 関西型は「幽霊」が若旦那の前に姿に現す件、熊さんの前で事情を話す件では鳴り物入りでした。

私は子供の時に円谷プロ「ウルトラマン」シリーズや水木しげる先生「ゲゲゲの鬼太郎」を視て育ったせいか、この噺のように「妖怪」「幽霊」などが人間にやり込められる噺って結構好きなんですよね。「化け物使い」「夏の医者」「田能久」などがそうですね。

誠に余談ながら、 私子供の時に、「ウルトラマン」の第十二話「ミイラの叫び」がしばらくトラウマになってました。洞窟から発掘されたおそらくは宇宙人のミイラが蘇生して警備員を二人殺害して逃げ出すシーンがあったのですが、それが怖くて・・・・・・・。

夢の中に3〜4回出てきたように思います。私が夜中に暗い廊下を歩いていると上の図みたいなミイラ怪人に出くわして・・・・・・・・・。最後、科学特捜隊のアラシ隊員のスパイダーショットで倒された場面は可哀そうな感じがしましたが。

今回は昔の人が日常的に使っていた「へっつい(竈)」から「幽霊」が出る怪でしたが、「幽霊」が出る噺は「応挙の幽霊」「皿屋敷」「反魂香」「三年目」とあります。これらの噺にもおいおい触れて行きたいと思ういます。

お暑い日が続きますが、お身体に気を付けて。

熱中症のために自分が「幽霊」になったらシャレにもなりませんから・・・・・・・。

暑い日は水分補給を十二分に。

コメント

昨夜から軽い熱中症で苦労しました。(九郎判官義経、弁慶にしておけ!)

1910年(明治43年)の文芸倶楽部に三代柳亭燕路の『竈の幽霊』の速記があります。

三代圓馬が東京へ移したというのには、いささか疑問を感じます。

10年近く前にこの噺について書いたのですが、そのうちヤフーブログが消滅しちゃいましたので、アーカイブを3年前に掲載しました。

怪談同様夜のお供にどうぞ

【アーカイブ】竈幽霊のこと 東西で違います

https://ameblo.jp/tachibanaya-dasoku/entry-12817832320.html

立花家蛇足さん

コメントありがとうございます。

三代目・三遊亭圓馬師以前に関東で演じていた落語家さんがいたのですね。

六代目・三遊亭圓生師は三代目・圓馬師から教わったそうですから、三代目・圓馬師も「若旦那」が絡んでくる型なのでしょう。

三代目・桂三木助師が誰から教わったか興味ありますね。三代目・三木助師は「ざこ八」は二代目・桂三木助師から受け継いで初代・桂小南師から習い直し江戸前に洗い上げたそうです。

「へっつい幽霊」に関してはどうなのでしょう。

「幽霊」の 名前は五代目・柳家小さん師は「左官の半次」としてました。半ばかり張っていると。