5年ぶりの秋刀魚豊漁。 しかも、北海道の根室で。 地球の温暖化が如何に進んでいるかのあらわれでしょうか? それはさておいて、秋刀魚が大名料理でなくなったというのは素直に喜ぶべきでしょうね。こんなマクラ噺をしていると、今回は「目黒のさんま」が題材かなと思われるかも知れませんが、歌舞伎も好きな私はこちらの噺を取り上げてみたくなりました。

さんま芝居 あらすじ

江戸から旅に出た二人連れ。

、ある漁村の宿屋へ泊る。出て来た食事は獲れたて焼きたての秋刀魚におろし立ての大根おろしをたっぷりそえたもの。

「宿のおかずは三度三度秋刀魚の塩焼きでさすがに飽きちゃった。宿に言ったら今晩は秋刀魚の刺身だと。」 「しょうが無いよ。ここは秋刀魚の本場だ。」 「江戸に帰って赤身で一杯やりたいよ。」

「下の道を大勢、人が良く通るな」 「宿の婆さんに聞いてみよう。どうしたんだい?」 「村の鎮守様でお祭りだ~ね。江戸から化け物の名人が来ているから・・・。」 「誰が来ている?」 「市川團十郎の弟子で市川怨霊と中村無念蔵が来ている。」 「夜はやることが無いから行ってくるか。」

「ここだな鎮守様というのは。」 「何やってんだ?」 「『蔦紅葉宇都谷峠』(つたもみじ うつのやとうげ)、珍しいね、文弥殺しだ」。

「中に入ろうか」。

幕間と見えて色々な物を売りに来ている。 「え~、握り飯は要らんかね~、え~草鞋は要らんかね~、小田原提灯要らんかね~、ロウソクは要らないかね~。」 「おい、すごい物を売りに来るね」 「田舎は夜道が真っ暗になるからね~。」

舞台の方では柝(き)が入って、定式幕がす~と開きます。 舞台は宇都谷峠の殺しの場です。 花道から出て来たのが文弥と、伊丹屋十兵衛。舞台の中央の切り株に腰を下ろして、「文弥さん、昨夜護摩の灰に狙われた、それなる包みの中身は?」、文弥が100両というと十兵衛の心が変わって、貸してくれと言いますが、文弥はたった一人の姉が廓に身を売って作ってくれた金で、これを持って京まで上り官位を貰うお金、家の者達が私の帰るのを待っています。これだけは勘弁して下さい。十兵衛、分かったと言い「ここで別れましょう。峠は下るばかり、気を付けて行きなさい」、「ありがとうございます。十兵衛様」、二あし三足進むところ、後ろから道中差しで「エイッ」。

「ここで殺されても恨み晴らさず居られようかッ」、「ゴメン、文弥さん」、トドメの二太刀三太刀浴びせて、百両を奪い死体は崖下へ転がし、花道に差し掛かったが、煙が出ない。それでは幽霊が出られない。

「親方スイマセン、煙の花火を宿に忘れてきました」 「馬鹿野郎メ、早く煙を何とかしろ」、 楽屋では道具方が夕飯にしようと七輪で秋刀魚を焼いている最中。 それを借りて、舞台の袖に持ち出して煙をモウモウと立ち上げた。 良い塩梅に煙は出たが客席から 「なんだか生臭い煙だな~。」 「昔から幽霊が出るときは生臭い匂いがすると言うゾ。」 「そこが江戸の歌舞伎の芸の細かいとこだ。」

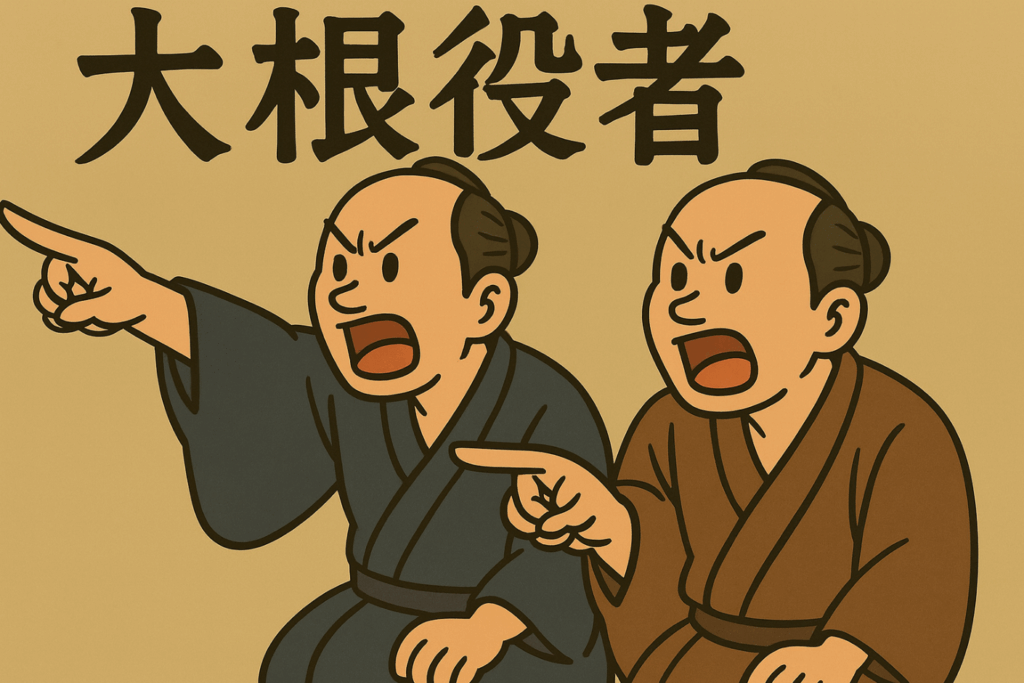

「なんだよう~、裏で秋刀魚焼いているじゃないか。何か言ってやろッ。」 「ようようよォ、秋刀魚の幽霊、生臭幽霊、精進を忘れたか~。」 幽霊役者が秋刀魚の塩焼きが大の好物、お腹が鳴って台詞を間違えた。 「ばんめしぃ~。」

「『ばんめしぃ~』だってよ。この日本一の大根役者~」

「大根、それをオロシて持って来てくれ。」

作者は明治・大正・昭和時代にかけて活躍した落語家の五代目・柳亭燕路師だそうです。 五代目・燕路師は「抜け裏」という噺も創作しているそうです。 また「お見立て」の舞台をカフェーに置き換えたり、「代脈」の往診を人力車で行くという改作を行ったそうです。(六代目・三遊亭圓生師に言わせると医者が人力車に乗るのは違法だったとか。)

「さんま芝居」に関して私が最初に聴いたのは三笑亭笑三師演でした。 NHK東京落語会の高座でナマで聴いたのですが、「並木駒形」の出囃子が流れる中、舞台の袖でツケ打ちまで用意されて、師の意気込みが感じられた高座だったのを覚えています。 笑三師は新作落語をかなり演じてましたが古典落語でも、「三味線栗毛」「りんきの火の玉」「てれすこ」などを手掛けるほか自身の独演会で「死神」を演じた時は高座に笑三師自身が扮した「死神」を映し出すという演出も行ったそうですね。 得意にしていた「四次元列車」は新作落語では初めて「鳴り物」が入る噺でした。

その後、文化放送「菊正辛口名人会」で二代目・三遊亭金翁師演、CDで二代目・三遊亭円歌師演を聴きました。

二代目・金翁師の後は演じ手はいないのかなと思っていたら、現・三遊亭金時師演がネットの「落語ばなし」に載ってました。

「蔦紅葉宇都谷峠」は河竹黙阿弥先生が初代・金原亭馬生師の演じていた人情噺をもとに書き下ろした世話物芝居で、あらすじは以下の通り

貧しい家の娘、お菊は弟の文弥が幼い頃、石の上に誤って落としてしまい失明させてしまう。その償いにお菊は吉原へ身売りして、作った百両の大金を文弥にもたせ、京へ上らせて座頭の官位を取らせようとする。

途中の鞠子宿で胡麻の灰、提婆の仁三は文弥の大金を狙うが、同宿の伊丹屋十兵衛に取り押さえられる。文弥と十兵衛が宇都谷峠まで来たところで、十兵衛は初めて大金のことを知り、自分の主人のために借金を申し入れするが断られてしまう。 一度は考えを改めた十兵衛だったが、結局は文弥を殺して金を奪ってしまう。 だが、その一部始終を見ていたのが辻堂に身をひそませていた仁三であった。

実は十兵衛の主人尾花六郎左衛門と文弥の父小兵衛はお家騒動をめぐる旧敵同士。 しかも、十兵衛の借金はもとはと言えばお家騒動に絡む金子であった。そんな因果関係をも知らず、十兵衛は百両を元手に江戸で居酒屋を開くが、座頭の亡霊が十兵衛とその妻を悩ませるようになり、さらに落とした煙草入れをネタにして提婆の仁三によるゆすりが始まる。 十兵衛は口封じに女房を手に掛けたあと、仁三を鈴ヶ森へ誘い出して殺害するが、かけつけた古今や彦三から事実を知り、因果の恐ろしさに切腹して果てる。

初演は安政3年(1856)市村座で四代目・市川小團次丈(文弥・提婆の仁三)、初代・坂東亀蔵丈(伊丹屋十兵衛)他によって演じられ、大正・昭和時代においては六代目・尾上菊五郎(文弥・提婆の仁三)、初代・中村吉右衛門丈(伊丹屋十兵衛)がベストコンビだったようです。 その後は十七代目・中村勘三郎丈と初代・松本白鷗丈、三代目・市川左團次丈と二代目・尾上松緑丈、十四代目・守田勘弥丈と十三代目・片岡仁左衛門丈、五代目・中村富十郎丈と三代目・実川延若丈というコンビでも演地られている湯です。私は七代目・尾上菊五郎丈と十二代目・市川團十郎丈のコンビで観た事がありますが、善人だとばかり思っていた人間が目の前の大金の心変わりして殺しまでやらかすという過程が恐ろしいですね。

話を「さんま芝居」に戻しますが、私としては残って行って欲しい噺です。煙の花火を忘れたからと言って「秋刀魚」を焼く七輪の煙で「幽霊」を出す発想も面白いし、「秋刀魚」好きの「幽霊」役者が思わず「晩めしいい。」と言ってしまうのも滑稽だし、「大根役者」と言われて「オロシにしてくれ」というやり取りも粋だと思います。

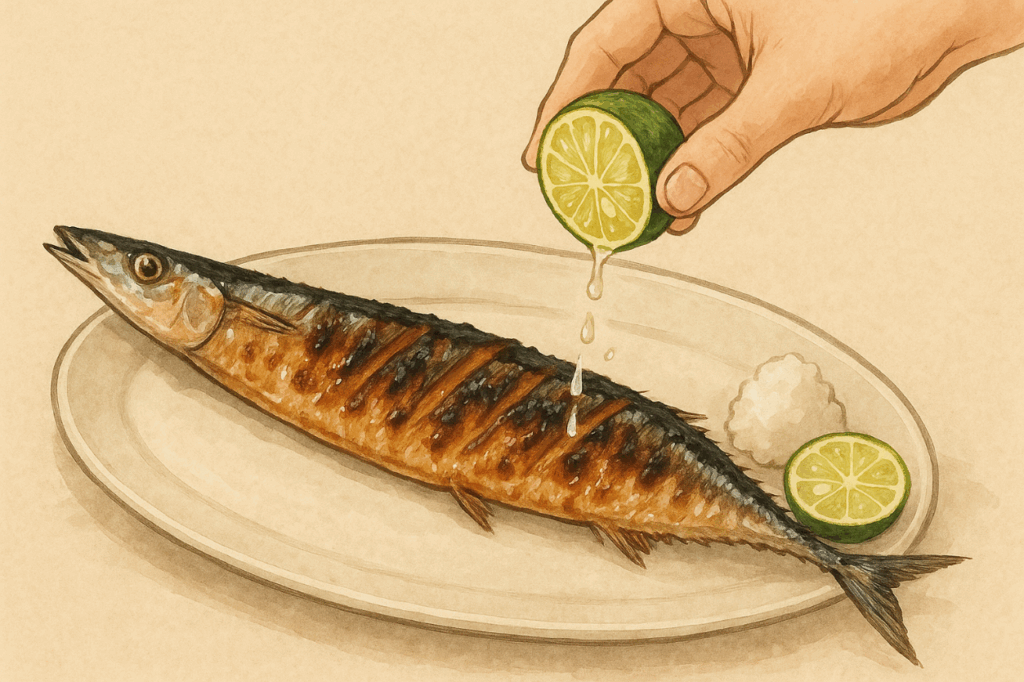

「秋刀魚」の付け合わせというと「大根おろし」と「醤油」が定番にようですが、佐藤春夫先生の「秋刀魚の歌」の「そが上に青き蜜柑の酸をしたたらせてさんまを食ふは」の一節を読むとスダややカボスの絞り汁でも食べてみたくなりますね。

コメント

『さんま火事』なんてのもありましたね。

この時期のさんまは大型の棒受け漁ですので、はらわたに鱗を飲んでいることが多いです。

ただし新鮮なので鱗の歯触りを我慢すれば、はらわたも旨いです。

八月初旬までは、刺し網漁なので鱗は飲んでません。

はらわたを本当に楽しむなら刺し網漁がベストでしょうが、刺し網なので鮮度に差が出ます。素人には中々目利きが難しそうです。

刺し網のさんまは明確なえら周辺に刺し網の跡がありますので、来年にでも探してみるのも一興でしょう(^^)

立花家蛇足さん。

コメントありがとうございます。

刺し網漁、棒受け漁と聞いたことはありますけど、あまりどう違うかと意識したことがないですね。

秋刀魚のはらわたは捨てるのが面倒臭いから、少々こらえて食べている感もありますが、やはり佐藤春夫先生の「秋刀魚

苦いか塩っぱいか」の一節を読んでみるとはらわたの苦味も味わってみるべきものなのかななんて思ってしまいます。

ネットで見たら棒受け漁が秋刀魚漁の主流だと記してありました。

市場に出回っている秋刀魚の大部分は鱗を飲んでいるということですかね。

そいつを探りながらはらわた食べてみるのも一興ですかね。

とはらわたの苦味も味わってみるべきものかななんて思ってしまいます。