8月3日(日)のNHKテレビ「桂文珍の演芸図鑑」で現・三遊亭わん丈師が「お見立て」を演じてました。「大河ドラマ『べらぼう』の舞台になっております『吉原』という男の遊び場所‥‥‥。」と噺の本筋に入っていきました。

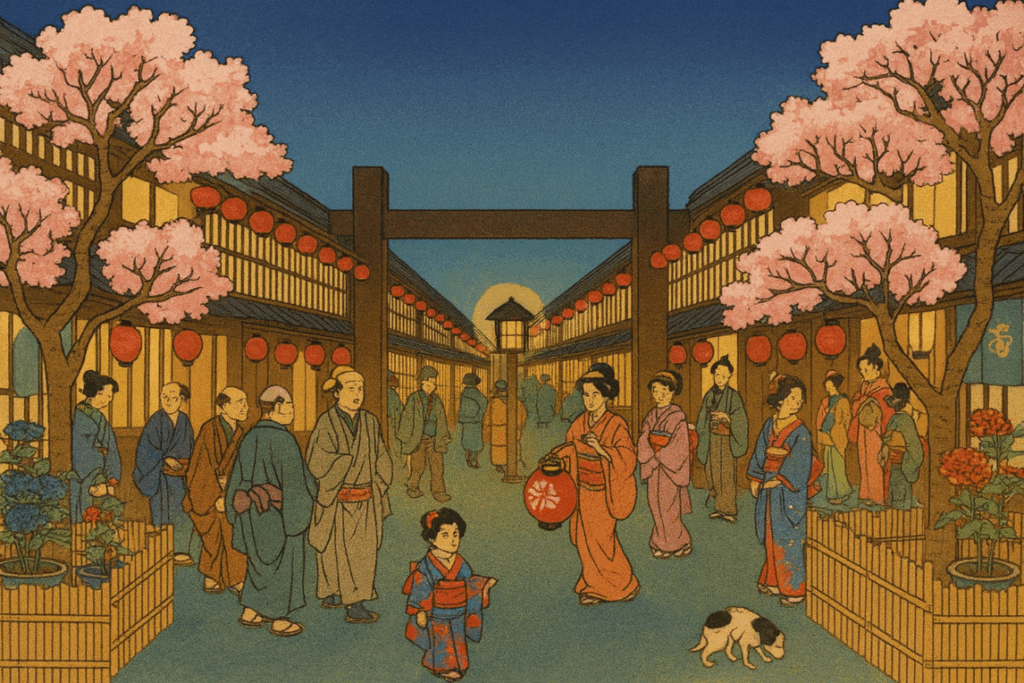

あのドラマで「吉原」という遊郭がどんな感じのところでつあったか大体わかったという人もいるのではないでしょうか。また、「花魁」というと小芝風花ちゃんや福原遥ちゃんをイメージしてしまう人もいるのではないでしょうか。https://mag.japaaan.com/archives/241453/2/amp https://news.yahoo.co.jp/articles/54204363d5c8b1fb10f66651183ae4cc570a9943

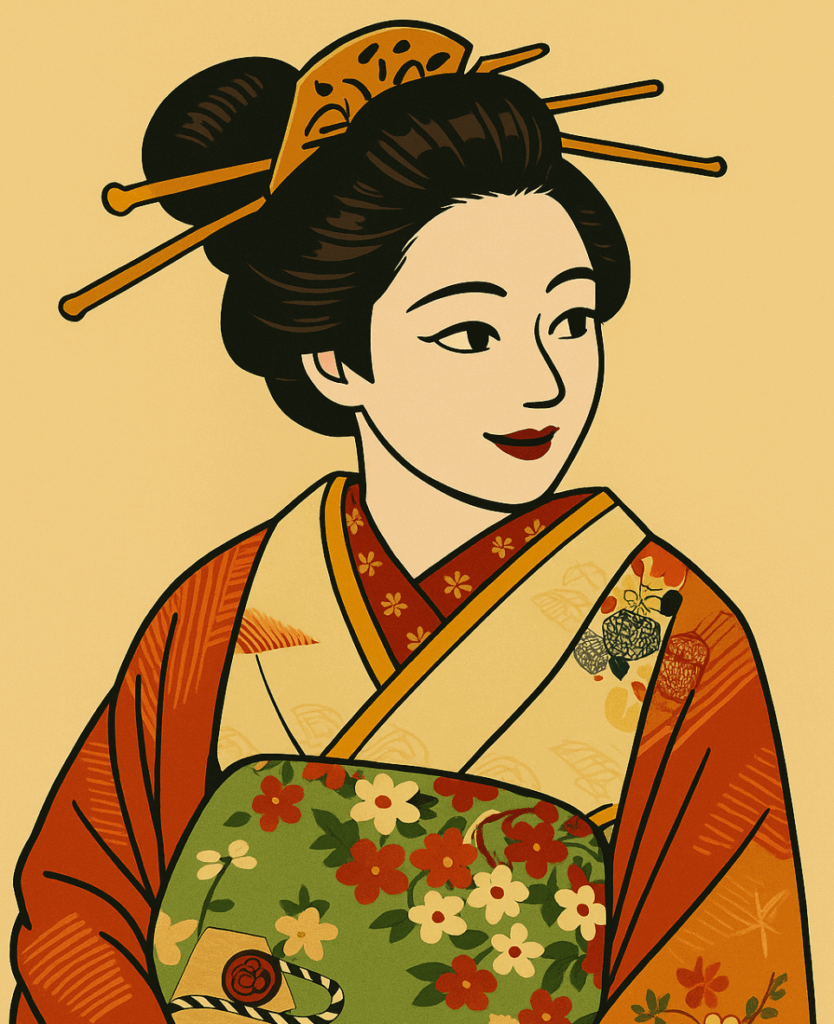

彼女たちみたいな女性が「敵娼(あいかた)」ということになったら私のような堅物(?)でもついつい入れあげてしまうかも。とくに福原遥ちゃんはNHK-Eテレビの「クッキングアイドル アイ !マイ!まいん!」のイメージ強いですからね。

私はあのドラマは録画はしたものの全部視切れているわけではないのですが、廓で用いられた言葉についてはどれだけ説明されたのでしょうか。 「お見立て」「お直し」等の言葉については廓の言葉の意味はまず現代では残ってないでしょう。 「見立て」というと歌舞伎や日舞では手近にあるものを自分の想像の中にあるものとして扱うことを指します。 大ヒット中の映画で李相日監督「国宝」の中で主人公たちが踊る「京鹿子娘二人道成寺」という歌舞伎舞踊の中で「〽真如の月を眺め明かさん」という件で白拍子が被っていた金色の「烏帽子」を「月」に見立てて見上げる振りがあります。 落語でも「扇子」を「煙管」や「箸」に見立てて仕草を行いますけどね。ところが昔、吉原などの遊郭で使われていた「お見立て」とは現代でいう「ご指名」のことなのですね。

上の図のような張り見世に敵娼(あいかた)にすべく遊女を探しに来た男性客に「若い衆」は「よろしいのを『お見立て』願います」と登楼を促したそうです。そして客の方で上(右奥)から◯枚目(番目)の妓(こ)がいい。」と「お見立て」するわけですね。

この「若い衆」も宵のうちは「牛(妓夫太郎)」となり、

朝は「馬(付け馬)」になるという。

SF用語を借りるなら「ミュータント」? →ちょっと違うかも。

何はともあれ「お見立て」のあらすじを以下に。

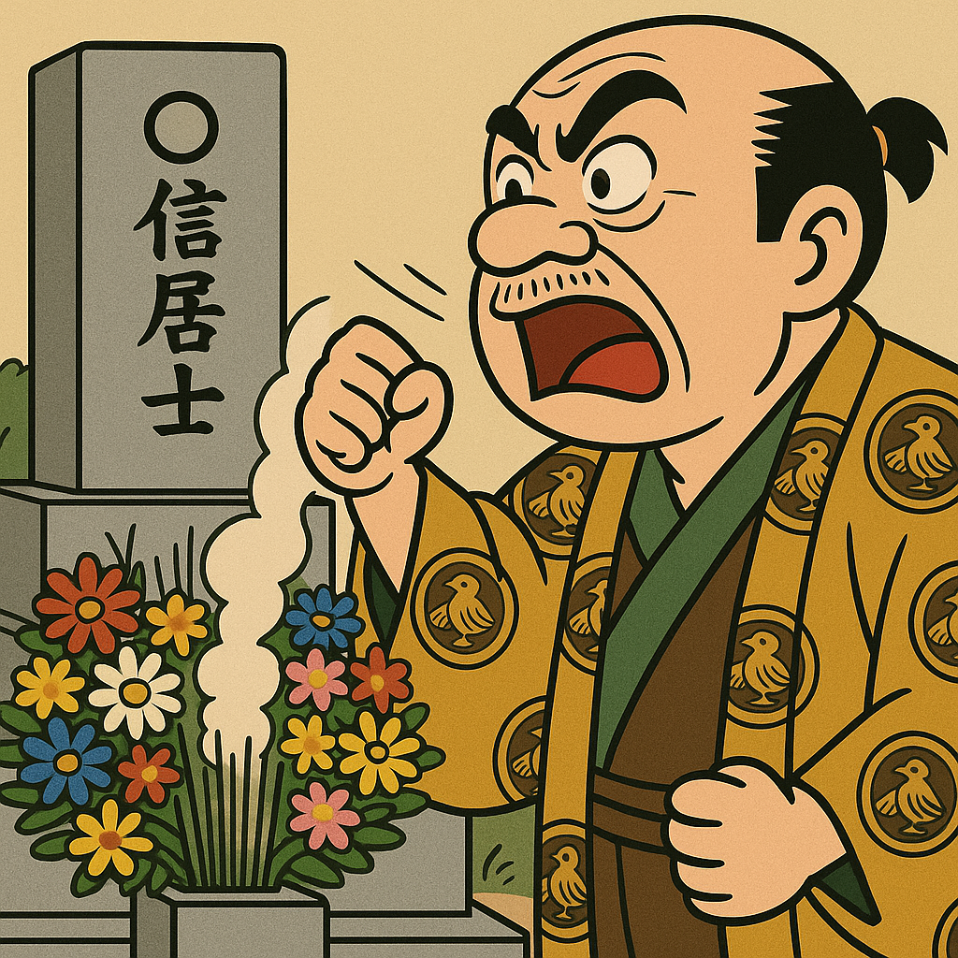

吉原の花魁喜瀬川、久し振りに大嫌いな田舎者の杢兵衛(もくべえ)大尽が来ているので機嫌が悪い。なにしろ顔を見るだけで吐き気がし、虫酸が走り震えが来て止まらないほどで、いくら商売とはいえいやな者はいやなのだ。

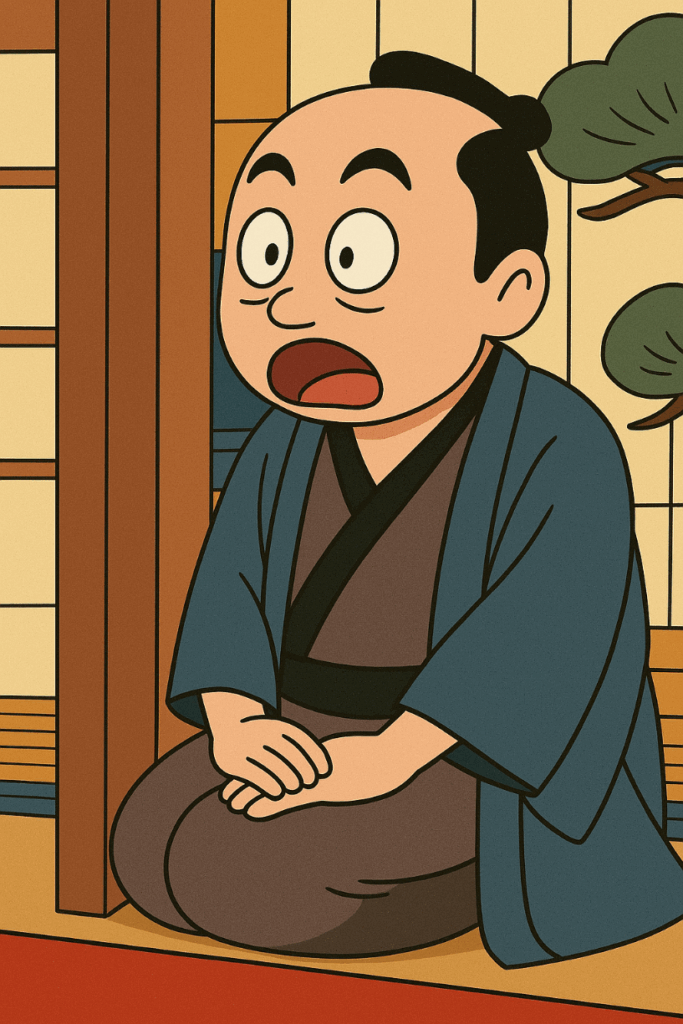

一方の杢兵衛大尽、喜瀬川にメチャ惚れ、ベタ惚れのバカ惚れで、嫌われているのをまったく気づかず、年季が明けたら、「夫婦(ひぃいふう)になる身」なんて勝手に思っているから始末におえない。

喜瀬川は若い衆の喜助に、「病気だと、ごまかして追い返しとくれ」と頼むが、杢兵衛大尽、「病気なら見舞いに行ってやんべえ、病院はどこだ」とひるまない。喜助は客の見舞いは吉原ではきつい御法度になっていると、うまく切り抜けたつもりが、杢兵衛さん、「それなら国元の兄が来たと言えばいい」と、引き下がらない。困った喜助が喜瀬川に取り次ぐと、「めんどうだから、死んだと言っておしまいよ」と、どっちもどっちだ。

喜助が「言いにくい事ですが、喜瀬川花魁は亡くなりました。恋い焦がれ、惚れぬいた杢兵衛大尽が長い間顔を見せないので、やせ細って焦がれ死にしました」なんて白々しい言いぐさに、杢兵衛大尽、「喜瀬川がまだそこらに居るような気がするが」、そりゃあそうだ近くでピンピンしているのだから。

杢兵衛さん「死んだんでは仕方ねぇ、帰(けぇ)るとしようか」で、二人の間を行ったり来たりの喜助もほっとするのも束の間、「一度帰るとなかなか出て来れねぇから墓参りすべぇ。寺はどこだ」と来て、喜助も言葉に詰り、「墓は山谷か?」に、うっかり「はい、そうです」と答えてしまった。

これを聞いた喜瀬川、「馬鹿だねぇ~、そんな近いとこ。同じ言うなら、肥後の熊本とか稚内とか言えばいいのに。山谷に行って好きなお寺で好きなお墓を案内してあげな」と依然、ふてぶてしく、しゃあしゃあしている。

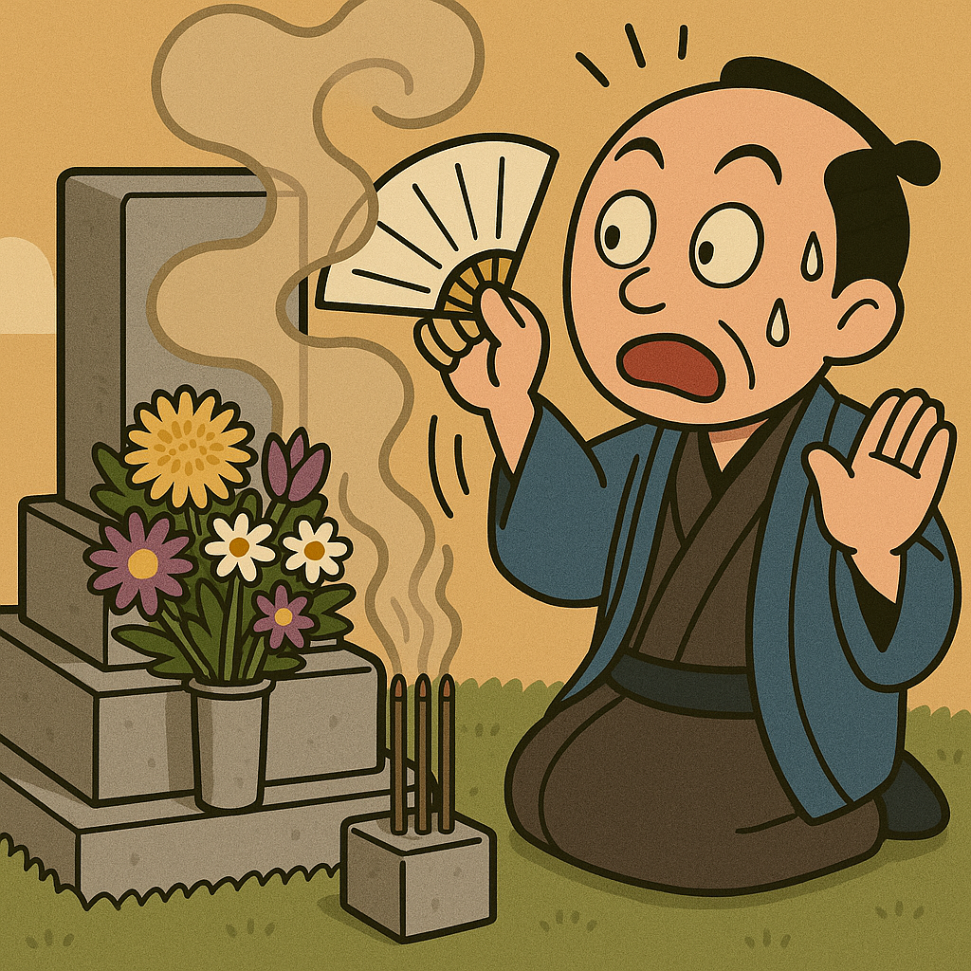

喜助の案内で吉原を出て山谷に来た杢兵衛さんに、喜助は「どの寺にしましょうか」なんて無責任で投げやりだ。 喜助は適当な禅寺に入り、線香と花を大量に買い込んだ。墓場に入っていい加減に、この墓が喜瀬川花魁の墓だと言って、墓石の回りを花で埋め、線香を松明(たいまつ)のように焚いて墓石を煙に巻く。

杢兵衛さんは墓の前で涙ながらに線香を上げて手を合わせる。ノロシ(狼煙)のような線香の煙と花の間からひょいと戒名を見ると、「○○○信士 天保三年」で、男で昔の墓でふざけるなだ。次のは「○○○童子」で子どもの墓、その次のは「陸軍歩兵上等兵・・・」で、このでたらめさにあきれた。

杢兵衛 「いってぇ、喜瀬川の本当の墓はどれだ」

あ喜助 「へえ、よろしいのを一つ、お見立て願います」

原話は1808年(文化5年)出版された笑話本『噺の百千鳥』の一編「手くだの裏」。 共立女子短期大学教授武藤禎夫先生は1811年(文化8年)刊行の『種が島』に掲載された同題の「手くだの裏」(田舎の僧侶の客を嫌う遊女(新造)が、自分は死んだと伝えさせると、僧が「それでは戒名を授けよう」とそれを書いて退散し、後で戒名を見ると「毎夜名代新造」と書かれていたという内容)を「原話と見られる」としています。

「お見立て」に関しては私は最初に四代目・三遊亭圓彌師演が角川文庫「古典落語」に掲載されているのを読みました。その後、NHKラジオ「放送演芸会(NHK東京落語会)」で十代目・金原亭馬生師演を聴きました。ナマでは「NHK東京落語会」で四代目・春風亭柳好師演、現・桂南喬師演を聴き、文化放送「菊正辛口名人会」で桂歌丸師演も聴きました。CDでは六代目・春風亭柳橋先生も聴きましたね。 私としてにインパクトとして深いのは四代目・春風亭柳好師演ですね。杢兵衛大尽の描き方も師ならではでしたし、喜瀬川花魁、喜助のやり取りも独自の面白さがありました。十代目・馬生師演の花魁・若い衆・大尽の色分けもやはり「ならでは」の面白さがありました。 今回、現・わん丈師演の墓参りの件で「ポチの墓」というのも意表を突かれました。

サゲの可笑しみは「よろしいの一つをお見立てください。」→「好きな墓を選んでください。」というシュールな可笑しみというよりも、杢兵衛さんに「喜瀬川の墓はどれだ!?」と責めたてられた喜助がパニックのあまり商売用語の「お見立てを願います。」という言葉を、「墓場」という場違いな場所で発してしまうところにあるわけですね。 「お見立て」という言葉を「ご指名」に置き換えるとピンと来やすいと思います。 ズラリとならんだ「墓石」を指し示し

ってのはどう考えても「場違い」甚だしいですからね。

だからといって「お見立て」のサゲを「ご指名」に変えて演じたら本当の意味でウケるかも知れないけど、「ブチ壊し」もいいとこですからね。 四代目・柳好師はマクラで「お見立て」とは何か?を説明してました。 「お見立て」のサゲの本当の可笑しみを伝えるのはマクラでの仕込みがやはり必要なのですかね。

「お直し」もその言葉の意味を知らずに五代目・古今亭志ん生師演、三代目・古今亭志ん朝師演を面白いなと聴いてました。六代目・三遊亭圓生師や三代目・志ん朝師の「居残り佐平次」を聴いて「お直し」は現代でいう「延長」のことなのだなと理解しました。 「お茶を引く」の言葉は一部残っているようですね。風俗などでその店にお客が全く来ない日は働いている女性たちは「お茶代」という金をもらって帰るらしいですからね。 NHK大河ドラマ「べらぼう」より以前にテレビ朝日の「必殺シリーズ」でもかなり「吉原」の遊郭は登場しますから、ドラマ視ている人は情景はイメージできるでしょうけど「廓」の言葉を正しく理解させられるかどうかは「演者の腕」ということになるでしょうね。

最後、また「唐茄子」の話になりますが、昨晩、100%アップルジュースで煮てみました。

オレンジジュース煮に比べて酸味は穏やかでしたが、唐茄子の自然の甘味とやはりうまく融け合ってました。

小さい子供さんに食べさせたら「美味しい」と言ってくれるかな。

暦は「立秋」を迎えましたがまだ暑い日が続きます。 身体を大事にしましょう。

コメント

あたくしにとって、花魁役といえば名取裕子(映画 吉原炎上)と中谷美紀(ドラマ JIN-仁-)ですね。

小芝風花は東野圭吾原作のドラマ「天使の耳」で、福原遥はなんといっても「ゆるキャン△」です。

そして、ドラマ「べらぼう」では、裸で浄閑寺に投げ込まれた遊女役のセクシー女優吉高寧々ですね

喜瀬川花魁、朝日楼内本名中山みつとして『三枚起請』に登場しますが、明治10年の吉原細見では同時に四人の喜瀬川という遊女が紹介されてます。

有名どころでは、鰍沢に出てくる熊蔵丸屋(丸屋熊蔵)に座敷持ち(昼夜で二分、夜のみは一分の揚代金)で喜瀬川花魁が出て来ます。

最初に喜瀬川花魁が登場したのは、条野採菊作、圓朝口演『政談月の鏡』(博文館 明治25年)だと思います。

立花家蛇足さん

コメントありがとうございます。

「吉原炎上」「JIN」共に見てなくて、名取裕子さんや中谷美紀ちゃんの花魁姿は雑誌やネットで見て、良いなと思ったレベルです。

「花宵道中」の安達祐実ちゃんの花魁姿見た時は「あの名子役の祐実ちゃんが・・・・。」という想いでしたね。

喜瀬川花魁はNHKテレビ「超入門 落語 the movie」で「お見立て」がドラマ化された時に前田敦子ちゃんが演じていたのを視ましたが、ワガママな感じのところが合ってましたね。