猛暑の続く中、特にTVニュース番組では「熱中症対策」をさかんに呼びかけてますね。 「エアコンをつけてください。」なんてセリフは以前はニュース番組のアナウンサーから出るセリフではなかったと思うのですがね。

冷房のなかった時代の暑さの凌ぎ方と言いますと、落語で聞くかぎりでは「酢豆腐」で暑くて寝苦しい夜に「菓子屋の縁台」に涼みに行ったなんて下りがあります。 夕暮れ時に家の庭や路地などに置かれた「縁台」での夕涼みは日中の暑さを忘れさせてくれる、江戸時代からの夏の風物詩の一つのようですね。

商家では夏場、店先や軒先に涼をとるために「縁台」をしつらえることが多く、夕方になるとそこに人が集まり世間話をするのが日常でした。 江戸〜明治時代にかけての「縁台」は、単なる腰掛けではなく、町内の社交場・井戸端会議の延長線のような役割を果たしていたようですね。 「今日も暑いねぇ」「子供がまたいたずらしてね」なんて、日常のぼやきや相談ごとが自然に交わされました。 特に菓子屋、茶屋、雑貨屋などの店先に置かれた縁台は、夕方になると涼しい風が通り、自然と人が集まったそうで。

店の主人も「いらっしゃい」と構えるというより、近所付き合いの延長で世間話の相手をしていたと言います 店主が涼む人に水羊羹を出したり、団扇を貸したりするような情景も、よく浮世絵や小説に登場するようで。

夕涼みの時に「打ち水」をすると、まいた水が蒸発するときに気化熱として熱が奪われ、温度を下げる効果があります。 「打ち水」も夏の季語の一つですね。作者が誰かはわかりませんが随分以前にこんな句をTVで紹介していたのを覚えてます。

打ち水の後に悔しき俄雨

涼みの中で一番贅沢なのは舟に乗ってですかね。

私も地方に住んでいた時に一度、夏場に仲間内で舟を一艘借り切って「鵜飼見物」をしたことがあったのですが、小舟に乗って川を行く涼しさと言ったらなかったですね。

「舟遊び」とは落語で聴いていても贅沢な遊びだなとは思います。 「船弁慶」などは清水の舞台から飛び降りた気分で仲間内でその当時三円の割り前を出して舟を一艘借り切って芸者まで呼んでどんちゃんやるわけですし、「船徳」の若旦那もそういう遊びにはまりすぎて勘当されたわけだし。

「舟遊び」も四季それぞれに楽しみ方はあるようでうが、今回は「夏」の「涼み」としての「舟遊び」をネタのネタにしている噺を取り上げたいと思います。

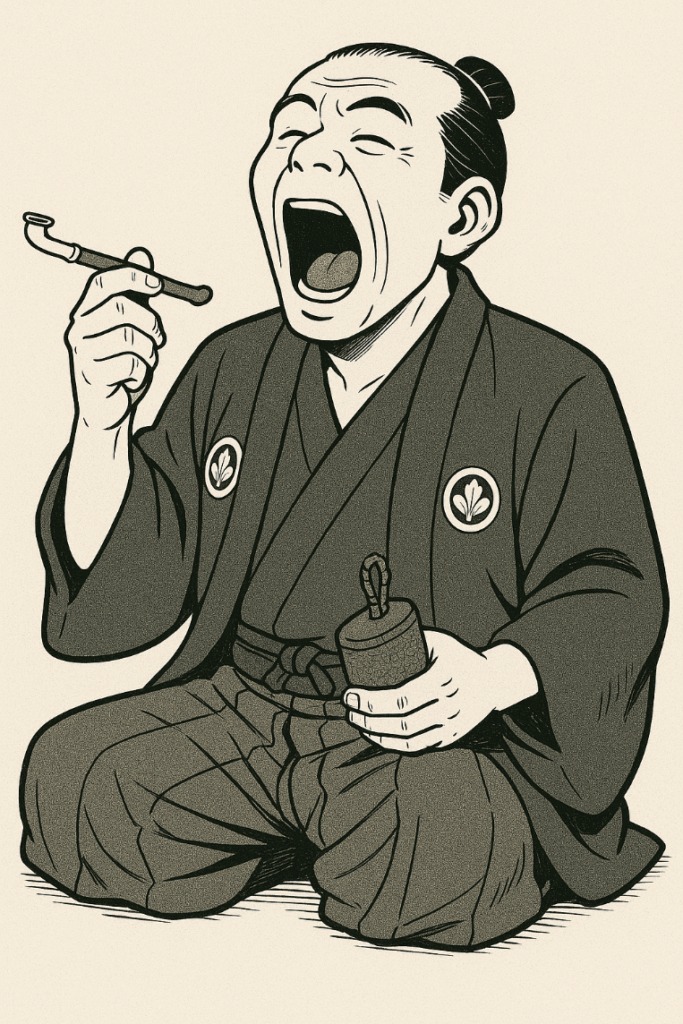

あくび指南

横丁にあくびの指南所ができた。一人じゃ行きにくいので、「あくびなんて月謝を払って習うもんじゃねえ」といやがる友達を引っ張って教わりに行く。

早速、あくびの稽古が始まる。師匠は春夏秋冬のあくびがあり、春は咲き乱れる花を見ているうちに出るあくび、秋は月見をしながら、冬はこたつの中で出るあくびだが、セリフが長過ぎて初心者には難しいので夏のあくびを教えるという。

隅田川の首尾の松あたりに舟がもやってある心持で、男は何度も練習するが、ぎこちなくて上手くできない。一日舟に乗っていて退屈して出るあくびの指南が始まる。

キセルをこう持って、体を揺れ加減にして、「おい船頭さん船を少し上手へやってください。これから堀へ上って一杯飲んで、晩にゃ、仲(吉原)へでも繰り込んで遊ぼうか。舟もいいが長く乗っていると退屈で退屈で、あ~ぁ(あくび) ならねえ」、こんな調子だ。

男は何度も練習するが、ぎこちなくて上手くできない。

待っていた友達はこれを見て、「教せえてる奴も、覚えてる奴もあきれた野郎だねえ。てめえたちはそんなことを言っていりゃあいいけれど、こうやって待っているもんの身になってみろ。退屈で退屈で、あ~ぁ ならねえ」

師匠 「ああ、お連れさんはご器用でいらっしゃる」

寄席落語の始まった文化初年(1904頃)から口演されてきた古い噺で、泥棒指南、色事指南、地口指南など、同型の噺が消えた中でただ一つ残っている噺だそうです。

私は最初に聞いたのは三代目・古今亭志ん朝師演でした。 その時は「『あくび』」を教え教わるなんて変わった発想の噺だなと思う一方でサゲはよくできているなと思いました。 聴いているお客があくびをしているのを見て「あのお客様はご器用だ。」という下げ方もあったようですが。その後、八代目・三笑亭可楽師演、五代目・柳家小さん師演、六代目・蝶花楼馬楽師演、十代目・金原亭馬生師演、十代目・柳家小三治師演、現・三遊亭鳳楽師演で聴きました。関西の「あくびの稽古」も初代・橘ノ圓都師演、三代目・桂文我師演をCDで聴きましたがこちらは縁台の「へぼ将棋」を見ていて「あくび」が出るという稽古の設定になってますね。

関東の「あくび指南」は三代目・三遊亭小圓朝師のように稽古の部分をあっさりやってサゲに持っていく演り方と五代目・古今亭志ん生師のように稽古のセリフの中の「吉原に遊びに行って。」から、自分と吉原の馴染みの女の惚気話に脱線してしまうという演出があります。 三代目・小圓朝師演と五代目・志ん生師演は本で読んだだけで、前者を読むと地味で面白くない演出だなと思えます。 しかし、筑摩書房「古典落語 金馬 小圓朝集」での小島貞二先生の解説によると、高座での三代目・小圓朝師は「あくび」の師匠と教わる男の対比の面白さで客席を笑いの渦に巻き込んでいたそうです。 「これが本当の『芸の力』ではないだろうか。」と小島先生は記してました。

地味で面白くなさそうな噺でも演者のセンス次第であるという良い例でしょうね。

暦の上では間もなく、立秋を迎えますがまだ暑い日が続きます。 身体に気をつけましょう。

前回、「唐茄子」の「牛乳煮」「マーマレード煮」について記しましたが、ネットで色々調べてみたら「オレンジジュース煮」も載っていたので試してみました。

いちょう切りにした唐茄子を大匙一杯の砂糖と200gほどのオレンジジュースとともに中火で10分、弱火で20分近くかけて煮込みましたが、唐茄子の自然な甘みとオレンジジュースの酸味がうまく融け合って美味しかったです。

コメント

『あくび指南』、客席であくびをしても噺家が喜ぶ唯一の噺?

圓朝もいくつか指南物を創作しましたが、ほぼ絶滅しました~。

かぼちゃ、旨そうですね

立花家蛇足さん

ありがとうございます。

記憶が曖昧なので記事には書かなかったのですが、「あくび指南」を演じる時はお客様に「あくび」させるぐらいでないと駄目だとか四代目・柳家小さん師が言ったとか言わなかったとか。

かぼちゃの煮物というと私は酒、醤油、味醂などで煮るという固定観念が強いですからね。

オレンジ煮の美味さには自分で作って驚きました。

余談ながら、今日近所のス−パ−でかぼちゃ買おうとしたら、1/4カットしたのが約300円。

与太郎さんが見たらどう思いますかね。

あれで「上見て売れ。」ということになったら、かぼちゃは高級食材になってしまいそうですな。