怪談噺の時期と少し違いますが、現在の寒い時期の噺ですので。

江戸時代、本所南割下水付近には夜になると二八蕎麦の屋台が出たが、そのうちの1軒はいつ行っても店の主人がおらず、夜明けまで待っても遂に現れず、その間、店先に出している行灯の火が常に消えているという。この行灯にうかつに火をつけると、家へ帰ってから必ず不幸が起るという。やがて、この店に立ち寄っただけでも不幸に見舞われてしまうという噂すら立つようになった。

本所七不思議の一つ「燈無蕎麦(あかりなしそば)」

私が今まで読んだり聞いたりしてきた怪談・奇談は「そばや」さんが絡んでいるケースが結構あるのですよね。

NHK連続テレビ小説の次々回作の「ばけばけ」のヒロイン(高石あかり)の夫(トミー・バストウ)のモデルである小泉八雲(ラフガディオ・ハーン)の「怪談」の中の「貉」がそうですね。

京橋に住むある商人がある晩おそく赤坂へ続く紀国坂を急いで登って行くと、ただひとり濠の縁に踞んで、ひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して、商人は足をとどめ、自分の力に及ぶだけの助力、もしくは慰藉を与えようとした。女は華奢な上品な人らしく、服装も綺麗であったし、それから髪は良家の若い娘のそれのように結ばれていた。――「お女中」と商人は女に近寄って声をかけた――「お女中、そんなにお泣きなさるな!……何がお困りなのか、私に仰しゃい。その上でお助けをする道があれば、喜んでお助け申しましょう。」(実際、男は自分の云った通りの事をする積りであった。何となれば、この人は非常に深切な人であったから。)しかし女は泣き続けていた――その長い一方の袖を以て商人に顔を隠して。「お女中」と出来る限りやさしく商人は再び云った――「どうぞ、どうぞ、私の言葉を聴いて下さい!……ここは夜若い御婦人などの居るべき場処ではありません! 御頼み申すから、お泣きなさるな!――どうしたら少しでも、お助けをする事が出来るのか、それを云って下さい!」徐ろに女は起ち上ったが、商人には背中を向けていた。そしてその袖のうしろで呻き咽びつづけていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いて説き立てた――「お女中!――お女中!――お女中! 私の言葉をお聴きなさい。ただちょっとでいいから!……お女中!――お女中!」……するとそのお女中なるものは向きかえった。そしてその袖を下に落し、手で自分の顔を撫でた――見ると目も鼻も口もない――きゃッと声をあげて商人は逃げ出した。

一目散に紀国坂をかけ登った。自分の前はすべて真暗で何もない空虚であった。振り返ってみる勇気もなくて、ただひた走りに走りつづけた挙句、ようよう遥か遠くに、蛍火の光っているように見える提灯を見つけて、その方に向って行った。それは道側に屋台を下していた売り歩く蕎麦屋の提灯に過ぎない事が解った。しかしどんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、以上のような事に遇った後には、結構であった。商人は蕎麦売りの足下に身を投げ倒して声をあげた「ああ!――ああ!」

「これ! これ!」と蕎麦屋は荒々しく叫んだ「これ、どうしたんだ? 誰れかにやられたのか?」

「否、――誰れにもやられたのではない。」と相手は息を切らしながら云った――「ただ……ああ!――ああ!」……

「――ただおどかされたのか?』と蕎麦売りはすげなく問うた「盗賊にか?」

「盗賊ではない――盗賊ではない。」とおじけた男は喘ぎながら云った「私は見たのだ……女を見たのだ――濠の縁で――その女が私に見せたのだ……ああ! 何を見せたって、そりゃ云えない」……

「へえ! その見せたものはこんなものだったか?」と蕎麦屋は自分の顔を撫でながら云った――それと共に、蕎麦売りの顔は卵のようになった……そして同時に灯火は消えてしまった。

街灯というものがなかった時代、暗くて寒い夜道で「夜泣き蕎麦屋」の行燈などの灯かりを見るとほっとするのが人間の心理でしょうね。そんな心理の隙をついてくるのが「貉」の話でしょうね。

落語では「のっぺらぼう」の題で演じられてますね。

主人公は小間物屋の吉兵衛さん。得意先のお屋敷での商いの帰りの夜道で先述の「貉」のように泣いている娘、屋台の蕎麦屋ののっぺらぼうに遭遇した後で、大急ぎで家に帰り出迎えた自分のカミさんに話をすると、カミさん「こんな顔だったかい?カミさんの顔ものっぺらぼう。驚いたのなんの。気を失って、そこにバッタン。 「チョイとお前さん、起きておくれよ。お前さん!」、「ここは何処だぃ~」、「ヤダよ。気味の悪い声出して。うなされていたから起こしたの。何か悪い夢でも見ていたんじゃ無いの」、「夢。夢か。夢で良かった。今日はお屋敷に行っただろう」、「行ってませんよ。品物が無いって休んだじゃないか。夕方からそこで飲み始めて、寝ちゃったんじゃないか」、「これはハッキリした長い夢見ちゃったな。」と娘、蕎麦屋ののっぺらぼうに出会った夢の話をする。「そこまでは良いんだ。帰ってみると、お前までのっぺらぼうなんだ。こんなのっぺらぼうと夫婦かと思ったらゾーッとして・・・」、「やだよ、この人は・・・、何年一緒に暮らしているんだぃ。気味の悪い事言って。私がのっぺらぼうの訳が無いじゃ無いか。本当かい。夢の中で私がのっぺらぼうだったのかぃ。私がぁ・・・、じゃぁこんな顔かい」、ヒョイと見ると、またまたカミさんの顔がのっぺらぼう。驚いた吉兵衛さん、また気絶して・・・。

「チョイとお前さん、起きておくれよ。お前さん!」。 これを繰り返すから、この噺は延々と終わりがありません。世にも恐ろしい話で失礼します

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」 「枯れ尾花」ではなく普通にまじめに商いをしている屋台の「二八蕎麦屋」が「幽霊」の正体だったという噺が「おすわどん」ですね。

浅草阿倍川町の呉服商、上州屋徳三郎と女房のおそめは人も羨む仲睦まじい夫婦だったが、おそめは病いの床につき呆気なく死んでしまった。

徳三郎は嘆き悲しむが、一周忌も終り親類縁者は再縁を勧める。気の進まない徳三郎だが、相手が奥で働いている女中のおすわで、気立ても器量もよく、おすわどんと呼ばれ店の者にも評判のいい働き者。おすわなら気心も知れているし、先妻おそめも可愛がっていたので許してくれるだろうと、後添えにし、以前にも増した仲の良い夫婦が出来上がった。

ちょうど二十日過ぎた夜更けに、徳三郎は小用に立って部屋に戻るとき、表の戸を「パタパタ、パタパタ」と叩くような音がし、それに続いて、「おすわど~ん、おすわど~ん」と呼ぶ声が聞こえてきた。その夜は気にも留めなかったが、それからというもの毎夜、「パタパタ、パタパタ」、「おすわど~ん、おすわど~ん」が続き、徳三郎は先妻のおそめが恨んで出て来たのかと思うようにもなった。

「パタパタ」、「おすわど~ん」は店の者、おすわどんにも聞こえ、みな怖気づき、おすわどんも気を病んで寝込んでしまった。徳三郎はこのまま放って置くのはおすわのためにも店のためにもよくないと、音と声の正体を見破ろうと番頭を呼ぶ。「店のためならたとえ火の中水の中」と豪語していた番頭も、「パタパタ、おすわど~ん」の正体を見届けてくれと頼むと、「それだけはご勘弁を、今日限りでお暇をいただきます」とすっかり逃げ腰になってまったく頼りにならない。

それならと徳三郎は町内の柳生の流れをくむという剣術の荒木又ズレ先生に頼む。さすが武士の端くれの又ズレ先生、少しも怖じ気ず、ひるまず二つ返事で承諾して上州屋に乗り込み寝ずの番に付く。

夜も更けて、いつもの時刻に、「パタパタ、パタパタ」続いて、「おすわど~ん、おすわど~ん」という声で又ズレ先生は、「化け物出たり」と勇猛果敢に外へ飛び出す。するとそこにはいきなり刀を抜いて飛び出して来た又ズレ先生を見てびっくり、呆気にとられている夜泣き蕎麦屋が立っていた。

又ズレ先生 「これ、その方か、毎夜、これへ参ってご家内の名前を呼ぶのは。」

蕎麦屋 「いいえ、私はこの家のおかみさんの名前を呼んだ覚えなぞございません。このあたりで毎夜商いをさせてもらっている蕎麦屋で、”お蕎麦うど~ん”と、怒鳴ってはおりますが」 又ズレ先生 「なに、”お蕎麦うど~ん”…… ”おすわど~ん” バタバタさせているのは何だ」 蕎麦屋 「それは渋団扇(しぶうちわ)で七輪のケツを扇いでいるのです」

なるほど分かってしまえば、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」だが、

又ズレ先生 「この家から病人も出ており、拙者もこの家の主に化け物退治を頼まれたからには手ぶらでは戻れない。よってその方の首をもらう。」 蕎麦屋 「そんな無茶な、それなら身代わりで勘弁して下さい。私の子供を差し出しますから」 又ズレ先生 「うむ、引出しから出した、これは何だ」 蕎麦屋 「蕎麦粉でございます。蕎麦屋の子だから蕎麦粉でございます」 又ズレ先生 「たわけたことを申すな、こんなものを身代わりに取ってどうする」 蕎麦屋 「手打ちになさいまし」

寒い夜空の下、真面目に働いているのに「幽霊」と勘違いされて、「首」を寄越せと迫られる蕎麦屋さんは「災難」ですな。

明治時代の初期に六代目・桂文治師が演じていた時は旦那とその妾が結託して本妻をいじめて自殺までに追い込んだ結果の噺だったらしいのですが桂歌丸師が復活上演するにあたり、救われない内容だということで上記の筋に改めたそうです。

五代目・三遊亭圓楽師もこの噺を高座にかけてましたが、歌丸師が五代目・圓楽師に「城木屋」を教わりに行った時に、そのお返しにと「おすわどん」を教えたそうですね。

「化け物」を装った連中に「夜鳴き蕎麦屋」が被害を被るのが「石返し」ですね。

夜鷹蕎麦屋の親父が腰を痛め、付いて回りであった息子に、今晩は一人で商いに出るように頼んだ。

蕎麦の作り方から、客扱い、場所選び、売り声まで一通りおさらいをして、夜の街に出掛けた。明るいとこでなく、暗い所で売れと、教えられたとおり、人通りのない武家屋敷に入っていった。そこは番町鍋屋敷と言って商人達には悪評の立っている屋敷であった。

屋敷の塀から声が掛かった。初商いで、持参した50食分が総終いだと喜んで、吊された鍋に蕎麦玉を徳利に蕎麦つゆを入れて、窓の内に引き上げてもらった。

蕎麦代は投げると見失うので、門番の所に行ってもらうように告げられた。行ってみるとアレは狸だと言う。お前は化かされているので、ここでは払えないと門前払い。お前は総領面で、ぼぉ~っとしているから騙されるんだと、だめ押しの言葉。初めて蕎麦を語り取られた事に気づいて泣きながら帰ってきた。

親父に事の仔細を話すと、「それは狸でも何でもない。仲間内では有名な番町鍋屋敷で、商人(あきんど)を騙していじめているんだ。これから仕返しに行くぞ。」と言う事で、汁粉・日の出屋と書き改めて屋敷下に来た。

相変わらず、汁粉屋を騙してやろうと声を掛け、鍋を下ろしてきた。

狸の顔が見えたし、鍋は狸の千畳敷だと騒ぐ息子を制止しながら、鍋をはずして、かたわらの石を紐に結びつけて引き上げさせた。重い感触に喜びながら「鳥目(ちょうもく)は門番の所でもらえ。・・・な、なんだ、これは!」

「先ほどの、石(意趣)返しです」。

以上は五代目・柳家小さん師の演り方ですが八代目・三笑亭可楽師演では「汁粉屋」として被害に遭い、「蕎麦屋」を装って「石(意趣)返し」をする展開です。

寒くて暗い夜に一人ポツンと商いをしている「夜鳴きそば屋」さんは「怪談・奇談」に魅入られ易いのかも知れませんね。

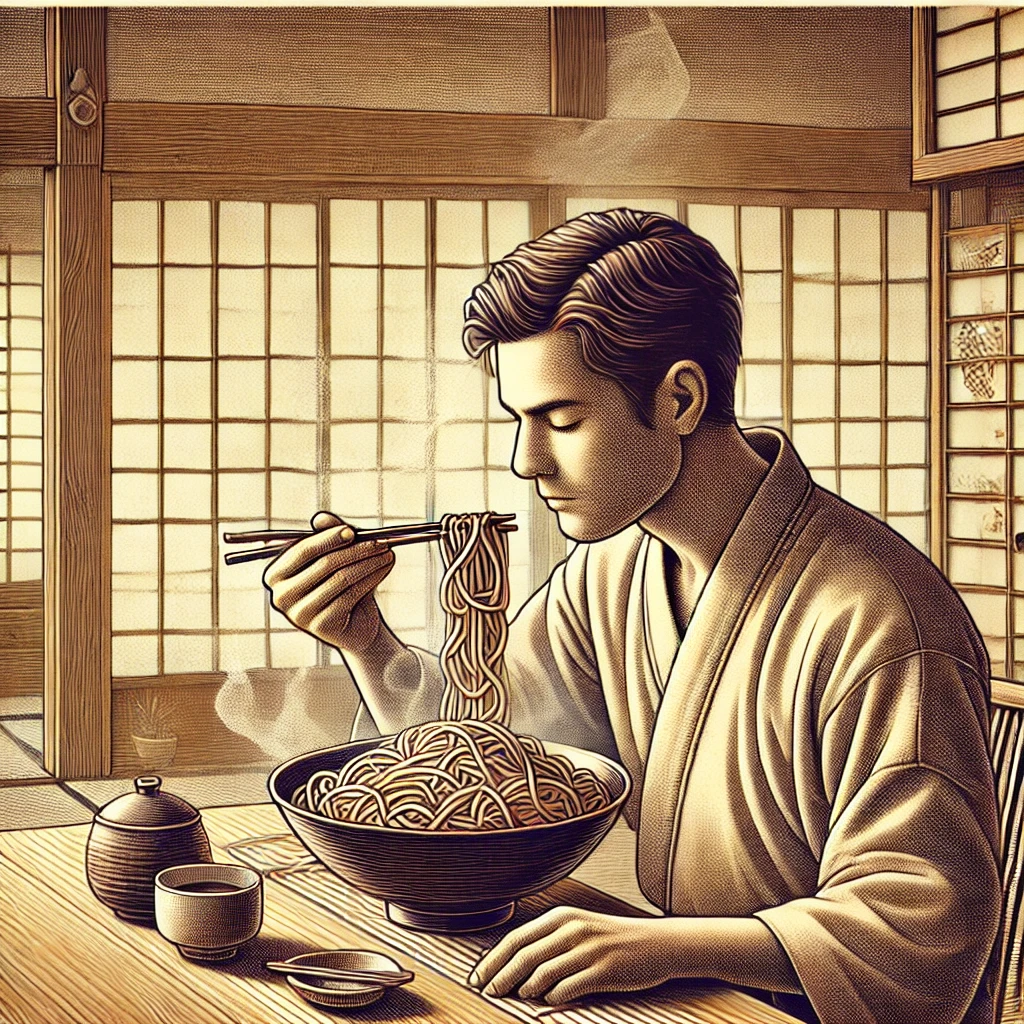

「屋台」ではなくて「店舗」の「蕎麦や」で「蕎麦」が羽織を着て座っていたという「そば清」も「怪談・奇談」の一つでしょうね。

フ―ド関係の商売で「怪談・奇談」が絡んでくるのは私が思い浮かぶ限りでは「もう半分」(居酒屋)「搗屋幸兵衛」(搗米屋)があります。 「寿司屋」「天麩羅屋」「鰻屋」で「怪談・奇談」が絡んでいる噺は聴いたことはありませんね。 比較的「蕎麦屋」さんが多いようです。

この記事を読んで気を悪くされた「お蕎麦屋」さんがいたらごめんなさい。 かくいう私はお蕎麦が大好物です。

コメント

どうも~ こんばんは

並木藪の蕎麦湯で産湯をつかった蛇足です。

なんか江戸っ子ぽいでしょ

鰻屋は怪談ぽい『後生鰻』くらいかなぁ~

鮨屋が登場する怪談は『真景累ヶ淵』かなぁ~。

少し前にテレビ東京で放送していた深夜ドラマ「どんぶり委員長」に宮崎美子が女将役の定食屋で入り口に山藤章二作、志ん生と圓生のイラストが飾ってありました。

ドラマ内では一切触れられないし、アップに映されることもなかったのですが、昭和の両名人が仲良く並んで飾られてました。(^^)

立花家蛇足さん。

コメントありがとうございます。

「並木藪の蕎麦湯で産湯をつかった」は良いですね。

「蕎麦湯」と言えば、数十年前、関西に住んでいた時に「ニ八そば」の看板の店でこんな光景を見たことがあります。

私が一人で食事している隣のテ―ブル席で大学生らしい関西弁丸出しのあんちゃんが同級生らしい二人の女の子たちと食事していたのですが、そのあんちゃんはよく喋る男で「蕎麦」のウンチクを女の子たち相手に色々垂れていたのですが、食事終わり近くに店員さんが「蕎麦湯」を運んでくると、そのあんちゃん「おばちゃん。これどないすんの?」

関西はあまり「蕎麦湯」は習慣的にあまり使わないのかなと思いましたね。

かくいう私も小学生の時に、運ばれた「蕎麦湯」を湯呑に足して「随分まろやかなお茶だな。」と思って飲んだことがあリました。

「後生鰻」もどうかな~?と考えたのですがね。

「真景累ヶ淵〜豊志賀の死」そう確か「鮨屋」でお久の顔が半分醜くなった豊志賀の変わるという怪奇現象が起きるのですよね。

現・桂文太師が「黄金餅」を関西に移行した「蓬餅」も終盤に死んだはずの西念が金兵衛の店に現れて「蓬餅」を一つ一つちぎりながら「わしが隠した金を探しております。」とサゲているので入れるかどうか迷ったのですがね。